更年期は太りやすい?

nullこんにちは、管理栄養士の宮﨑奈津季です。今回は、更年期とダイエットの関係について。体重が増えやすく、減りにくいとの悩みが良く聞かれる更年期。若い女性のダイエットとの違いや、対策などについて考えていきましょう。

ホルモンバランスの変化

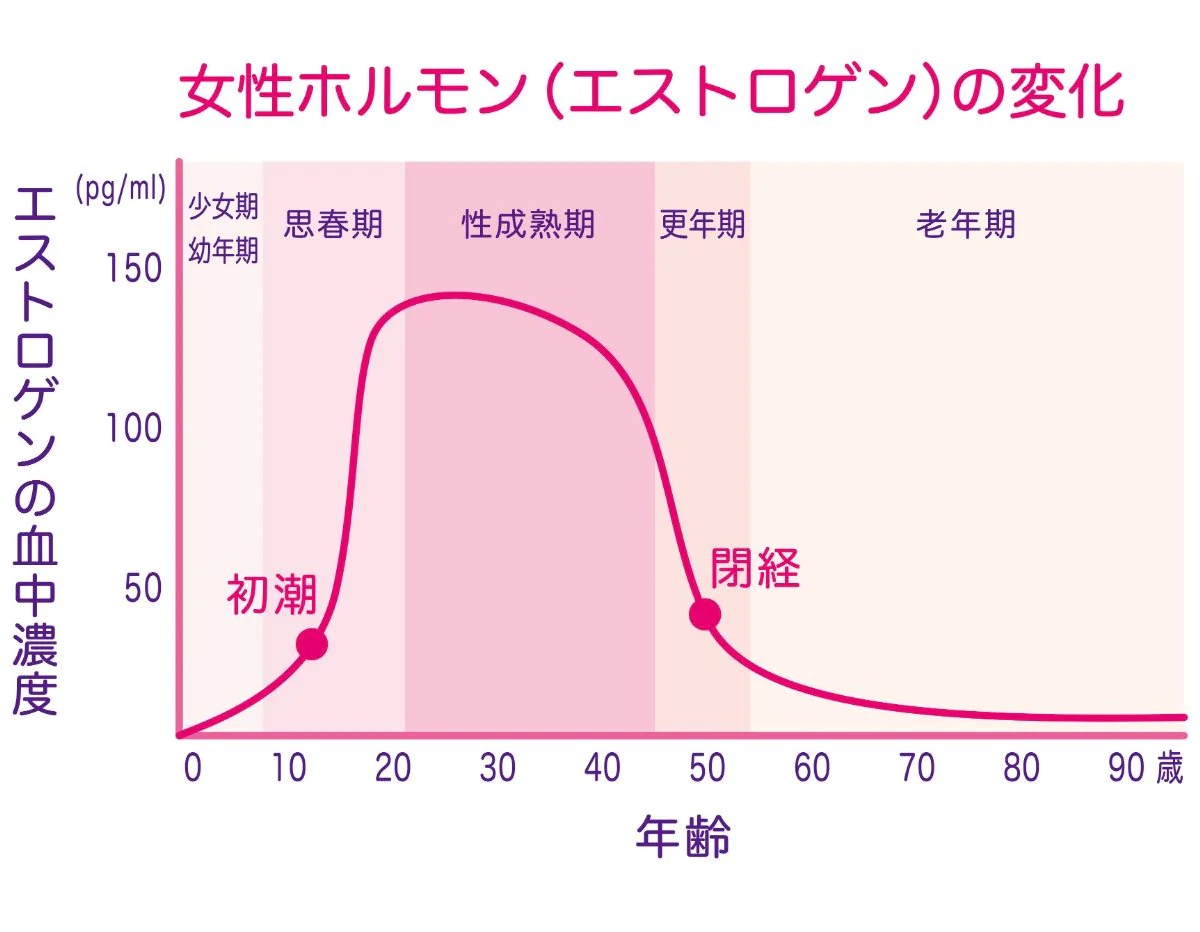

「更年期」とは、閉経を挟んだ前後10年間(一般的に45〜55歳頃)のことを指します。この時期は、女性ホルモンのバランスが劇的に変化することで、女性の心身にさまざまな変化が訪れます。

特に、女性の健康と深く関わっている「エストロゲン」というホルモンの分泌量が急激に減少することが、体重変化に大きく影響していると考えられます。

エストロゲンのはたらきと減少による影響

エストロゲンは、月経や妊娠をコントロールするだけではなく、コレステロールのバランスを整える働きがあります。

そのため、更年期に入ってエストロゲンが減少すると、血中のLDLコレステロールや中性脂肪が増加しやすくなり、HDLコレステロールが減少しやすくなります。

また、エストロゲンにはそれ以外に骨量の維持や肌のハリ・ツヤを保つ働きなどがあり、更年期を迎えるとこれらにも影響があるとされています。

「基礎代謝が落ちて太りやすくなる」?

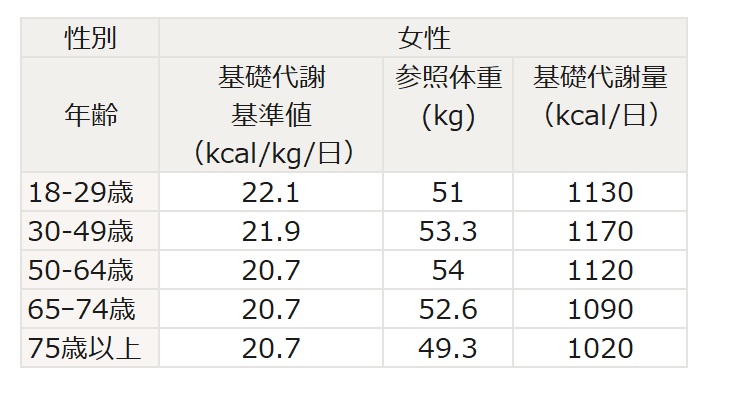

「年齢を重ねると基礎代謝が落ちて、太りやすくなる」と聞いたことはありませんか? 確かに、一般的に加齢に伴い筋肉量が減少するため、基礎代謝量は低下していきます。

しかし、厚生労働省の日本人の食事摂取基準(2025年版)によると、参照体重の場合の女性の基礎代謝量は、30~49歳で1,170kcal/日、50~64歳で1,120kcal/日と、その差は1日あたり50kcal程度。

脂肪を1kg増やすには、約7,200kcalを余分に摂取する必要があるといわれます。1日の基礎代謝量が50kcal減ったとしても、7200kcal÷50kcal=144日。1kg増加するのには5カ月弱かかる計算になります。

基礎代謝が落ちることだけが急激な体重増加の要因になるのは考えにくいでしょう。むしろ、年齢に伴う活動量の低下や、ホルモンバランスによる血中コレステロールの影響、後述するストレスなどさまざまな要因が複合的に絡んでいると考えられます。

ストレスや気分の落ち込みも一因に

更年期は、ホルモンバランスの乱れから自律神経が不安定になり、イライラや気分の落ち込み、不眠といった精神的な不調も現れやすくなります。

エストロゲンの減少は、精神の安定に関係している「セロトニン」という神経伝達物質の分泌にも影響しています。セロトニンが不足すると、不安を感じやすくなったり、食欲のコントロールが乱れたりすることが報告されています。

ストレスを感じると、甘いものや脂っこいものが食べたくなり、つい食べすぎてしまう……なんて経験はないでしょうか。更年期の不調が過食につながり、体重増加を招く一因になることもあるのです。

「更年期太り」への対策は?

null無理なダイエットは逆効果

太ってしまったからといって、食事を抜いたり、極端にエネルギー量を制限したりする無理なダイエットは厳禁です。更年期は筋肉量の減少や、骨密度の低下が起こりやすい時期です。無理な食事制限は、筋肉をさらに減らして基礎代謝を低下させるだけではなく、骨粗しょう症のリスクも高めます。

更年期のダイエットは、減らすことよりも必要な栄養素をきちんと摂り、健康を維持することを最優先に考えましょう。

意識したい栄養素

更年期の女性に特に意識して摂っていただきたい栄養素を3つご紹介します。

1:大豆イソフラボン

イソフラボンは、大豆に含まれているポリフェノールの一種で、女性ホルモンのエストロゲンと似た働きをすることが知られています。豆腐や納豆などの大豆製品から摂り入れるのがおすすめです。

2:カルシウム

カルシウムは、骨や歯の主成分となり、丈夫な骨や歯をつくるのに欠かせない栄養素です。更年期は、骨からカルシウムが溶け出しやすくなり、骨粗しょう症のリスクが高まります。

また、カルシウムの吸収を助けるビタミンDも一緒に摂ると効率よく摂取できます。

牛乳やチーズなどの乳製品、納豆、小魚に豊富に含まれています。

3:食物繊維

食物繊維は腸内環境を整えるだけではなく、血糖値の上昇をゆるやかにしたり、コレステロールの吸収を抑制したりする働きがあります。食物繊維は不足しやすい栄養素のため、意識して摂取したいですね。穀類やきのこ、海藻、野菜に多く含まれています。精白米を玄米に変えるなど、主食を未精製のものに変更すると効率よく摂取することができますよ。

これを機に運動習慣をつけるのもおすすめ!

更年期のさまざまな症状の緩和や改善には、適度な運動がおすすめです。

運動習慣がない方は、日常生活の中でも少しずつ体を動かす意識を持つことから始めてみましょう。おすすめはストレッチ、ウォーキングなどの有酸素運動、スクワットなどの筋力トレーニングを組み合わせることです。できそうなものからチャレンジしてみてください。

腸活、血糖値コントロールも

腸内細菌はホルモンバランスと関係があるといわれており、腸内細菌を良好に保つことは、ホルモンバランスを整えることにつながるのではないかといわれています。

また、更年期は女性ホルモンの影響で血糖値が上がりやすくなるため、血糖値のコントロールが難しくなる方もいます。食材の選び方や食べ方などで工夫することが可能です。

これまでの記事で解説していますので、これらもぜひご参考に。

更年期に太りやすくなるのは、エストロゲンの減少というホルモンバランスの変化が大きく影響しています。無理なダイエットで心身を追い詰めるのではなく、まずは今の自分の体と向き合い、受け入れ、バランスの取れた食事や運動などでケアしてあげることが大切です。これからの人生をより一層楽しむための準備期間と捉えて、前向きに過ごせるといいですね。

【参考文献】

・飯田薫子、寺本あい「一生役立つ きちんとわかる栄養学」西東社(2019)

・厚生労働省「更年期障害」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/undou/index_00009.html(閲覧日:2025年8月8日)

・厚生労働省「働く女性の心とからだの健康サイト」

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp(閲覧日:2025年8月8日)

・厚生労働省「女性の健康相談室 ヘルスケアラボ」

https://w-health.jp/(閲覧日:2025年8月8日)

・厚生労働省 健康日本21アクション支援システム「加齢とエネルギー代謝」

https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/food/e-07-002(閲覧日:2025年8月20日)

・厚生労働省「大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&A」https://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/02/h0202-1a.html#q04(閲覧日:2025年8月20日)

・厚生労働省 健康日本21アクション支援システム「セロトニン」https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/dictionary/heart/yk-074(閲覧日:2025年8月20日)

管理栄養士・薬膳コーディネーター。介護食品メーカーで営業を2年間従事した後、フリーランスの管理栄養士に。料理動画撮影やレシピ開発、商品開発、ダイエットアプリの監修、栄養価計算などの経験あり。 現在は、特定保健指導、記事執筆・監修をメインに活動中。

X:https://twitter.com/NatsukiMiyazak1

※「崎」は正式には立つ崎(たつさき)です