糖質制限をすると何が起こる?

nullこんにちは、管理栄養士の宮崎奈津季です。

「糖質制限」という言葉が定着して長くなりますが、今回は糖質=お米を減らしていくとどんなことが起こる?バランスの良い食生活って?ということを改めて考えてみたいと思います!

糖質は大切なエネルギー源

「糖質」とは、炭水化物から食物繊維を除いたものを指します。食物繊維は消化・吸収されませんが、糖質はエネルギー源としての重要な役割があります。

糖質は、1g=4kcalのエネルギーを生み出し、たんぱく質や脂質に比べてすぐにエネルギーに変換されるのが特徴です。

また、糖質は体内でいろいろな種類の糖に分解され、血液中ではブドウ糖として存在しています。肝臓や筋肉ではグリコーゲンとして蓄えられますが、貯蔵できる量には限りがあります。

余った糖質は、体内に脂肪として蓄積されるため、「糖質=太る」というイメージを持たれている方も多いのかもしれませんね。

PFCバランスが大切!

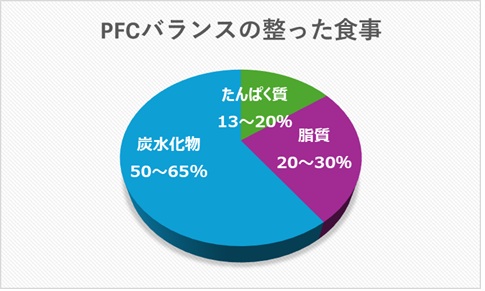

PFCバランスは、「エネルギー産生栄養素バランス」と呼ばれているもので、摂取エネルギーに対してたんぱく質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)の構成比率を表す指標です。

PFCバランスで考えると、30〜49歳女性の目標量は、たんぱく質が13〜20%、脂質が20〜30%、炭水化物は50〜65%となっています。

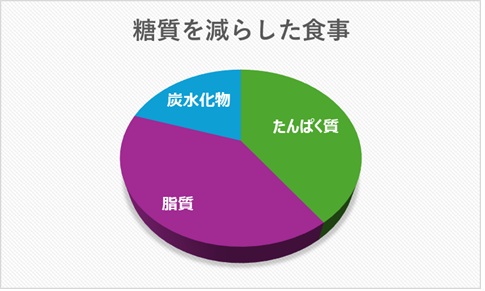

ダイエットを目的に糖質を減らそうと意識する人が、ここから全体のエネルギー量を変えずに糖質を減らすとします。そうするとエネルギーをたんぱく質か脂質で補わなければいけなくなり、PFCバランスがたんぱく質や脂質に偏った形になります。

糖質も脂質も極端に減らそうとすると、たんぱく質に偏り、エネルギー不足になりやすい。

また、たんぱく質や脂質が多い料理のカテゴリーは、肉や魚などを中心とした主菜となります。主菜には何かしら味がついていることがほとんどなので、塩分の過剰摂取につながってしまう可能性も。

一方、私たち日本人はお米をはじめとした主食から糖質をとっていることが多いため、糖質を減らすと主食に含まれている食物繊維やビタミンの摂取量が減ってしまう可能性が考えられます。ガイドラインでは、食物繊維の摂取量が少なくならないように炭水化物の質に気をつけることが必要だと記載されています。

お米は優秀なエネルギー源!

お米は、炭水化物を多く含む食材で、昔から日本人の主食として親しまれてきました。炭水化物の中でも糖質だけではなく食物繊維も含まれていますし、たんぱく質や一部のビタミン、ミネラルも含んでいる優秀なエネルギー源です。

お米の中でも、稲からもみ殻を取り除いたものが玄米、さらにぬかを取り除いて胚芽を残したものが胚芽米、胚芽も取り除いたものが精白米です。玄米や胚芽米は精白米と比べて栄養価が高いことで知られていますが、消化の良さや食べやすさは精白米が優れています。

バランスの良い食生活が基本!

nullダイエットなどで極端な食生活を長く送ることのリスク

近年、若い世代でも脂肪肝が多くみられるといわれています。極端なダイエットにより、肝臓が働くために必要な中性脂肪が不足すると、危機的状況を補うために体中から脂肪を肝臓に送り込もうとし、脂肪肝につながってしまうケースがあります。

肝臓と聞くと、お酒を飲み過ぎると悪くなるイメージをもたれている方も多いかもしれませんが、このようにお酒を飲んでいない方でも脂肪肝になるケースがあります。

メタボリックシンドロームや肥満、高血糖、脂質異常も脂肪肝のリスクを高めるとされているので、注意しておきたいですね。

ご飯もしっかり食べよう!

糖質を過剰に摂取している場合は適量にする必要がありますが、極端な糖質制限は健康へのリスクが高いことを知っておきましょう。ご飯をしっかりと食べて、活動するために必要なエネルギーを確保するようにします。

糖質が気になるようであれば、甘い飲み物や間食のとりすぎを見直すことをおすすめします。また、主食の糖質が気になる場合は、精白米ではなく、玄米や胚芽米などを選ぶのもおすすめです。

糖質は私たちの体にとって必要不可欠な栄養素で、その供給源としてお米は優秀な食材です。極端な糖質制限ではなく、食事のバランスを意識しながら、上手にお米を取り入れられると良いですね。

【参考文献】

・飯田薫子、寺本あい「一生役立つ きちんとわかる栄養学」西東社(2019)

・厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)策定検討会報告書」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44138.html(閲覧日:2025年3月25日)

・日本消化器病学会、日本肝臓学会「NAFLD/NASHガイド2023」https://www.jsge.or.jp/committees/guideline/disease/pdf/nafld_2023.pdf(閲覧日:2025年3月25日)

・日本生活習慣病予防学会:「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)の有病率は9~30%。少なくとも1,000万人以上と推計」

https://seikatsusyukanbyo.com/statistics/2024/010795.php(閲覧日:2025年3月25日)

・農林水産省「お米一人当たりの消費量はどのくらいですか。」https://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/1808/01.html(閲覧日:2025年3月25日)

管理栄養士・薬膳コーディネーター。介護食品メーカーで営業を2年間従事した後、フリーランスの管理栄養士に。料理動画撮影やレシピ開発、商品開発、ダイエットアプリの監修、栄養価計算などの経験あり。 現在は、特定保健指導、記事執筆・監修をメインに活動中。

X:https://twitter.com/NatsukiMiyazak1

※「崎」は正式には立つ崎(たつさき)です