こんな意味だったの?よく見る表示ワード

nullこんにちは、管理栄養士の宮崎 奈津季です。2025年の目標として「ダイエット」を挙げた人も多いかもしれません。

加工食品に書かれているカロリーや糖質の表示について知っておくと。選ぶときの参考になります。今回はよく見る表示や文言について一つずつ解説していきます。

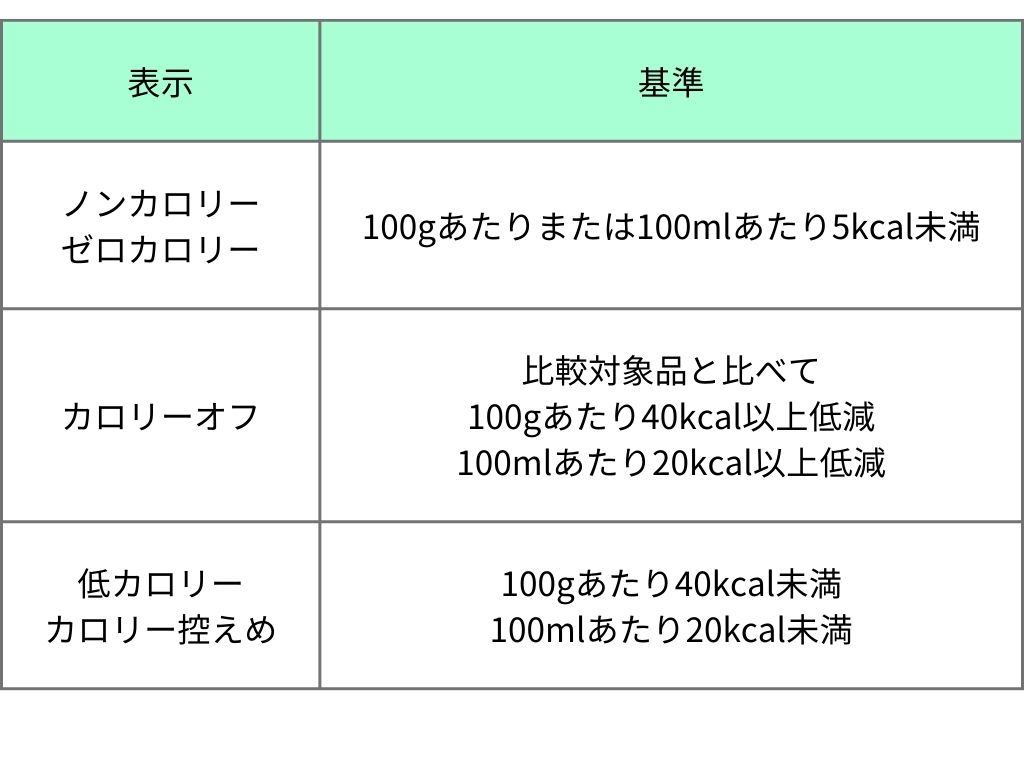

「ゼロカロリー」「ノンカロリー」は0kcalではない!?

「ノンカロリー」は、一見「カロリーがまったくない」ように思えますが、実はそうではありません。「ノンカロリー」と表示するためには、食品表示基準で食品100gあたりまたは100ml当たり5kcal未満であることが定められています。

つまり、食品100gあたり4kcalであれば、「ノンカロリー」と表示できるということです。この基準値は、ノンカロリー以外にも、「ゼロカロリー」と表示することもできます。ノンカロリー=必ずしも0kcalという意味ではないので注意しましょう。ノンカロリー商品を選ぶ際は、熱量の表示に注目してみてくださいね。

「カロリーオフ」「カロリーハーフ」は「低カロリー」ではないかも!

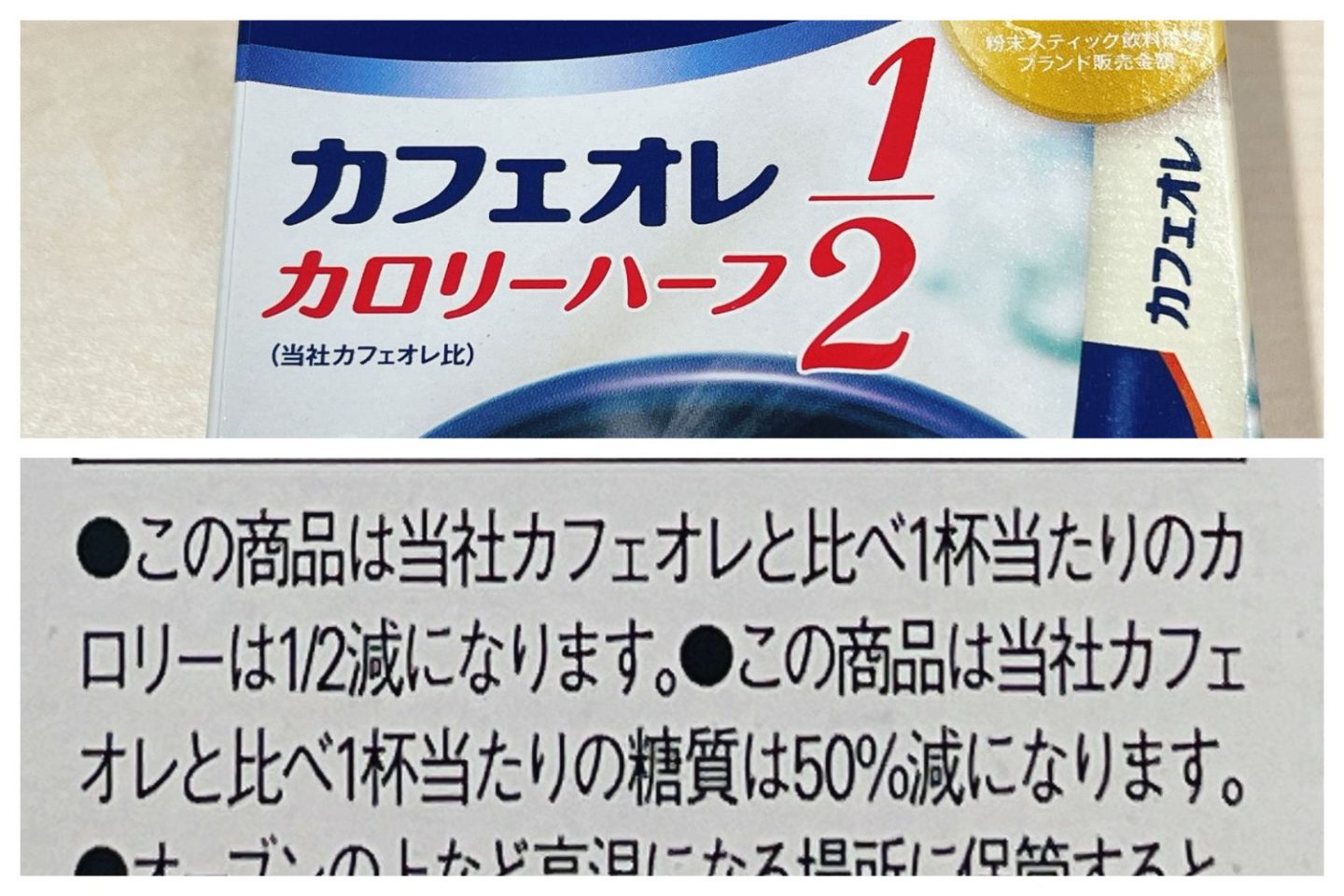

また、食品や飲料のパッケージの中でもよく見る表示の一つが、「カロリーオフ」や「カロリーハーフ」です。これは、熱量(カロリー)や栄養成分が「低くなっていること」を表示したもの。

食品表示基準では、「オフ」や「ハーフ」の表示をするには、比較対象の商品と比べて、量や割合が低くなっている必要があると定められています。

また「低カロリー」や「カロリー控えめ」の表示をするにも、基準値が定められています。

「オフ」と表記するためには、食品100gあたり40kcal以上、飲料なら100mあたり20kcal以上低減されていることが基準値です。それ以外にも、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウムにそれぞれ「オフ」と表示するための基準値が設けられています。

「自社の同シリーズの商品と比べて」半分なので「カロリーハーフ」であるとパッケージに表記されています。

いくら「カロリーオフ」といっても、比較対象の商品に比べて低くなっているだけです。比較対象やその熱量や栄養成分の具体的な数値を必ず確認しておきましょう! 「なんとなくヘルシーそう」と選ぶと意外と高カロリーだった、ということもあるかもしれません。

「糖類ゼロ」や「ノンシュガー」の意味

「糖類ゼロ」と表記されている場合は、糖類が食品100gあたり(または100mlあたり)0.5g未満という意味です。この「糖類を含まない」という表示は、「糖類ゼロ」以外にも、「ノンシュガー」や「シュガーレス」でも同様の意味です。

そのような表示を見つけたら、「砂糖が使われていない」ということではなく、「糖類が基準値未満」であることだと認識しておきましょう。

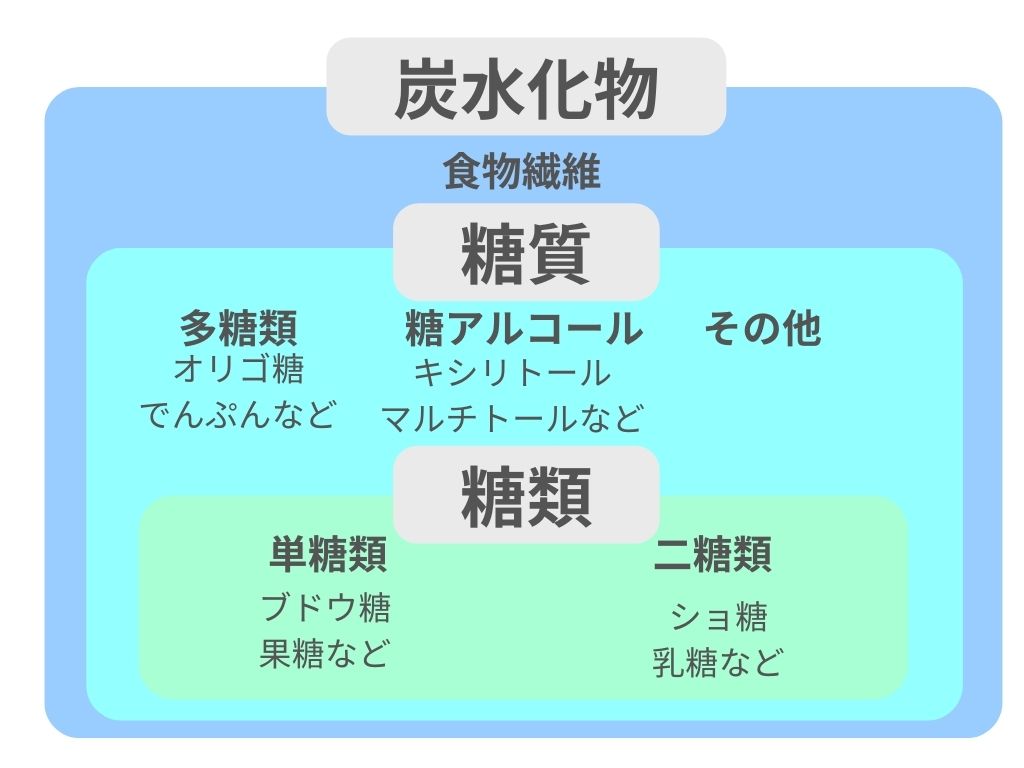

「糖質ゼロ」と「糖類ゼロ」の違い

null「糖類ゼロ」と似たような言葉で、「糖質ゼロ」という表示があります。そもそも「糖質」は、炭水化物から食物繊維を除いたものの総称です。

一方、糖類は、糖質の一部を指しており、具体的にはブドウ糖や果糖の単糖類とショ糖や乳糖などの二糖類が該当します。糖類がゼロでも糖質はゼロではないということもあり得ます。

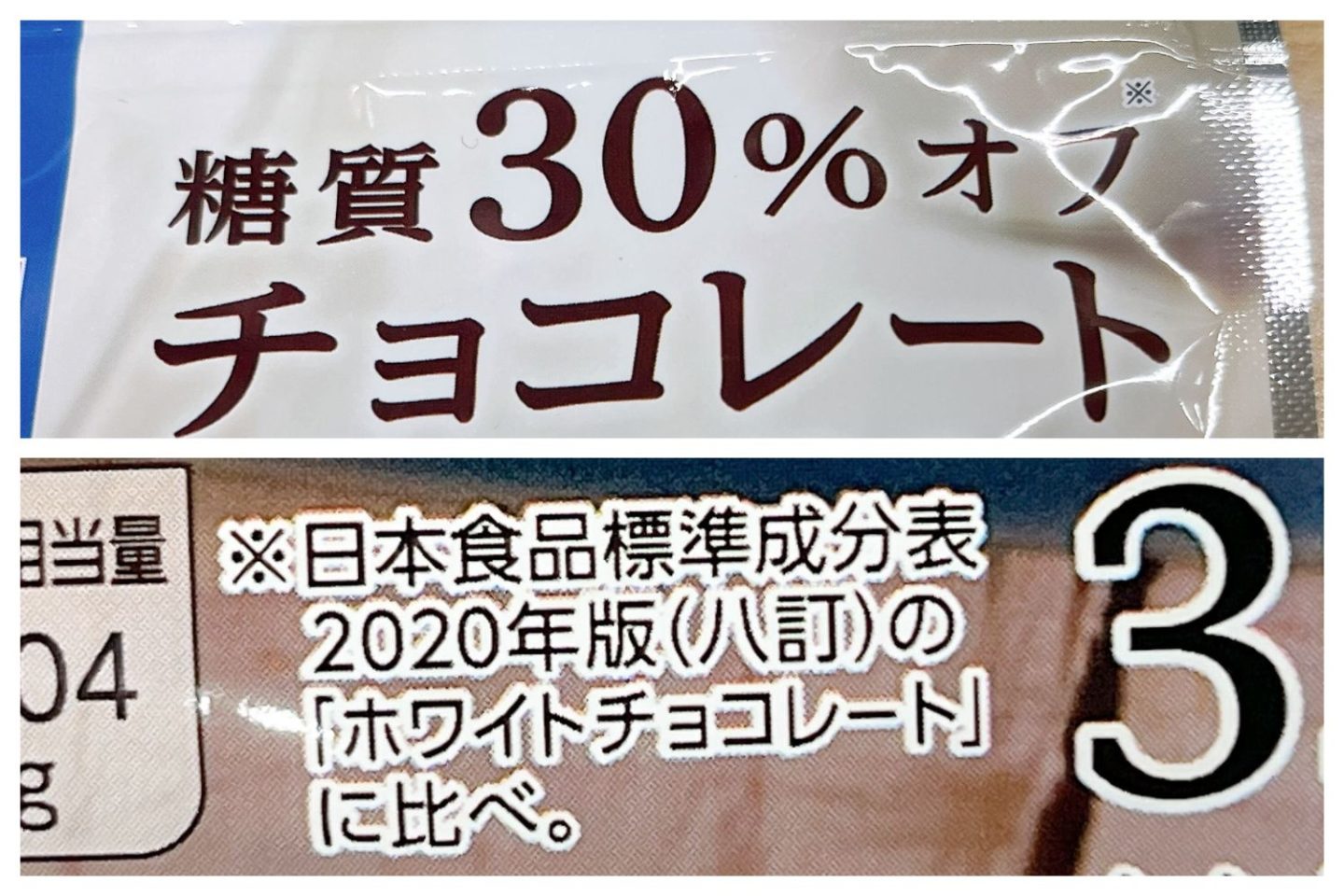

「糖質ゼロ」「糖質オフ」という表示には基準が定められていません。このような場合は、科学的根拠に基づき、販売者の責任において表示されます。

「何と比べて」糖質オフなのかがパッケージに表示されています。

「糖質オフ」の場合は、「カロリーオフ」と同様に比較対象品の記載が必要になるため、もとの食品の数値を確認し、表示を過大評価せずに、栄養成分表示を確認するようにしましょう。

表示をよく見て賢く選ぼう

null減らしたいものは何?減らす必要はある?

ここまで紹介した「栄養強調表示」は、多くの食品や飲料に使われています。自分自身が気になっているものは、特に目に留まりやすいですよね。例えば、糖質が気になる方は、糖質オフや糖質ゼロの商品が気になるでしょう。しかし、糖質オフと表示されていたとしても、脂質やエネルギー量が多い可能性も考えられます。

また、100gあたり、100mlあたりの数値だけを見ていると、お菓子1袋、ペットボトル1本500mlすべてを飲食した時のトータルでは思っていたより高い数値になることも、

強調されている表示だけで選ぶのではなく、「本当に減らしたいものは何か?」「過剰にとりすぎてしまう可能性のものはないのか?」「本当に減らす必要があるのか」を考えた上で、全体の食事のバランスを考慮して選ぶことが大切です。

普段よく目にする「カロリーオフ」や「糖類ゼロ」などの表示には、細かいルールが定められています。大切なのは、それらの表示を鵜呑みにするのではなく、自分で栄養成分表示を確認して食生活を考えることです。自身の健康のためにより良い食品選びができるようになれるとよいですね。

【参考文献】

・飯田薫子、寺本あい「一生役立つ きちんとわかる栄養学」西東社(2019)

・消費者庁「【事業者向け】栄養成分表示をされる方へ」https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/nutrient_declearation/business(閲覧日:2025年1月18日)

・消費者庁「栄養成分表示及び栄養強調表示とは」https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/nutrient_declearation/assets/food_labeling_cms206_20220531_02.pdf(閲覧日:2025年1月18日)

管理栄養士・薬膳コーディネーター。介護食品メーカーで営業を2年間従事した後、フリーランスの管理栄養士に。料理動画撮影やレシピ開発、商品開発、ダイエットアプリの監修、栄養価計算などの経験あり。 現在は、特定保健指導、記事執筆・監修をメインに活動中。

X:https://twitter.com/NatsukiMiyazak1

※「崎」は正式には立つ崎(たつさき)です