血糖値をどうコントロールする?

nullこんにちは、管理栄養士の宮﨑奈津季です。「血糖値」と聞いて、「糖尿病ではないから関係ない」と思わないで! 健康管理のためにも血糖値について学んでいきましょう。

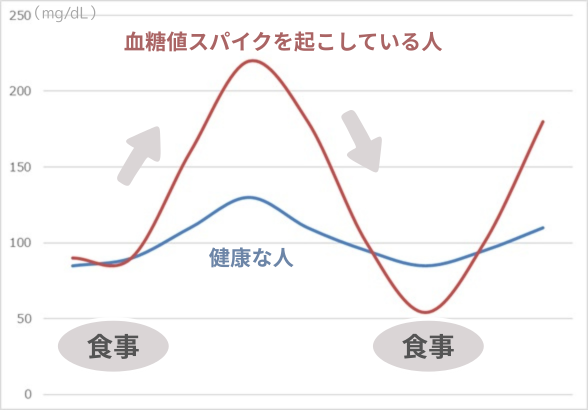

血糖値が急上昇する「血糖値スパイク」

「血糖値スパイク」とは、いわゆる「食後高血糖」のことです。食後に短時間で血糖値が急上昇した後、元に戻るまでに通常に比べて時間がかかってしまうことを指しています。

血糖値スパイクの原因

食後高血糖になる原因は、血糖値を下げるホルモンである「インスリン」の分泌が少なかったり、うまく働かなかったりしていることだと考えられます。

また、炭水化物を多くとりすぎたり甘い飲み物などの糖分を多く摂取する、早食いするなどの食習慣も食後高血糖を起こす要因です。

さらに、運動不足や肥満によるインスリンの効きが悪くなっている状態も関係していることがあります。

自覚症状がないから気づきにくい?

食後高血糖では、自覚症状がない場合も多く、健康診断では見逃されることも。健康診断では、血糖値を空腹時に測定することが多いので、そのときの値が正常であっても食後の血糖値だけ大幅に上昇しているケースが見えにくくなります。このような症状は「隠れ糖尿病」である可能性もあります。

食後高血糖であるかどうかを知るには、自分の健康診断結果の項目にある「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)」という数値を確認してみましょう。さらに確実な方法としては、ブドウ糖負荷試験というものがあります。血糖値の数値が高めの方は、一度病院で受けてみると良いでしょう。

血糖値スパイクを放置すると…

食後高血糖は、放置すると糖尿病になりやすいといわれています。食後高血糖がみられる人は、糖尿病予備軍である可能性もあります。

また、血糖値が高い状態では、血管内の過剰なブドウ糖が活性酸素を発生させ、血管を傷つける可能性があり、これが動脈硬化を促すことも指摘されています。糖尿病の合併症だけではなく、心筋梗塞や脳梗塞の発症リスクも高くなるといわれているため、注意しなければなりません。

血糖値を上手にコントロールするには

null早食いはNG!食物繊維を上手に活用

食後高血糖を防ぐためには、血糖値の上昇を緩やかにするような食事・生活習慣を身に着けることが大切です。

早食いは血糖値の急上昇を招くため、ゆっくりよく噛んで食べるようにしましょう。食事をする際は、糖質だけではなく食物繊維を含むものも一緒にとるようにします。そうすることで、糖質の吸収がゆるやかになり、血糖値の急激な上昇を抑えることができます。

野菜や海藻、豆類、きのこなどをとるようにしてみましょう。主食を食物繊維の多い精白度の低いものにするのも良いですね。白米よりも胚芽米や玄米、食パンなどは、全粒粉やライ麦が使われているものを選ぶだけでも、食物繊維の摂取量が多くなります。

食品の血糖値上昇の指標である「GI値」の低いものを選ぶようにするのもおすすめです。

また、空腹状態で一度にたくさん食べると血糖値の急上昇につながるため、ドカ食いを避けるようにしましょう。時間がどうしても空いてしまう場合は、軽食をとるなど工夫することも大切です。

食後に運動も取り入れよう

食後に運動をすることで、食後高血糖を抑制することができます。運動を行うことで、筋肉によるエネルギー消費が増え、そのもととなる血中のブドウ糖が消費されます。血糖値は通常食後30分〜1時間程度でピークになるといわれているため、そのタイミングで散歩などの軽い運動を行うと良いでしょう。

また、食後高血糖の改善には有酸素運動と筋肉トレーニングの両方を行うことが効果的です。運動を習慣にするために、まずはできそうな運動を今よりも「10分」やってみることを続けてみましょう。

血糖値スパイクは、自覚症状がないため見逃してしまっている方も多いかもしれません。しかし、放置するとさまざまな疾患へのリスクが高くなってしまいます。

食後の血糖コントロールを意識した生活習慣を取り入れて、長い人生を健康で過ごせるように気をつけていきましょう。

【参考文献】

・飯田薫子、寺本あい「一生役立つ きちんとわかる栄養学」西東社(2019)

・一般社団法人日本糖尿病学会「健康食スタートブック-生活の質向上をめざして-」一般社団法人日本糖尿病学会

https://www.jds.or.jp/uploads/files/publications/kenkoshoku_startbook/kenkoshoku_startbook.pdf(閲覧日:2025年4月28日)

・厚生労働省 健康日本21アクション支援システム〜健康づくりサポートネット〜「食後高血糖」

https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/dictionary/metabolic/ym-086(閲覧日:2025年4月28日)

・東京都保健医療局 とうきょう健康ステーション「糖尿病を防ぐ食生活〜『ちょっと血糖値が高め』の方へ〜」

https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/kensui/tonyo/eatinghabits.html(閲覧日:2025年4月28日)

管理栄養士・薬膳コーディネーター。介護食品メーカーで営業を2年間従事した後、フリーランスの管理栄養士に。料理動画撮影やレシピ開発、商品開発、ダイエットアプリの監修、栄養価計算などの経験あり。 現在は、特定保健指導、記事執筆・監修をメインに活動中。

X:https://twitter.com/NatsukiMiyazak1

※「崎」は正式には立つ崎(たつさき)です