HSC(Highly sensitive child:ひといちばい敏感な子)の親である沢木さんが読んだ2冊の本

null

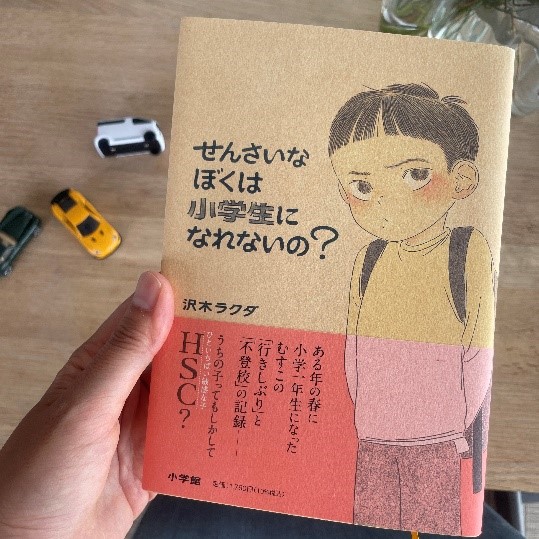

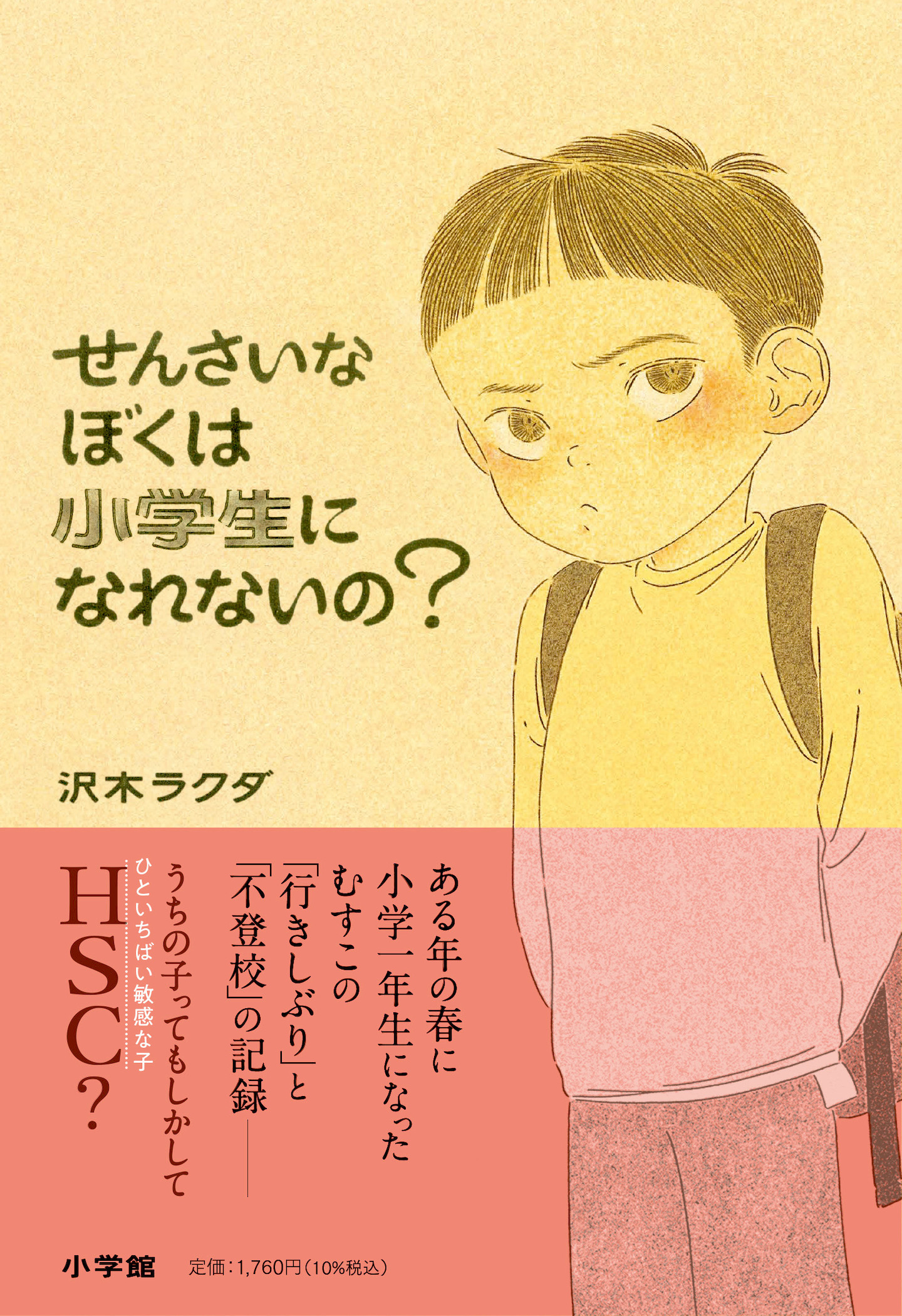

『せんさいなぼくは小学生になれないの?』(沢木ラクダ著、小学館刊、定価1,760円・税込み)

食べ物の好き嫌いが多い、人前であまりしゃべらない、学校に行きしぶる、テレビを見るのが怖いと言う……。うちの子ってもしかして、HSC(Highly sensitive child:ひといちばい敏感な子)?

——そう思ったとき、まずネット記事をいくつか読み、簡単に読めそうな育児書をパラパラ読んでみる、という人が多いのではないだろうか。せんさいな子の育児に困っていても、分厚い専門書を読むとなると気が引けるし、読む時間もなかなかとれないものだ。

かく言うぼくもそうで、HSC(およびHSP〈Highly sensitive person:ひといちばい敏感な人〉)という概念の提唱者である心理学者のエレイン・N・アーロン博士本人が書いたこの本を読んだのは、その存在を知ってから、数カ月あとのことだった。

1冊目:『ひといちばい敏感な子』

null

エレイン・N・アーロン著、明橋大二訳、2021年、青春出版社

400ページを超える分厚い本は、前人未踏の山というほどではないが、いつかは読みたい積ん読本の山のなか。意を決して読みはじめるや、後悔した——この本こそ、いの一番に読むべき本だったのか……と。

というのも、アーロン博士がHSCの子育ての実体験と長年の研究成果を交えながら、HSCに特化した世界初の育児書として執筆したのがこの本。1冊読むと、HSCの子育てのはじまりから終わりまで、見通しが持てるようになるのだ。

「皆さんの中には、『自分の子どもがおかしいのでは……』『自分の子育ては間違っているのでは……』と考えている人がいるかもしれません。この本は、そのような方への教いになると思います。親が肩の力を抜けば、子どもも肩の力を抜くことができます」

前半のパート1では、HSCのチェックリスト、HSCにはどんな敏感さの特徴があり、どんな問題に直面しがちか、親本人の気質が子育てに与える影響、子どもが自分らしく生き生きと育つための基本的な寄り添い方が紹介される。後半のパート2では、より具体的に、乳児期から青年期まで、発達に応じてどんなサポートができるとよいか、具体的なケースを交えながら詳細に語られる。読んでいるうちに、先行き不透明で不安になりがちな〝育てにくい子〟の育児に明るい希望の光が差し込んでくる。

たとえば、たくさんの人がいる新しい場所に入るのに躊躇するという行動。臆病で引っ込み思案だから、場に溶け込めないと思いがちだが、実際は場に圧倒され、刺激を避けようとしているのだという。脳がものごとに対して徹底的に情報処理しようとする、そしてその結果をもとに行動しようとするのが、HSCの大きな特徴だ。行動の意味がわかると、親の受け止め方も変わってくる。

「確かに、自分の子どもが『他の子と違う』ことには複雑な気持ちになるかもしれません。でも、『他とは違う子の親になるなら、他とは違う親になる覚悟が必要です』」と、アーロン博士は信念を語る。

この本に出会うまで感じていたのが、昔ながらの厳しいしつけや、非HSCを想定した育児書にある〝問題解決〟のノウハウが、どうもわが子の子育てには有効ではないということ。

本書は、「正しい」とされる子育てがうまくいかない親のやるせなさ、「ふつうの子ども」と同じ行動をとらない我が子への失望を、違う可能性の感覚に導いてくれる。「ある意味では育てにくい子でしたが、考えようによっては育てやすい子だったともいえます」とアーロン博士も自身の子育てを振り返る。こうした発想の展開のさせ方が、子どもの元気はもちろん、親の自信を回復させ、希望を与えてくれるだろう。今や手元にある本は、何度も読んでボロボロだ。

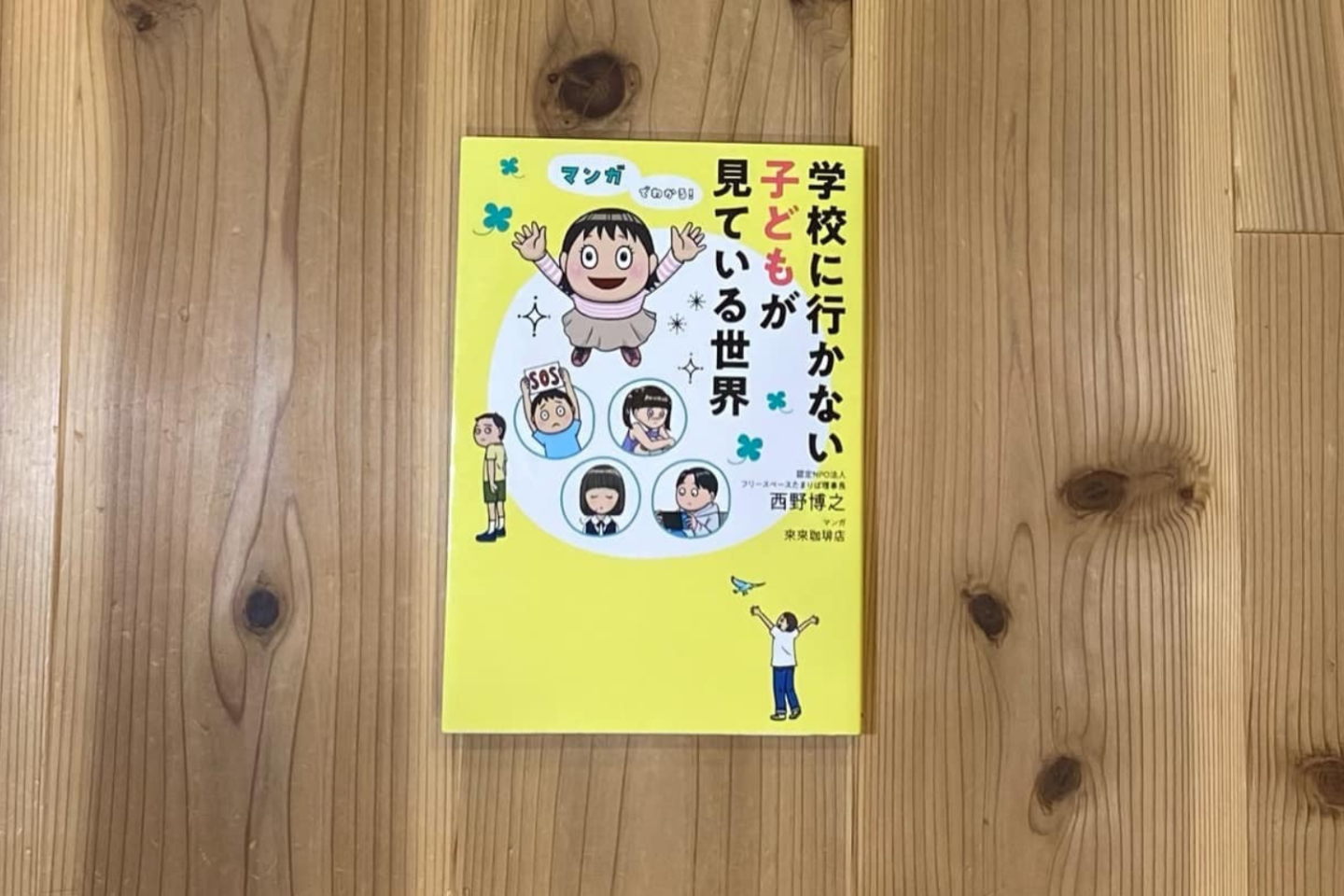

2冊目:『マンガでわかる! 学校に行かない子どもが見ている世界』

null

西野博之・著、來來珈琲店・漫画、KADOKAWA、2024年

文部科学省による、2023年の小中学生の不登校数の調査が発表された。34万6,482人で、前年比で15%多く、11年連続で増加し過去最多となっている。

親は学校に行くのが当たり前だった世代。数年前の我が家がそうだったように、我が子が学校環境に SOS を発しているのに気づかず、不登校に追い込んでしまう親も少なくない。

不登校に至る原因や背景は一人ひとり異なる。だが、どう向き合っていくかについては、いまやかなりの知識やノウハウが得られるようになってきてもいる。当事者の体験記から、子育て指南本まで、夥しい数の本が出版され、動画コンテンツなどもたくさんある。藁にもすがる気持ちで解決の糸口を探る保護者の方も少なくないだろう。我が家でも不登校やHSC(Highly Sensitive Child:ひといちばい敏感な子)に関する本は手当たり次第に読んできて、子育てに役立ててきた。

おすすめの本の紹介の前に、注意したい本がある。“不登校解決業者”による“不登校解決本”だ。家父長的な家庭内の秩序をたてなおし、学校の秩序にも従うよう子どもを仕向け、再登校へ導く——というような内容が多い。実によく売れている。だが、不登校のゴールは再登校ではない。「親が変われば、3週間で9割解決!」といった短期で成果の出る楽ちん解決法もない。本人が生き生きいられる環境を個別に探り、周囲の大人がチームとなって調整していく終わりなきプロセスとなるのがふつうだろう。

つらい状況から一刻も早く逃れたい気持ちはわかる。だが、そもそも多様な価値観が広がるなか、学校の既存秩序に綻びが出てきていることが不登校の背景にあるのだから、その綻びた秩序に子どもを従わせようとしても無理がある。息苦しい社会環境を温存することにつながってしまうだろう。

まずは、「学校に行きたくない」という子どもの心を理解することからはじめたい。たくさん本が出ているなかで、とりわけ子どもの心の理解に役立つと感じたのが、西野博之さん(認定NPO法人フリースペースたまりば理事長)による『マンガでわかる! 学校に行かない子どもが見ている世界』。

西野さんは、川崎市で学校に行かない子どもたちの居場所づくりに40年近く携わる。市の子どもの権利条例づくりに奔走し、公設民営の居場所「川崎市子ども夢パーク」の設立を支え、所長を15年務めた。夢パークを舞台に子どもたちの葛藤や成長を描くドキュメンタリー映画『ゆめパのじかん』(2022年)の登場人物として知る方もいるかもしれない。長年の経験で理解を深めてきた、子どもの見つめる世界の描出が圧倒的にリアルなので、一読をおすすめしたい。

まず、全編が漫画化されているので、とても読みやすい。あるテーマのシーンに対して、子どもから見た世界と、大人から見た世界が描き分けられていて、親の言動が子どもの側からどんなふうに見えているのか、理解するのにとても役立つ。

たとえば、子どもが学校に行かなくなると、親がよくやるのがその原因探し。もちろん、環境を配慮していくうえで、不安要素を突き止めていくことは大きな意味があるのだが、どれだけ配慮を重ねても「行きたくない」がなくならないこともある。

大人は、ものごとを原因と結果が一直線上にある因果関係で考えがち。「えぇ!? 今日も休みたい? どうして? 昨日は何ともなかったじゃやない! 何がいやなのよ!」などとついつい問い詰めてしまう。

だが、子どもは、その結果、「ぼくはダメな人間なんだ」と自分を責めて傷ついてしまう。そもそも子どもは自分で原因をはっきりさせることがむずかしい。

「子どもは学校に行かなくなった時点で心身ともに疲れ切り、自らを責めています。その状態で親が理由を問い、あれこれやっても、子どもは『学校に行けない自分はなんてダメなやつなんだ』という思いをさらに深め、結果的に学校に行かない期間を長引かせることにつながります」と、西野さんは解説する。まず、なにより必要なのは、休息を取ることなのだ、と。

ほかにも、「昼夜逆転」「長時間のゲーム」「”ふつう”ができない」「行く行く詐欺?」など、保護者が悩みがちなテーマが網羅されているので、この一冊を読むだけで、学校に行きたくない子どもの心理の理解がぐっと深まる。

我が子がなにを考えているのかわからなくて、対応に苦慮するということがHSCの親にはしばしばあるのではないだろうか。だが、そのなかなか言語化されない子どもの心理を理解するところから、子どもとの対話がスタートする。その対話の糸口がみつかる貴重な本だと思う。

西野さんは呼びかける。

「本やネットを検索する前に、子どもの話を聞いてあげてください。言葉にならない子どもの思いに寄り添うことから始めませんか」

『せんさいなぼくは小学生になれないの?』

『せんさいなぼくは小学生になれないの?』(小学館)

著/沢木ラクダ 定価:1,760円(税込)

入学後3週間で小学校に行かなくなったHSC(ひといちばい敏感な子ども)のむすこと親の葛藤を綴る日記ドキュメント。5人に1人いるといわれるHSC=繊細さん。不登校の8~9割はHSCではないか、ともいわれています。学校に行きたくても行けない子どもの心情、共働きの親が抱える葛藤、時代に合わない学校の教育環境……。付き添い登校のなかでみえてきた、学校のいまをノンフィクションライターがリアルに描く潜入記。夫婦が試行錯誤しながら情報収集した、専門家からのアドバイス、不登校支援制度なども掲載。

■【目次】(抜粋)

・親は教室で付き添いをするべきか

・HSCってなに?

・通いつづければ、慣れるの?

・子どもとの信頼関係、どうつくる?

・放課後の居場所を求めてさまよう

・学校に行きたいのに、行く場所がない

・「大人の正しさ」が持つ凶器性

・1年遅れの学校探し

・「学校行かない宣言」の真相

・安心すれば、子どもは自ら離れていく

沢木ラクダさん。

沢木ラクダ

異文化理解を主なテーマとする、ノンフィクションライター、編集者、絵本作家。出版社勤務を経て独立。小さな出版社を仲間と営む。ラクダ似の本好き&酒呑み。子どもの小学校入学時に付き添いを行い、不登校になる過程を克明に綴った日記ドキュメント(「毎日新聞ソーシャルアクションラボ コマロン編」連載)が反響を呼ぶ。

https://x.com/sawaki_rakuda

トークイベント開催決定!

沢木ラクダ×矢萩多聞(画家・装丁家)

からだのいごこち ー「学校に行きづらいぼく」をお面で考える

2025年1月24日(金)18時〜

@奈良県奈良市 ほんの入り口

https://hon-iriguchi.com/2024/12/16/2061/

お申し込み・お問い合わせ:hon.iriguchi@gmail.com

文部科学省の調査では、小中学生の不登校が11年連続で増えて、34万6000人に。学校に行かないことを選ぶ子どもたちがとても増えています。 その理由や背景は一人ひとり異なりますが、共通することもあります。たとえば、学校に行きたくない、あるいは、学校に行きたくても行けない、というからだの反応。この子どもたちの偽らざる身体の感覚は、どういう環境や空間から生み出されているのだろう--。

そんな疑問をもった二人とお面をつけて気軽に語りあう、トーク&ワークショップイベントです。

一人は、自身の子どもが学校に行かなくなる過程を克明に綴った日記ドキュメント『せんさいなぼくは小学生になれないの?』(小学館)を9月に刊行し、不登校を社会環境の視点からみつめるノンフィクションライター沢木ラクダさん。もう一人は、中学生のときに学校に行かないことを選び(『本と働く』(河出書房新社)に詳しい)、現在は、本の装幀、絵画、文筆活動と本の世界を中心に幅広く活躍する矢萩多聞さんです。

子どもの視点と、大人の視点、いきものの視点をお面で行き来しながら、からだの「いごこち」を考えてみましょう。