救急に求められるもの

null

薬や包帯などがすぐに手に入りづらかった時代は、多くの家庭に救急箱がありました。しかし、ドラッグストアや医薬品を扱うコンビニも増え、あらゆるものを手に入れやすくなったいまの時代。「ぬかりなく、たくさんの医薬品を備えた“昔ながらの救急箱”は、なくてもいいのでは?」と関根一朗先生。

“情報”の備えと“心づもり”が大切

救急総合診療科部長・関根一朗先生。Instagram(@shonan_er)で、役立つ情報発信もされています。

それ以上に必要なことは、「もしもの備え」だと続けます。

「もしもの時、本当に役立つのは“情報”です。だから救急箱には、薬などと一緒に各家庭で緊急時に必要な“情報”を備えておきましょう。

ものは、使い慣れておくこと。そして、半年に一度や9月1日の『防災の日』など、定期的に使う方が全員で内容を見直すことをおすすめします。

何かあったときにどうするか?という“心づもり”も大切です。ご家族がいるなら、急病時や災害時にどう行動するか? などといった話もしておくと安心ですね」(以下「」内、すべて関根一朗先生)

「緊急時連絡カード」を作り、携帯しよう

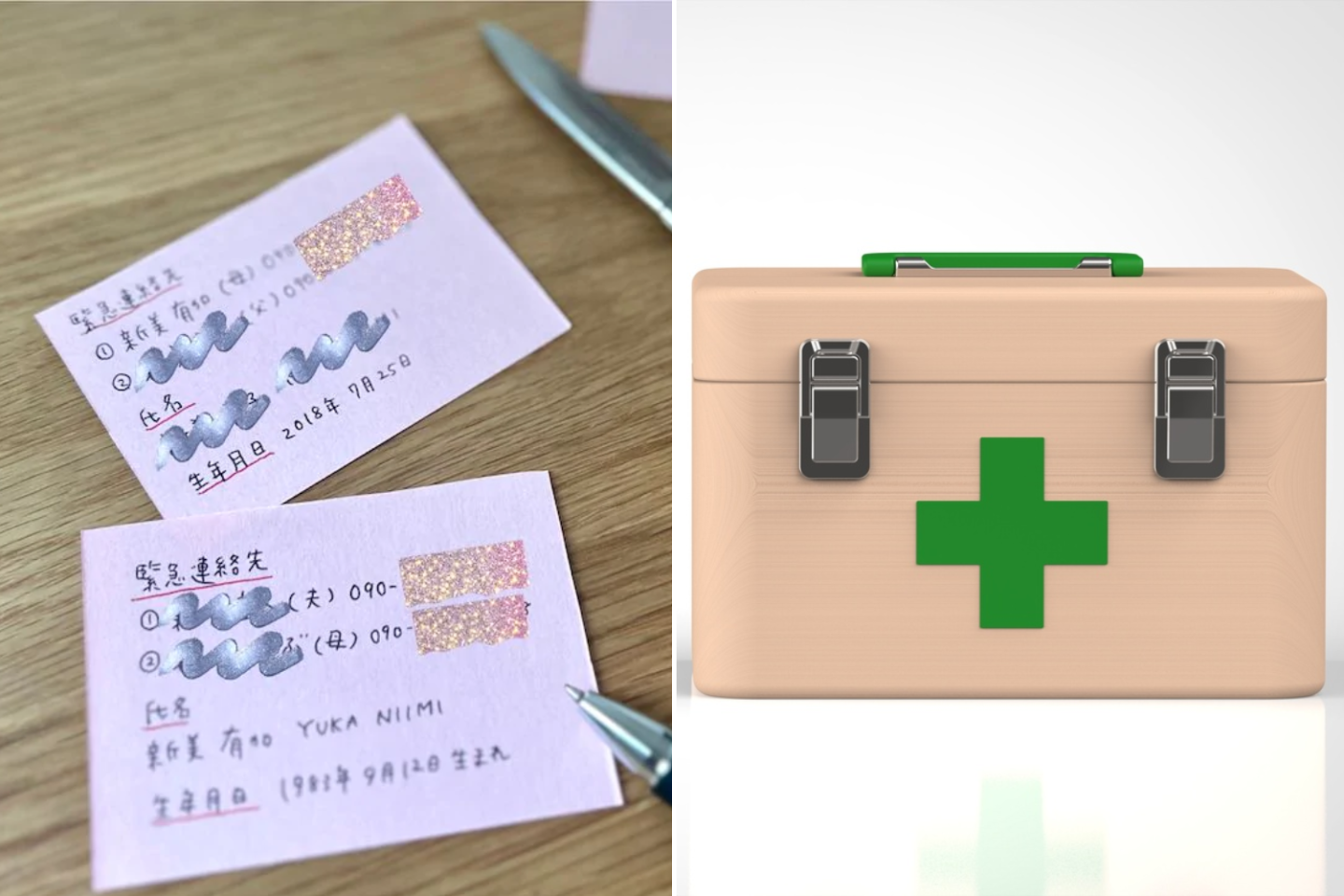

null“情報”の備えに最適なのは、「緊急時連絡カード」。これは自分の緊急連絡先やかかりつけの病院などを記入できるもので、外出先での事故や急病などで本人が連絡先などを伝えることができないときに役立ちます。

「自治体が配布しているケースもありますが、要は必要な情報がまとまっていればOK。若い方は年配の方に比べると、比較的病気のリスクは低いかもしれません。とはいえ、いつ何時事故に遭うかわかりませんよね。また、一人暮らしの場合はとくに、必要な情報がまとまっていると万が一の場合も対処がスムーズです」

「緊急時連絡カード」にまとめること

null

救急医療の現場を例に、まとまっているとよい情報を“優先する順”に教えていただきました。救急箱に備えるほか、縮小コピーして、お財布やスマホケースに入れるなどして持ち歩きましょう。

1:緊急時の連絡先(キーパーソンの携帯電話)

緊急時の連絡先は、もっとも重要な項目です。

「とくに救急外来に運ばれてくる方は、必要な治療の同意を得るため、待ったなしでご家族に連絡しなければなりません。つまり、判断を仰げるキーパーソンがわかるようにしてほしいのです。ほかの情報はなくとも、ご自身のことをよく知っている人と電話がつながればいい、と言っても過言ではありません」

キーパーソンとは、自分の意思を代弁してくれる人のこと。

「ご自身との関係性・お名前・つながりやすい電話番号をかならず記入してください。電話は固定電話ではなく、携帯電話が望ましいですね」

2:名前と生年月日

個人の特定ができるよう、自分の名前と生年月日も明記しましょう。

3:持病や既往歴

治療中の病気に加え、入院したり手術したりした経験(既往歴/きおうれき)があるなら書きます。

「子どものころに胃腸炎になったとか、去年インフルエンザに2回かかったなどといった情報は不要です。手術や入院の経験だけでOK。

飲み薬で治療中の場合は、おくすり手帳をコピーして入れておくのもよいですね。書くのなら、血液をサラサラにするお薬や免疫力を弱めるお薬など、特殊なものだけ書いてください」

書く内容に迷う方は、必要な既往歴や飲み薬をかかりつけ医に尋ねてみるとよいかもしれません。

「血液型」はいりません!

小学校の名札に血液型の欄があったり、工事現場の方がかぶるヘルメットにも血液型は書かれています。輸血に必要では?と思う方も多いでしょう。ところが血液型の情報はいらないのだとか!

「血液型は絶対にまちがってはいけないので、病院では自己申告の血液型は信頼せず、どんなに緊急時でも病院で検査してから輸血します。ただし、1分1秒を争う場合は、医学的に安全とされる血液型を輸血します」

“情報”をまとめて、共有しよう

null緊急時の“情報”をまとめ、緊急連絡先に記す人や家族などに共有しておくことは、今すぐ誰にでもできるとても大切なこと。お子さんの場合は、親御さんがまとめ、通園バッグやランドセルなどにもコピーして忍ばせておくと安心ですね。

さて、次回は関根先生が備える「ミニマルな救急箱」と、その使いこなし術をご紹介します。「家庭や家族構成、持病によって、備える“もの”は微妙に変わる」とのことですが、どの家庭にもおすすめの必要最小限の“もの”の備えとは?

朝ランが日課の編集者・ライター、女児の母。料理・暮らし・アウトドアなどの企画を編集・執筆しています。インスタグラム→@yuknote