「テーブルスタイル茶道」に学ぶマナーの基本

null土屋瑠美さんは日本の伝統文化である「茶道」を学んだのち、正座をしなくてもできて、誰でも親しめる茶道をもっと日常で活かしたいという想いから、現代人にフィットしたかたちの『椿の会 テーブルスタイル茶道』を2010年に主宰。これまでに24カ国でお茶会を開き、540名以上の講師を輩出しました。

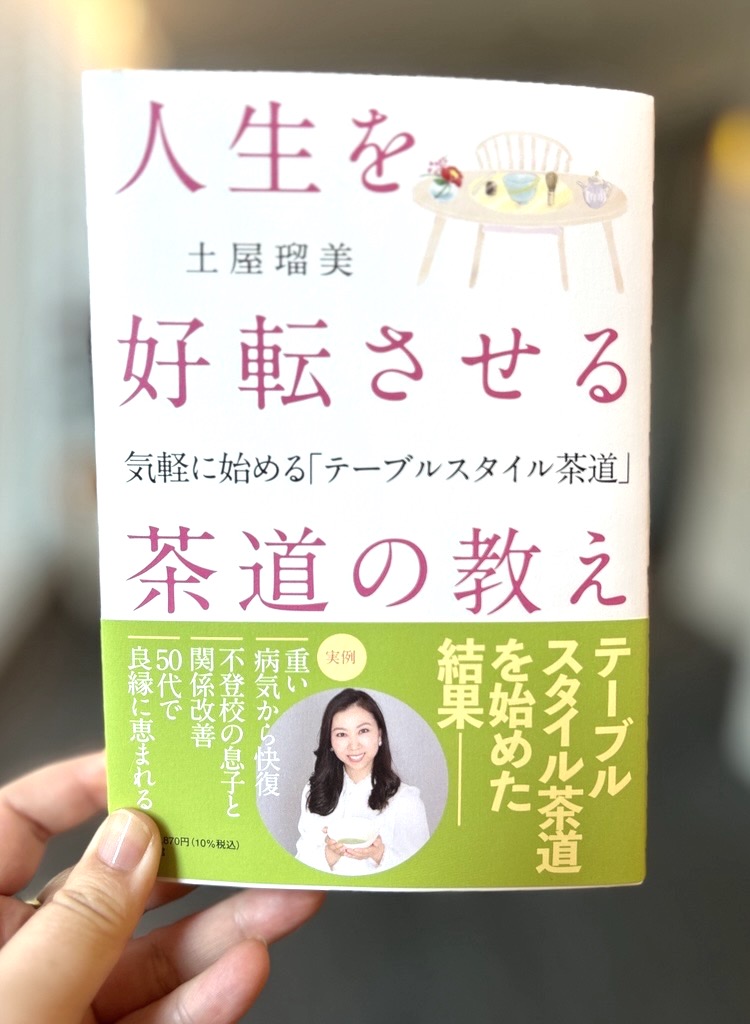

そして、テーブル茶道の教えを分かりやすくまとめた『人生を好転させる茶道の教え 気軽に始める「テーブルスタイル茶道」』(小学館)を今年3月に上梓。

土屋さんは茶の教え以外にも、禅やマナーにも精通しており、本書の中では、「改めてマナー講座に通わなくとも、茶道を通じて自然と正しいマナーが身につく」と解説しています。そこで、本書の中から、正しく知っておきたい「手土産の渡し方」を紹介します。

訪問時どうしてる?「お土産の渡し方」の正解とは?

nullさて玄関に、ご主人が出ていらしたとしましょう。ご挨拶はもちろんですが、あなたは手土産を持ってきています。さてどうしますか?

ここで気が急いてしまって、すぐにお土産を渡そうとする方がいますが、ここは玄関先です。まずは案内に従って中へと進みます。

ただし、いくつか例外があります。ひとつは水ようかんやケーキのような冷蔵庫に入れなければならないようなもの、アイスクリームのような冷凍庫に入れる必要があるものは玄関先でお渡しします。

もうひとつは、誰かに頼まれて届けた場合。「○○から預かりました」と、やはり玄関先でお渡しします。

「心ばかりですが」

このとき、紙袋をどうしたらいいか、迷う方は多いと思いますが、紙袋は、コートと同様、塵除けの役割ですので、紙袋は外して、品物のみを相手側に正面が来るように向けて、両手で胸の高さに持ち上げ、そのまま両手で差し出します。

和装でうかがうときは、風呂敷でお持ちするのが基本になります。風呂敷をその場で解いたらさっとたたみ、下座側にさげます。取り出したお土産は90度ずつ二度にわけて回転させ、相手に正面を向けてからお渡しします。また、風呂敷は絹布の柔らかなものを使うことで、中の品物を傷めないと言われています。

風呂敷ごと相手にお渡ししてしまうと、「この風呂敷に何か包んで、風呂敷をお返ししなければ……」と相手に気を遣わせてしまうことにもなりますので、風呂敷から品物を出し、品物のみをお渡しするのがよいかと思います。

挨拶を終えたタイミングでお渡しするのですが、ここで大事なのは、切り出す言葉です。

「つまらないものですが」という言い方が、一昔前は使われていましたが、謙遜した言葉とはいえ、やはり「つまらないもの」を受け取る側は、うれしい気持ちにはなりません。

そういうときは、このひと言。

「心ばかりですが、ご笑納くださいませ」 こう添えると、相手もうれしいものです。

「お返し」を常備しておく

では、いただいた側は、どうしたらよいでしょうか。

お茶の師匠からは、「何かひとつでいいからお返ししなさい」と教わりました。「何も返すものがなかったら、マッチ箱の中にマッチを一本入れたものでいいから、それを相手に持たせなさい」と昔は教わったものよとよくおっしゃっていました。いただきっぱなしがだめだというんですね。

私はお返し用の品をだいたい二つ、相手に負担にならない程度のものを常備しています。ひとつは、少し高級なお紅茶です。自分で買うのは躊躇するけれど、もらったらうれしい品、という観点で選びました。

かえって気を遣わせてしまう場合は、小さなお返しをするのですが、私は無地の懐紙を用意しています。軽くて、日持ちがするものがおすすめです。

いかがでしたか? 筆者も取材でお料理の先生のお宅を訪問する時や、夫の親族や友人宅にお呼ばれした時など、「紙袋から出して渡したほうがいいのだっけ?」と不安になったことがあります。改めて知っておくと、訪問時に落ち着いてお渡しできますね。

さらに、学びがあったのは「お返し」に対する考え方。「いただきっぱなしがいけない。でも相手に気を遣わせる品でもいけない」というのが、なんとも日本人らしい気遣いだと感じました。それはお茶の精神に通じているのですね。

ママ友には、自分の推し「プチ手土産」を常備

null私は子どもが保育園に行くようになって近隣にママ友ができ、お宅を訪問する時やちょっと御礼をしたい時などが増えてきました。そんな時のために便利なのが、プチ手土産。

最近、ごま油の料理本の編集を担当したこともあり、『岩井のごま辣油』を家に常備しておき、さっと渡せるようにしています。ごま油で作ったラー油で、賞味期限が長いうえ、近所のスーパーで手軽に買えて、普通のラー油よりコクがあって美味しい! ラー油って頻繁に使うものではないので、「もらうと嬉しいかな? ごま油の美味しさを試してもらえたらいいな」と思っています。

あとは、個装になったちょっとかわいい子どものお菓子もさっと添えるのに便利です。プチ手土産用には、できるだけ添加物などを使用していない、体に優しいおやつを選ぶようにしています。

相手に気を遣わせない、ちょっとしたものって心地いいですよね。日本の伝統的な文化である「茶道」には、そのような大切な教えがたくさん詰まっています。土屋さんの書籍は、現代人にも合うスタイルで、茶道について分かりやすく解説しているので、ぜひ手に取ってみてください。

取材・文/岸綾香

【参考書籍】

『人生を好転させる茶道の教え 気軽に始める「テーブルスタイル茶道」』(小学館)

著/土屋瑠美 1,870円(税込)

茶道家であり、禅やマナーにも精通する著者が、茶道の精神を活かしつつ、洋服のまま、テーブルで椅子に座って手軽にできる「テーブルスタイル茶道」を提案。誰にでも分かりやすく、茶道を身近に感じられる一冊です。