20代の頃、お金を貯める前の貯蓄は「マイナス」からのスタートだった

null30代後半のさぶさんは、小学生の子ども2人との4人暮らし。フルタイム勤務のワーキングマザーとして多忙な日々を送りながら、家計管理や資産形成についての情報をインスタグラムなどで発信しています。

現在は順調に資産を増やしているさぶさんですが、20代の頃は家族を経済的に支えており、お金の悩みが絶えなかったと振り返ります。家族の負債を返済し、ようやく家計の立て直しに本腰を入れられたのは、子どもを授かったばかりの30歳の頃でした。

当時の貯金額は、ほぼ0円。

さぶさんは、投資の“才覚”や“運”に頼るのではなく、生活に軸足を置いた方法で、家計管理の“立て直し”を進め、8年間で家庭の資産を3,000万円まで増やすことに成功しました。

どんな方法で家計を再構築していったのでしょうか。

夫婦の「収入・支出」を1本化したら、生活費のムダが見えてきた

null1本化で「収入・支出」の把握が簡単に

まず、さぶさんが、家計の立て直しのために行ったことが、それまで別々だった“夫婦の財布”の1本化でした。

共働きで“夫婦別財布”の場合、互いに干渉せずにお金を使えるメリットがある反面、家庭の総資産や総支出が見えにくくなるというデメリットもあります。

当時、さぶさんの家庭では、貯金額がほぼ0円という差し迫った状況。

家庭の収入・支出の総額がわからない状況を改善するするために、互いの給与明細を共有して給料をいったん同じ口座に入れ「毎月、どれだけのお金が出て行っているのか」をチェックしました。

生活費の支出をチェックしたところ、多くの気づきがあったそう。

「不要な保険や、使っていない月の定額サービスを解約するなど、固定費の節約を進めました。それまでがんばって節約しているつもりでしたが、外食費や食費が意外とかさんでいることも見えてきました。

当時、夫はお金に無頓着だったので、第一子出産後に“子ども手当”の申請を忘れていることにも気づきました」(以下「」内、さぶさん)

最新の状況は家計簿アプリで確認

「2人の子どもの教育費を備えておきたい」と語るさぶさん。

1カ月の支出を把握したら、夫婦ともに自由に使えるお金を月3万円に設定。

また、小遣いとは別に、大きな買い物や車検などの支出に備えて、インターネットバンキングでの現金の積み立て貯金も活用。夫の趣味グッズ用、車検用、投資用など、用途別に取り分けておきます。

収入・支出・資産額を可視化するために現在使っているのは、家計簿アプリです。

「家計簿アプリの『マネーフォワード』で、“家計の今”をチェックしています。ボーナス期の冬と夏は、夫婦で決算報告や予算会議をしています」

大切なのは「お金が貯まる仕組み」をつくること

nullできることから、無理なく続ける

さぶさんの家計管理のポイントは、“節約”“サービスやポイントの活用”“ゆるく投資”を無理なく、バランスよく続けること。

どれか1つの方法に固執せず、“心を擦り減らさないこと“を大切にしているそうです。

まず、食費について。

「外食費と食費を分けて管理していますが、食費の月の目安は4人家族で3万円ほど。1度の買い物は5,000円までと予算を決めています。もちろん、予算内におさまらないこともありますが、予算を決めることで買いすぎを抑えることができます。

親子ともに平日の疲れがたまってくる木曜日ごろには、外食をしてリフレッシュしています。好きな外食チェーン店の株主優待券を使って割引価格で外食をすることもあります」

日常生活での節約効果も考慮して、消費先・ふるさと納税先・投資先を選択するのが、さぶさん流。

「ふるさと納税の返礼品でお米や肉類・魚類など、“いつも食べるもの”を選んでいるので、スーパーマーケットでの食品購入費が抑えられています。

企業の株を購入する際には、株主優待で“いつも使う日用品”が贈与される株、“いつもの食べるもの”をお得に食べられる株を選ぶこともあります」

「日用品」はポイントで購入

ポイントで購入した日用品(洗剤、シャンプー、掃除グッズ、調理グッズなど)

続いて、日用品費についてうかがいました。

「ほとんどの日用品は、ポイントでの買い物がお得になる、ウエルシア薬局の『お客様感謝デー』(※)を活用して購入しています。外食のレビューサイトでポイントを獲得して、ウエルシアグループで使えるポイントに交換しています。

私はウエルシアグループの株を保有しているので、株主優待で付与されたポイントも使っています。ポイントは本当にバカにできないんです。ポイントも資産だと思っています」

(※「Tポイント」から「Vポイント」への移行に伴い、2024年9月以降、「お客様感謝デー」の対象が「WAON POINT」のみに変更)

貯まりはじめても「生活のサイズ」は変えない!

さぶさんが実践している取り組みを整理すると……

・一度の買い物の予算を決める

・月の支出等を差し引いて“余った金額”のなかから株を購入

・株主優待券を使って外食の割引券や日用品を受け取る

・ふるさと納税の返礼品で米・肉・魚など“よく食べるもの”を選ぶ

・“ポイ活”で獲得したポイントで日用品の購入をする

この他にも、購入する店舗ごとに一番お得になる決済方法を選んだり、時短にもなるつくりおきレシピを研究したりと、さまざまな取り組みを並行して実践しているそう。

「続けていたら、1つ1つの取り組みの歯車が少しずつ合っていきました。

結果的に、生活のコストを低くキープできて、投資をする経済的な余裕が生まれる、という好循環が生まれています。以前に比べて生活の余裕が出てきましたが、だからと言って散財するのではなく、“生活のサイズを大きくしない”ことを心がけています」

30歳で“家計改革”を実行しておよそ8年。家庭の資産は現在も順調に増えているそう。

「生活費管理」「貯まる仕組み」「ゆる投資」のバランスで、資産を育てる

null家計の余力分を「投資」にあてる

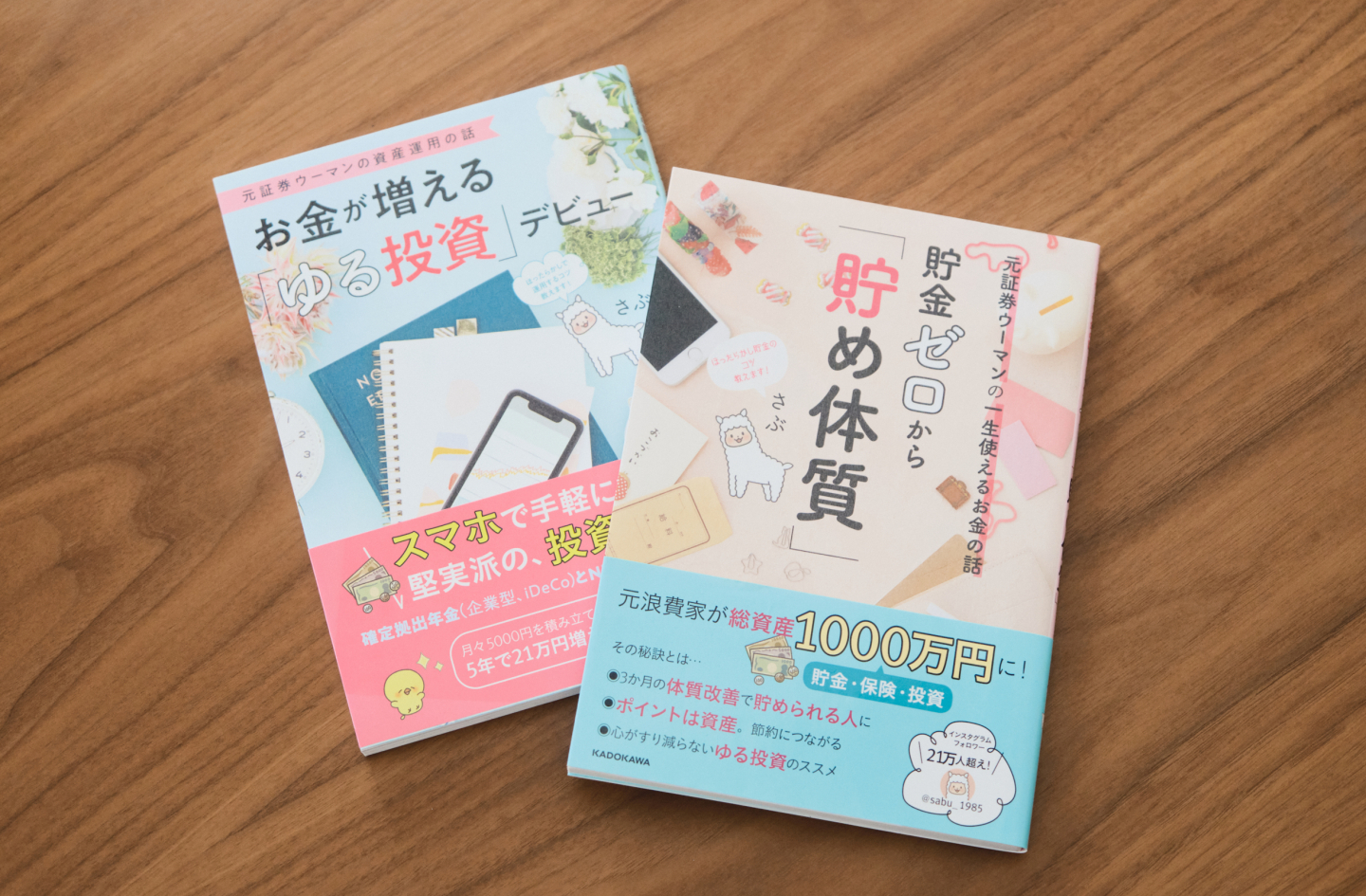

さぶさんは『ゆる投資』についての著書を執筆しています。

夫婦の収入を1本化して、生活費管理の合理化を進めたことで、家計に投資の余力が生まれたさぶさんの家庭。

実践している投資は、株価の動きに心をすり減らさずにゆるく行う“ゆる投資”です。

基本的に、比較的リスクが低いとされる金融商品、少額から積み立てられる投資信託、長期保有できそうな株、実生活に役立つ株主優待が贈与される株などを選んで分散投資をしています。

「特に、2024年にスタートした『新NISA』は、非課税の投資限度額が1,800万円に増え、売るとまた非課税の枠が復活するなど、以前のNISAと比べて大きくパワーアップしています。もちろん、生活に無理のない範囲でやるのが大原則ですが、まだ始めていない方には本当におすすめしたいです。

『新NISA』では、定期的に決まった額を継続して購入する“つみたて投資枠”と、自分の好きなタイミングでまとめて購入可能な“成長投資枠”のどちらもできるようになり、私も両方活用しています。

“成長投資枠”では米国株を毎月積み立てで購入しているのと、株価を見て株主優待や配当が期待できる日本株も購入しています。(“つみたて投資枠”は対象が投資信託のみなので、米国株の積み立てには“成長投資枠”を使っています。)

為替の影響や外国経済の動向などを見ていると、なかなか勇気が出なくて買えない事もあると思います。そんな時は、価格が高いときも低いときも一定の金額を購入して積み立てる“ドル・コスト平均法”という考え方も参考になるかもしれません。ぜひ調べてみてくださいね」

新NISAを始めたい…けど、どうしたらいいの?

さぶさんによれば、新NISAの初心者が直面するのが、こんな“壁”なのだとか。

「新NISAを始めるにあたり、口座開設の最初のステップが“障壁”になっているケースが少なくないようです。証券会社に足を運ばなければならないのか、どうやって現金を株に変えるのか、手数料がお得なのはどこか……といった疑問を抱えたまま、動き出せずにいる人も多いのではないでしょうか。

最近はネット証券のシステムが本当に便利になっていて、スマートフォンでも口座を開設できますし、手数料も安いです。

私が主に使っているのは『楽天証券』で、同じ楽天グループの『楽天銀行』の口座と連携して、そこから投資資金をNISA口座に入れています。これから始めるなら、『楽天証券』『楽天銀行』の口座をそれぞれ開設して、口座連携サービス『マネーブリッジ』に登録するのがおすすめ。付与された楽天ポイントも投資に使えるので便利です。

最初はどの銘柄に投資するか悩むと思いますが、楽天証券のランキング上位に入っている投資信託を選ぶと失敗が少ないのではないでしょうか。

株主優待目的で、まずは自分が安心してお金を預けられそうな会社の株を一度買ってみる、というところからスタートしてもいいかもしれません」

最後に家計管理の一環で“ゆる投資”を試したいと思っている読者にアドバイスをいただきました!

「投資における個人の武器は“時間”だと言われています。企業と違って毎年の決算期などを考える必要がないので、自分のペースで長期間保有できるため、長期的な視野でリターンを目指せます。相場の値動きが激しく、心をかき乱される日があるかもしれませんが、私は株価の動きに一喜一憂しないようにしています。

NISAも投資なので、もちろんリスクはゼロではありません。ですが、持っている資産の余裕分を銀行に入れたままにするか、信頼できそうな企業や投資信託に預けて運用してもらうかの違いだと考えれば、まずは小額からでも、チャレンジする意味は大きいと思います」

さぶさんの【家計管理のくふう】 お金を貯める5つのルール!

1:家庭の「収入・支出」を1本化してムダを探す

2:「家計簿アプリ」でお金の流れを可視化する

3:無理せず続けられる「貯まる仕組み」をつくる

4:ポイントだって立派な「資産」!

5:家計の余裕ができたら、「ゆるく投資」して気長に保有

「学生時代に私自身がお金で苦労したので、節約や“ゆる投資”を通して、まずは子どもの教育資金をしっかり用意しておくことが一番の目的なんです」と語るさぶさん。

貯蓄の目的や、目標の資産額を考えながら、貯まる仕組みを少しずつ整えていくことは、家族のこれからの選択肢を増やすことにもつながりますね。

構成・文/北川和子

撮影/玉井美世子

【教えてくれた人】

さぶ さん

国立大学経済学部を卒業し、野村證券株式会社に総合職として入社。その後、IT企業に転職し、フルタイムで働きながら小学生の子ども2人を育てている。

著書に『貯金ゼロから「貯め体質」』『お金が増える「ゆる投資」デビュー』(ともにKADOKAWA/1,430円・税込)がある。

自身の暮らしや経験を発信するインスタグラム(@sabu_1985)は、2024年4月現在フォロワー22万人を超える人気アカウント。