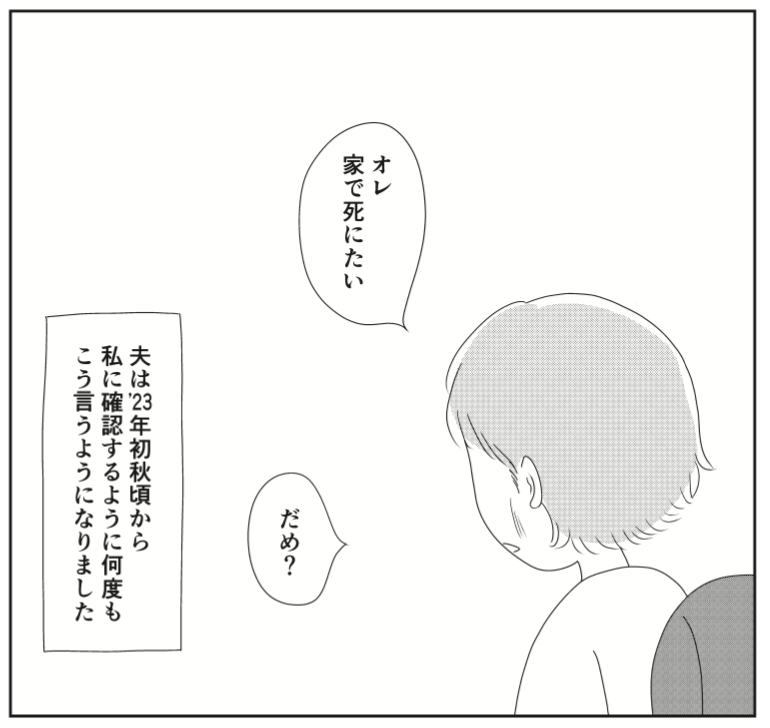

心に刻まれた日「ファミチキが食べたい」

nullここからは、倉田さんの書籍の一部をお届けします。

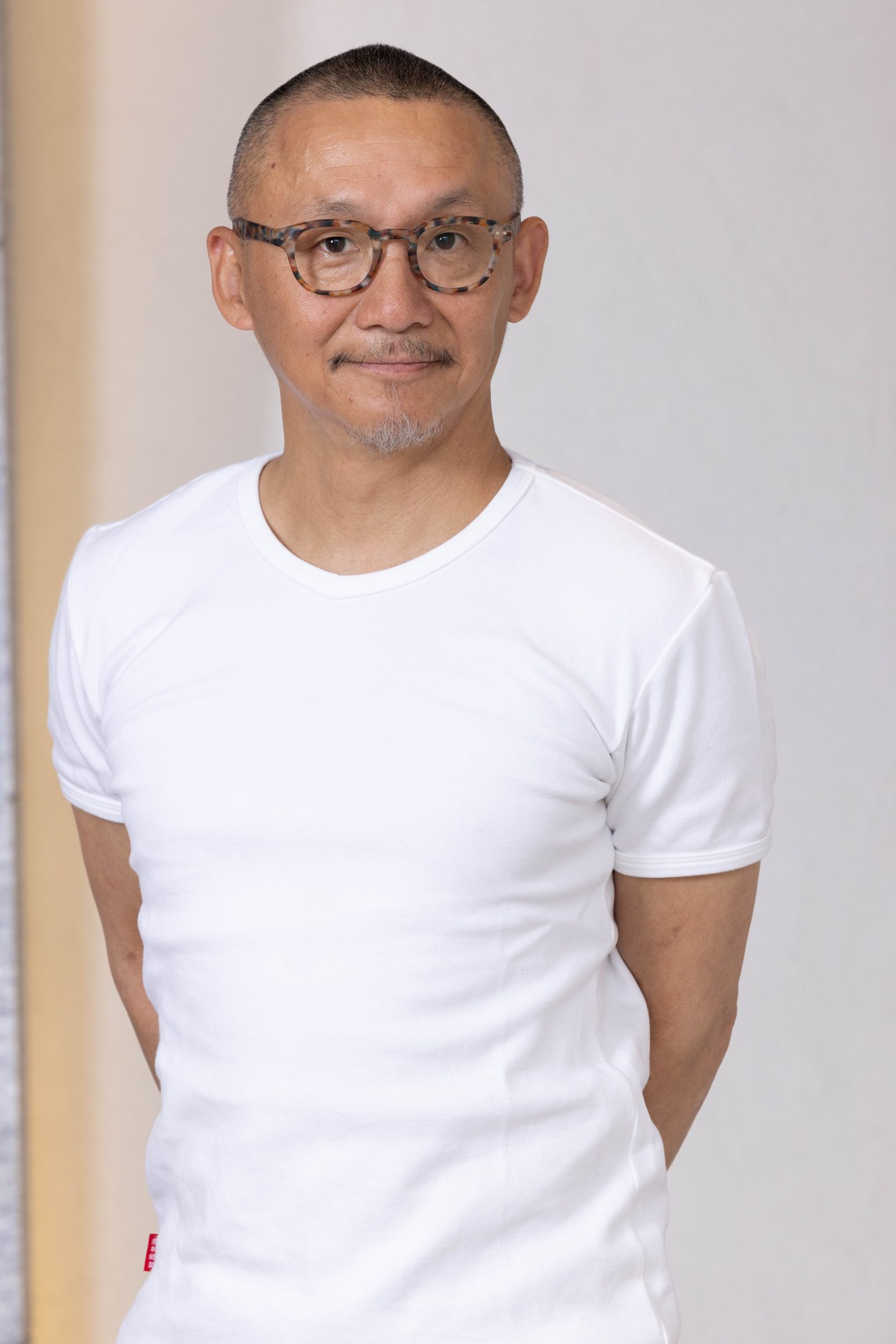

倉田さんの夫・叶井俊太郎さん。1967年東京生まれ。映画配給会社のバイヤーとして、2001年の仏映画「アメリ」を買い付けて大ヒットさせた。独立後もホラーやコメディーなど話題作の企画やプロデュースを手がけた。 2024年に永眠。

夫がいなくなった日とその前日は、私にとって特に重く心に刻まれた日です。

夫と私、二人だけの濃密な時間。あの時を思い出すと苦しくて、でも大切で、きっとすべてを言葉にして人に伝えることは一生できないと思います。

でも一部、夫らしいエピソードがあります。葬儀でも話した出来事で、私の後悔の一つにもなっていることです。夫が亡くなる前日の昼、格段体調も悪くなくいつもの座椅子に座った夫が言いました。

「昼はファミチキが食べたい」

夫の好物の一つで、毎日通勤していた頃からよく食べていました。

「今日の昼、何食べたの 」「ファミチキとあんまん」

このやりとりを、夫が元気だった頃から何度もしたことがあります。

その度に「栄養偏ってるなあ」と言いましたが、夫は常に私のそういった小言にはどこ吹く風でした。

「いいよ、買ってくるよ」

「いつもの週刊誌も今日が発売日だから買ってきて」

「いいよ」

「あと、最近老眼が進んだから今のより度が強いメガネも」

「了解」

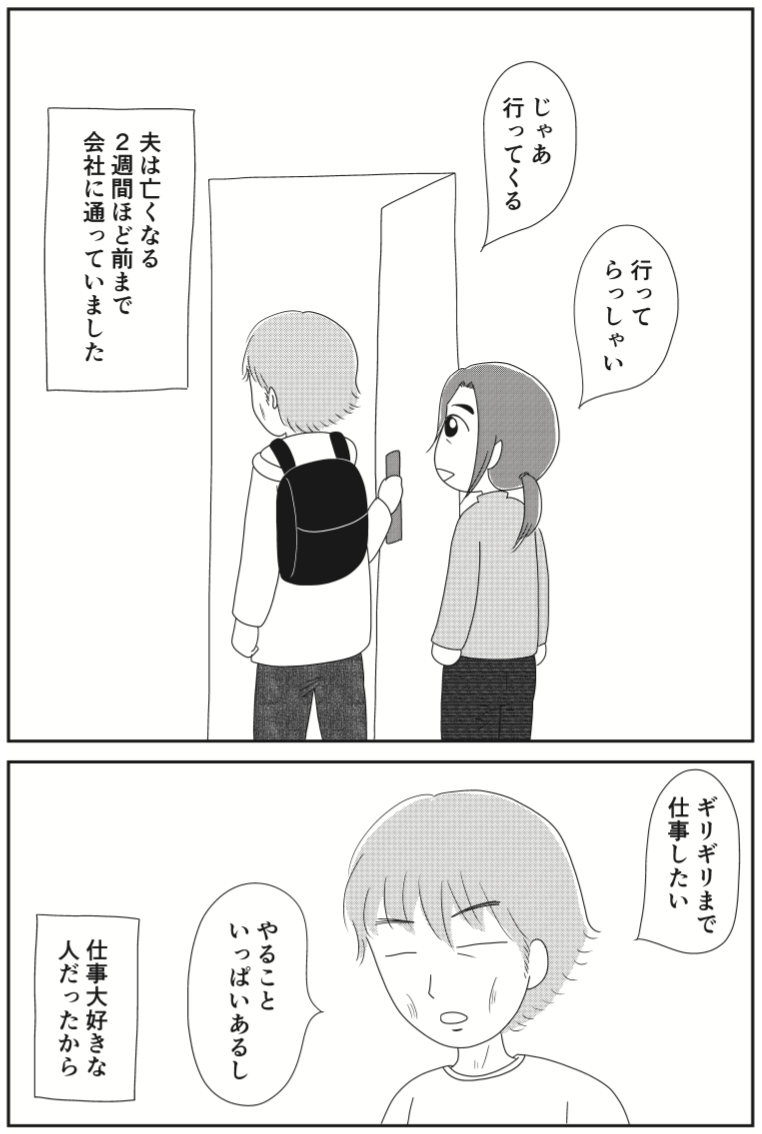

夫と、その頃の日常になっていたやりとりをしました。夫が自転車に乗れなくなってからは私が夫の欲しいものを買いに行く係、 1日2、3回はコンビニやスーパーなどを回っていました。

「ファミチキはタルタルソース入りのやつね」

夫が私に念を押しました。

「へえ、そんなのあるの」

「最近出たんだよ。食べたことないから食べてみたい」

わかった、と私は頷いて出掛けました。この日の前日、腹水を抜いた日の夜はマクドナルド、そしてファミチキ。やっぱり脂っこいもの、それもジャンクなものが好きなんだなあと苦笑いするしかありませんでした。ところがこのタルタルソース入りファミチキ、発売されたばかりで人気なのか売り切れでした。

仕方なく普通のファミチキを買い、あとは雑誌と老眼鏡を手に入れて帰宅しました。

「ファミチキ、タルタルソース入りなかったよ」

私が報告すると、「えー」と夫は残念そうでした。

「また買いに行くよ。今日はこれ食べて」とファミチキを渡すと、夫は半分くらい食べてから、「もう食えない」と私に手渡しました。残りは私が食べました。

私はこの時ファミチキを食べたのが初めてで、「サクッとしておやつ感覚で食べられるね」と言うと、「うまいだろ」と夫はちょっと得意げに言いました。

でも、「また買いに行く」ことはありませんでした。私は夫にタルタルソース入りのファミチキを食べさせてあげることができませんでした。

まさか、翌日いなくなるなんて。ファミチキを食べるほど、新しい老眼鏡で雑誌を2冊読み上げるほど元気だったから、まだまだ大丈夫だと思ってしまっていました。

あの時、他店も回ればよかった、なんとか手に入れるべきだった。

せっかく夫が食べたいと思ったものなのに、食べさせてあげられなかった。今も残る後悔の一つです。

最期まで自分らしく「自由に生きる」ために必要なこと

null

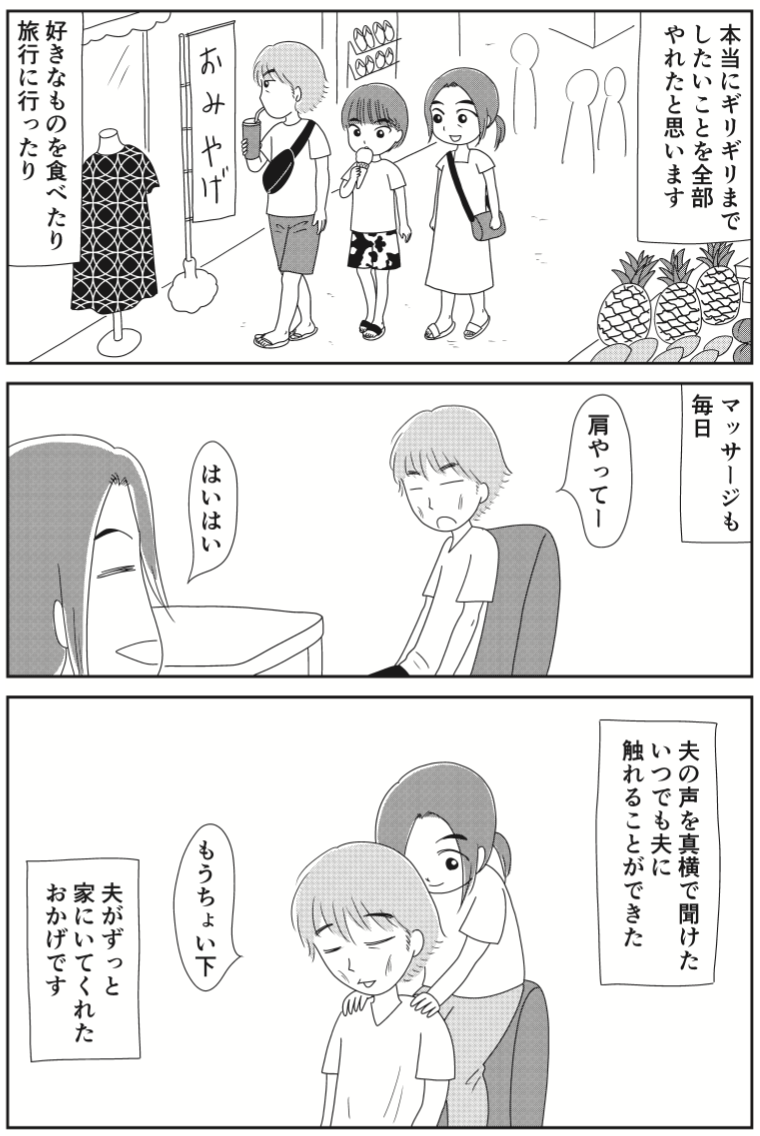

在宅緩和ケア医・萬田緑平さん。群馬大学医学部卒業。大学病院の外科医として、多くのがん患者の手術や抗がん剤治療を行う中で、医療や看取りについて疑問を感じ、2008年から緩和ケア診療所に勤務。2017年に『緩和ケア 萬田診療所』を設立。

本書はその人気連載に加え、2000人以上を看取った在宅緩和ケア医の萬田緑平先生による「在宅ケア&看取り」に関する解説も収録。

緩和ケア医として活動している萬田緑平さんの解説によると、在宅緩和ケアの大事な方針は「本人の好きなように生きること、好きなように生活すること」だそう。

「私の患者さんたちは、お酒もタバコも好きなようにたしなみ、好きなものを食べて飲んで、したいことをして過ごされています。 実際、自由に過ごすことで患者さんは元気になり、宣告された余命より長く生きたケースをたくさん見てきました。

病院とは違って自宅なんだから、外出だって自由です。私の患者さんには末期がんでも痛みのコントロールをしながら、趣味のゴルフや競輪、旅行を満喫されている方もいます。

終末期というと“死を待つ”イメージを持たれる人がいますが、それは違う。私が担当した患者さんたちは、最期まで好きなように自由に生きている方がほとんど。私の仕事は“看取り屋”ではなく、患者さんが望むように最期まで生きることを支える『萬田道場、生き抜き屋』。そんな感じです」

「最期は家で迎えたい」本人の意思を阻むのは、実は家族

null

本書には、倉田さんと萬田さんの特別対談も掲載。

さらに穏やかな死を阻むのは、実は「家族の意見」 だと萬田さんは話します。

「“最期まで自宅で暮らしたい”と考えている本人の意思に反して、家族がよかれと思って“こうすべき、それはダメだ”と行動を制約してしまうケースは非常に多いです。がんになって本人は懸命に治療を続けてきたのに、家族は「もっと頑張って治療して」と言ってしまう。“最期は家で迎えたい”と本人が希望しても、 その希望が受け入れられるご家族は1割に満たないと思います。(中略)

最期まで家で過ごすことに反対するご家族に対して、私がよくお話ししているのは、“それは誰の希望ですか ”ということです。病院にいてもらいたいのは、ご家族の願いなのではないでしょうか。その希望は、本人視点なのか家族視点なのか、どちらを重視するべきなのかを今一度考えてみてほしいと思います」

さらに注意すべきは、家で過ごしている中で、容態が急変した時に「救急車を呼ばないこと」だそう。落ち着いて普段通りにというのは難しいかもしれませんが、慌てて救急車を呼んでしまうと、そのまま病院に運ばれて、延命治療が施され、自宅に帰れなくなってしまうケースが多いそうです。

本人が「自宅で穏やかに旅立つ」ことを決めたのであれば、家族はその意思を尊重して、急変した際は、在宅緩和ケアの訪問医や訪問看護師に連絡するのが良いとのことです。

最期まで自分らしく生きるために、「家」を選んだ叶井さん。その最期は、人として生きる権利とは何か、私たちに訴えかけてきます。

「家で死にたい」のではなく、「家で生きたかった」ことに気付かされた時、叶井さんの生き様から学ぶことがたくさんありました。

そして、倉田さんは、「「家で死にたい」という夫の希望が叶ってよかった。もしそうじゃなければ、大きな心残りになっていたのは間違いないですから」と綴っています。

最期まで自分らしく生きた叶井さん、そしてそれを支え続けた倉田さん。そこには何にも変え難い夫婦の絆がありました。

そんな夫婦の姿から、「幸せな死に方とは一体何か?」という、誰しもが通る人生の最期について、深く考えさせられる一冊です。

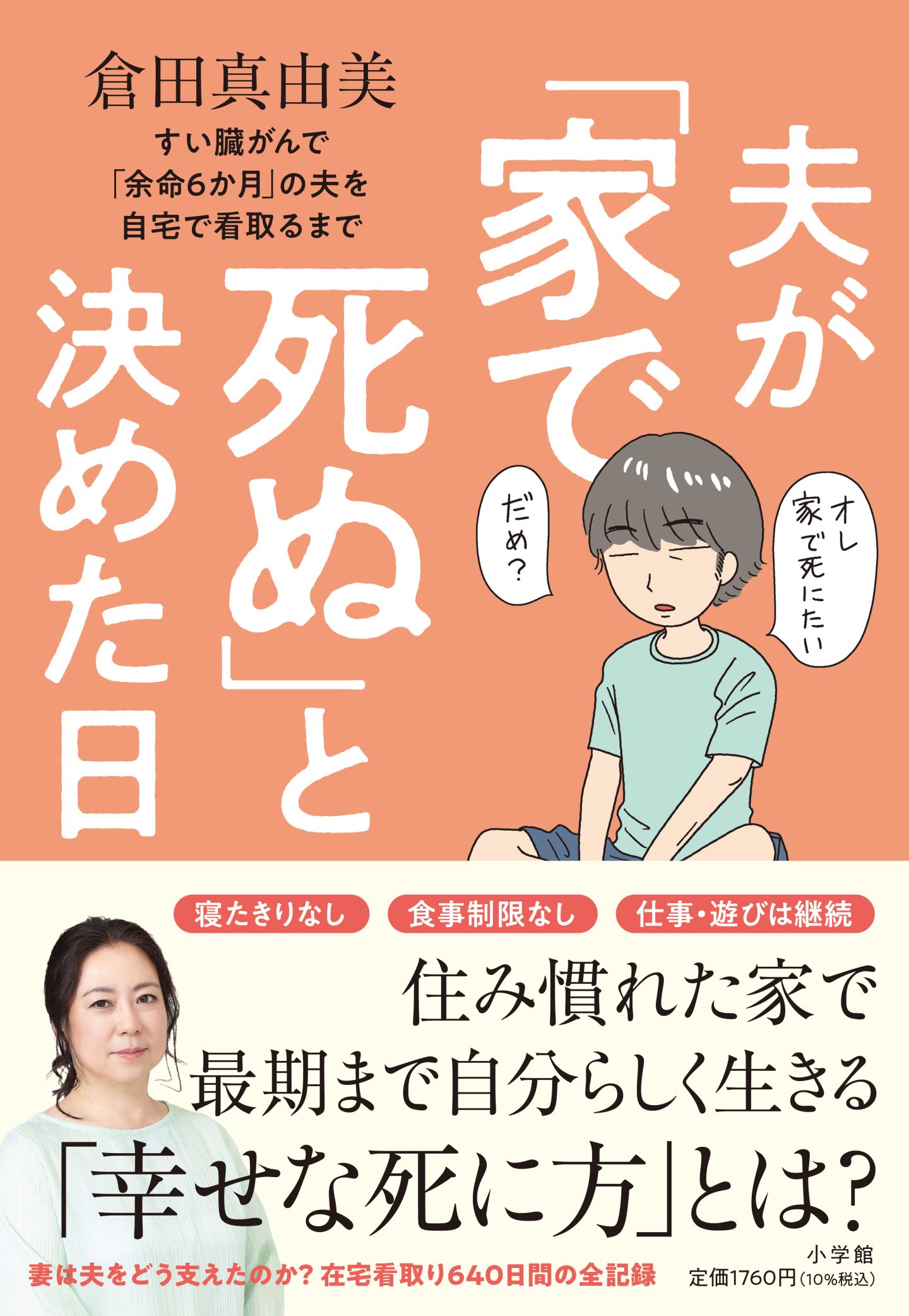

『夫が「家で死ぬ」と決めた日 すい臓がんで「余命6か月」の夫を自宅で看取るまで』

著/倉田真由美 1,760円(税込)小学館

すい臓がんで「余命6カ月」と宣告された映画プロデューサーの叶井俊太郎さんは、「家で死にたい」と妻の倉田真由美さんに告げる。最期の瞬間まで自分らしく生きた夫。妻はどう支えたのか? 自宅で“幸せな最期”を迎えるために家族は何をすべきなのか、640日間にわたる在宅看取りの全記録。

2000人以上を看取った在宅緩和ケア医・萬田緑平氏による「在宅ケア&看取り」の解説付き。

ライター&エディター。『女性セブン』(小学館)で約 20年、料理、家事、美容、旅、タレント取材など、実用記事を中心に幅広いジャンルで取材&執筆を行う。『kufura』では2017年のローンチより、料理やヨガなどを中心に動画記事を350本以上作成。好きなものは絵本、美術館、音楽フェス、自転車。週刊誌で鍛えられた体力&根性で 40代から子育て奮闘中。