秋バテって?

nullこんにちは、薬膳コーディネーターの宮崎奈津季です。

今回は「秋バテ」とその対策について。厳しい暑さの後、少し涼しい日が増えてくると急に体がだるくなったり、疲れを感じたりする人が増えてきます。「秋バテ」と呼ばれるこの症状を、食事や普段の習慣から改善していくためのヒントをお伝えします。

秋バテの主な症状

秋バテは医学的な病名ではなく、夏から秋にかけて季節の変わり目に起こりやすいさまざまな不調の総称です。主な症状としては、下記のようなものが挙げられます。

・全身の倦怠感、疲労感

・食欲不振、胃もたれ

・便秘・下痢

・めまい、立ちくらみ、頭痛、肩こり

・寝つきが悪い、睡眠が浅い

・気分の落ち込み、やる気が出ない

・肌や喉の乾燥

ご自身の体調と照らし合わせて、当てはまるものがないかチェックしてみましょう。

主な原因は蓄積した疲労と自律神経の乱れ

秋バテの原因は大きく分けて2つあります。

1つ目は、夏の間に受けたダメージによるものです。夏の厳しい暑さの中、冷たい飲み物や食べ物をとる機会が増えたり、食欲がなくてさっぱりとした食事で済ませたりすることが多くなります。こうした食生活は、胃腸の働きを弱らせる要因になると考えられます。

また、紫外線や発汗によるエネルギー消耗、寝苦しさによる睡眠不足など、気づかぬうちに体への負担が積み重なっています。

2つ目は、急激な気温や気圧の変化による自律神経の乱れです。秋になると、日中はまだ暑さが残るものの、朝晩はぐっと冷え込む日が増えてきます。1日の寒暖差が激しくなるのに加え、台風などにより気圧の変動もあり、自律神経が乱れやすくなります。自律神経のバランスが乱れると、心身にさまざまな不調があらわれやすくなります。

夏バテと秋バテの違い

夏バテも秋バテも似たような症状が出てきますが、大きな違いはその原因です。夏バテは、主に「暑さ」そのものが原因になります。高温多湿の環境下で体温調節がうまくいかなくなったり、大量の汗をかくことによる水分・ミネラル不足などが要因です。

一方、秋バテは「夏の疲れの蓄積」と「気温差」が大きな原因です。また、季節的に空気も乾燥しやすくなるため、喉の不調や風邪につながりやすいのも秋バテの特徴だと考えられます。

秋バテ軽減のためには生活習慣の見直しから

null

秋バテの症状軽減のためには、乱れてしまった自律神経のバランスを整えることが大切です。そのために「入浴」「睡眠」「運動」の3つを意識してみてください。

まず、入浴については、シャワーで済ませるのではなくぬるめのお湯にゆっくり浸かるのがおすすめです。体を芯から温めることで血行が促進され、リラックスすることで副交感神経が優位になります。熱いお湯は交感神経を刺激してしまうため、注意しましょう。

睡眠については、質の良い睡眠を心がけましょう。毎日なるべく同じ時間に就寝・起床し、生活リズムを整えることが重要です。就寝1〜2時間前はスマートフォンやパソコンなどの使用を控えることや、寝る前にストレッチや読書などの就寝ルーティーンを習慣にするのも効果的です。

運動については、適度な運動を取り入れるのが大切です。ウォーキングやヨガ、ストレッチなどの軽い運動を取り入れることで、自律神経のバランスが整いやすくなります。激しい運動はかえって疲労過多につながるため、心地よいとかんじる範囲で行いましょう。

秋バテ対策に食べたい食材

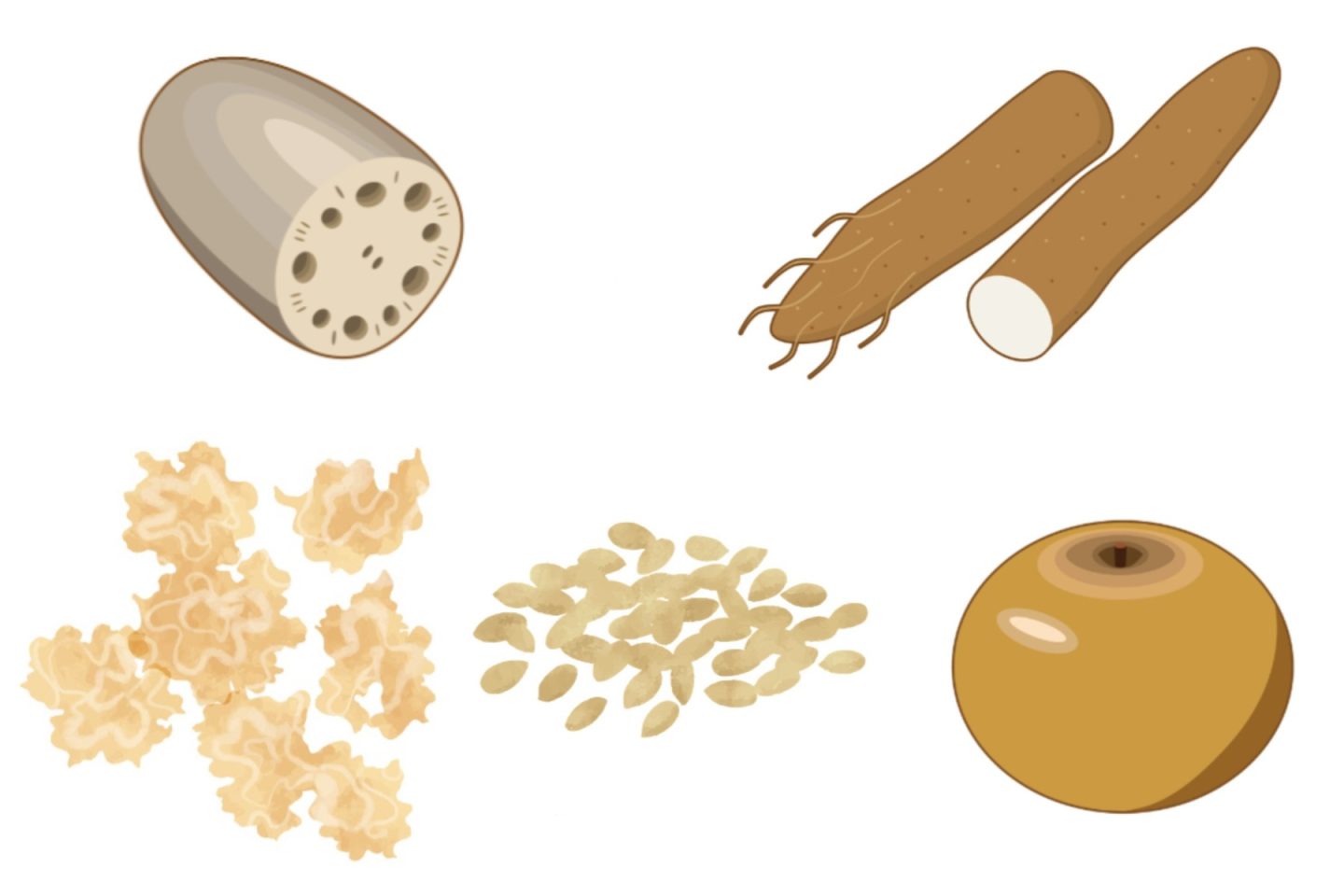

nullおすすめは「白い食材」

薬膳の考え方において、秋に重視したい臓器は「肺」です。乾いた咳や呼吸器のトラブルが起こりやすくなるため、「肺」をうるおすことを意識しましょう。また、「肺」と密接な関係にある皮膚の乾燥にも注意したいため、肌のうるおいを保つ食材も取り入れたいです。

肌や喉の乾燥を防ぐ食材としておすすめしたいのが、白い食材。梨やれんこん、長芋、白ごま、白きくらげなどです。それ以外にも、豚肉や卵、はちみつもおすすめです。

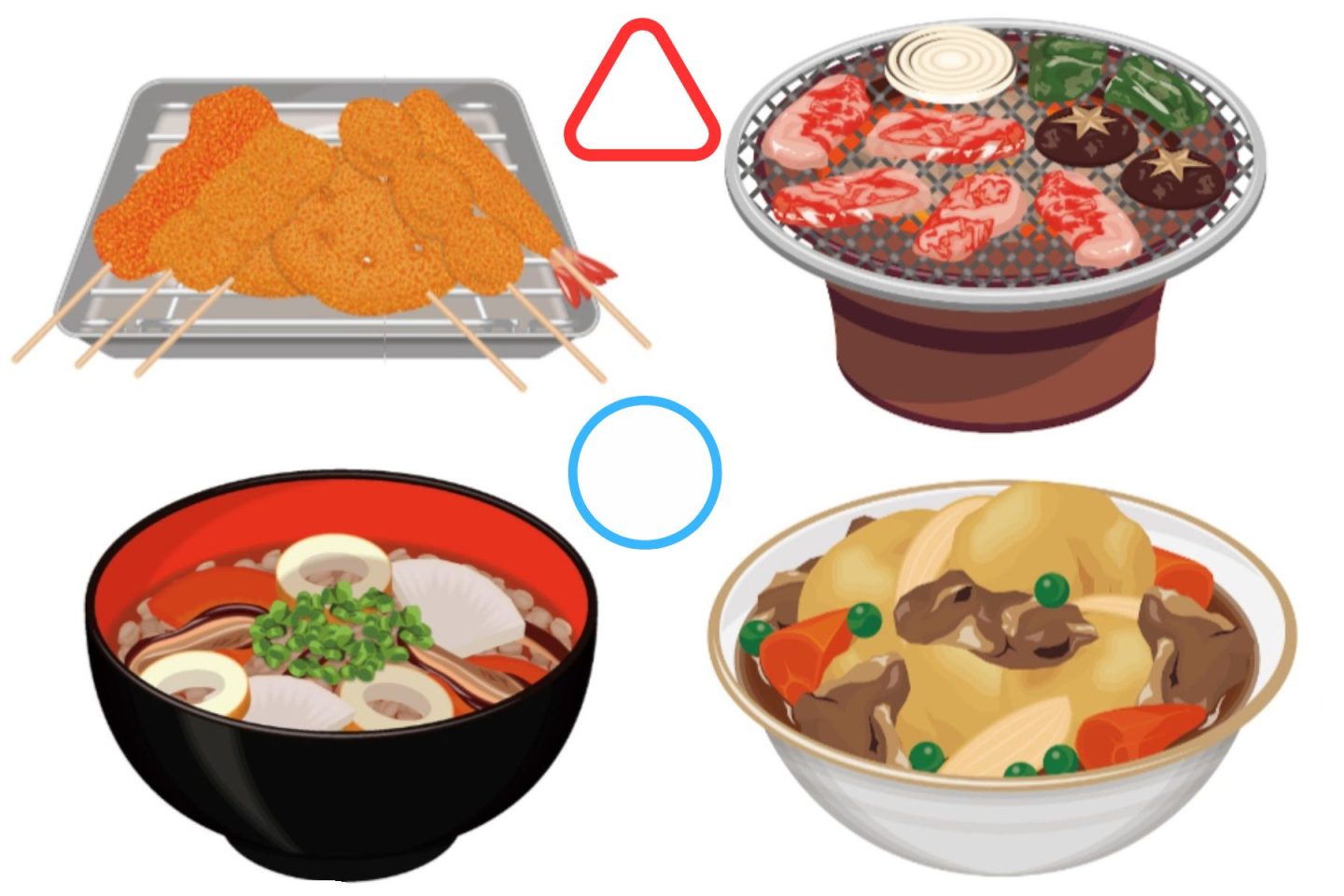

おすすめ調理法など

弱った胃腸に負担をかけないようにするため、揚げ物や炒め物よりも、スープや煮込み、蒸し料理などがおすすめです。

秋が旬の食材の中には、根菜やきのこが多くみられます。それらをたっぷり使ってスープを作るのも良いですね。体を温める働きのあるしょうがやねぎを加えると、より体を温める効果が期待できます。味噌汁でも、豆乳で伸ばして豆乳スープとして飲むのもおすすめです。

飲み物なら、温めた牛乳にはちみつをスプーン1杯ほどいれたホットドリンク。夜寝る前に飲むのがおすすめです。牛乳は気持ちが落ち込んでいる時や疲れがあるときにおすすめの食材です。眠りが浅い方もぜひ試してみてください。

季節の変わり目の寒暖差が引き起こす「秋バテ」。乾燥する時期でもあるため、うるおいを意識したセルフケアがとても大切です。また、体調を崩した時こそ、自分の生活習慣を見直す良いタイミングでもあります。本記事を読んで、できそうなことから1つずつで構いませんので取り組んでみてください。

【参考文献】

・飯田薫子、寺本あい:「一生役立つ きちんとわかる栄養学」、西東社(2019)

・東邦大学医学部東洋医学研究室:「薬膳と漢方の食材小事典」、日本文芸社(2019)

管理栄養士・薬膳コーディネーター。介護食品メーカーで営業を2年間従事した後、フリーランスの管理栄養士に。料理動画撮影やレシピ開発、商品開発、ダイエットアプリの監修、栄養価計算などの経験あり。 現在は、特定保健指導、記事執筆・監修をメインに活動中。

X:https://twitter.com/NatsukiMiyazak1

※「崎」は正式には立つ崎(たつさき)です