サプリメントってどんなもの?

nullこんにちは、管理栄養士の宮崎奈津季です。今回は、「サプリメント」について。そもそもサプリメントって何?というところから、飲む上での注意点などについてお話します。

実は「サプリメント」に明確な定義はない

当たり前に使っている「サプリメント」という言葉ですが、実は行政的な定義はありません。一般的には「特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態の製品」と認識されており、「健康食品」の一つとして、健康の維持・増進を目的に利用されています。

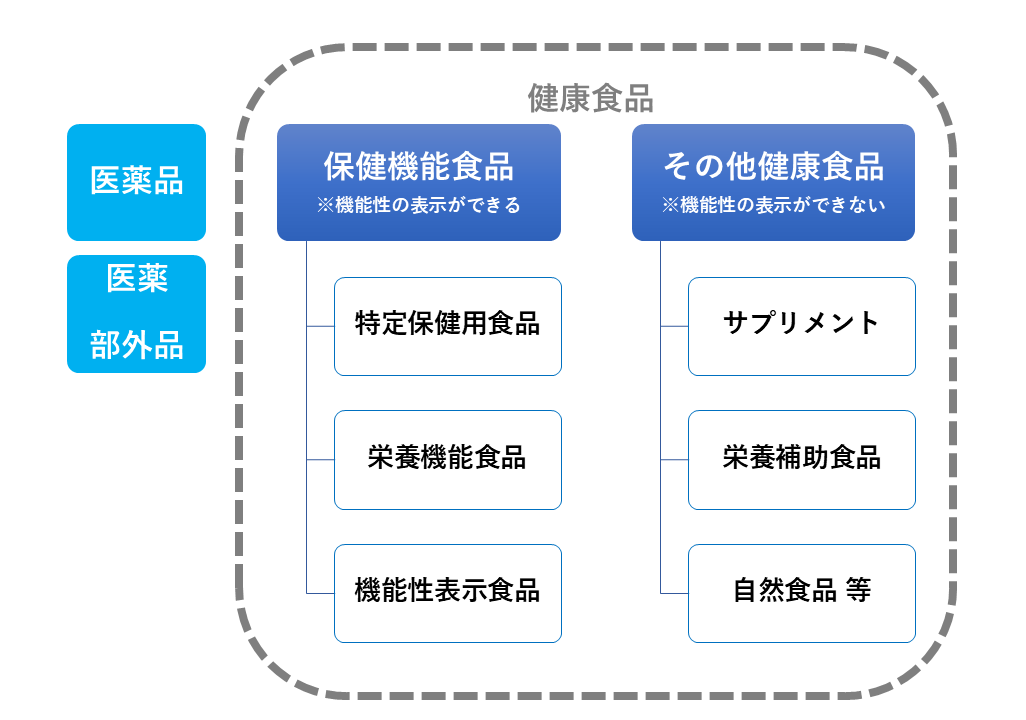

健康食品の中には、国の制度に基づいて機能性などを表示している「保健機能食品」と、保健機能食品のように機能性などを表示できない「その他健康食品」に分類されます。

特定保健用食品や栄養機能食品、機能性表示食品は「保健機能食品」に分類されます。一方、サプリメントは「その他健康食品」に分類され、それ以外では栄養補助食品や自然食品などが該当します。

みんななんのために飲んでいるの?

では、サプリメントはどのような目的で利用されているのでしょうか。令和元年国民健康・栄養調査によると、健康食品を摂取している目的として一番多かったのが「健康の保持・増進」、次いで「ビタミンの補充」でした。

摂取状況については、利用している人が全体で34.4%、kufura世代の30代の女性で31.5%、40代の女性で37.1%となっています。全体の約3分の1の人が何らかのサプリメントを利用しているというのは、多く感じますか?それとも少なく感じるでしょうか。

忙しい毎日を送る中で、食事のバランスが崩れてしまうことも多々ありますよね。そんなときに、不足している栄養素を補うために……など、サプリメントは手軽に健康をサポートできるという認識が私たちの生活に浸透しているのかもしれません。

サプリメントを利用する前に知っておきたいこと

nullサプリは薬ではありません!

サプリメントを利用する上で、最も大切な心構えは「サプリメントは薬ではない」ということです。薬、いわゆる医薬品は、病気の人を対象にし、その有効性や安全性の科学的根拠が国によってきちんと審査されて承認・許可されたものです。

一方、サプリメントはあくまで「健康食品」という立ち位置です。錠剤やカプセルなどの形状をしているものが多く、見た目が医薬品と似ているため混同しやすいかもしれません。しかし、健康食品の中には、安全性や有効性について検証されているものもあれば、されていないものもあります。

サプリメントだけで健康的になれるわけではありません。まずは、バランスの取れた食事と適切な運動、そして規則正しい生活習慣が基本になります。その上で、“補助的に”サプリメントを利用するという意識を持つことが大切です。

「摂りすぎ」になっていませんか?

サプリメントを利用する上で注意したいのが、特定の成分の過剰摂取です。通常、食品には味やにおい、かさがあるため、ある程度量を食べれば満腹になります。そのため、普段の食事だけで特定の栄養素が過剰摂取になることは比較的少ないと考えられています。

しかし、錠剤やカプセル、ドリンクなどの形をしているサプリメントは、少ない量で欲しい成分を一度に多く摂取することが手軽にできてしまいます。

日本人の食事摂取基準(2025年版)では、一部の栄養素でサプリメントの過剰摂取に注意することが記載されています。

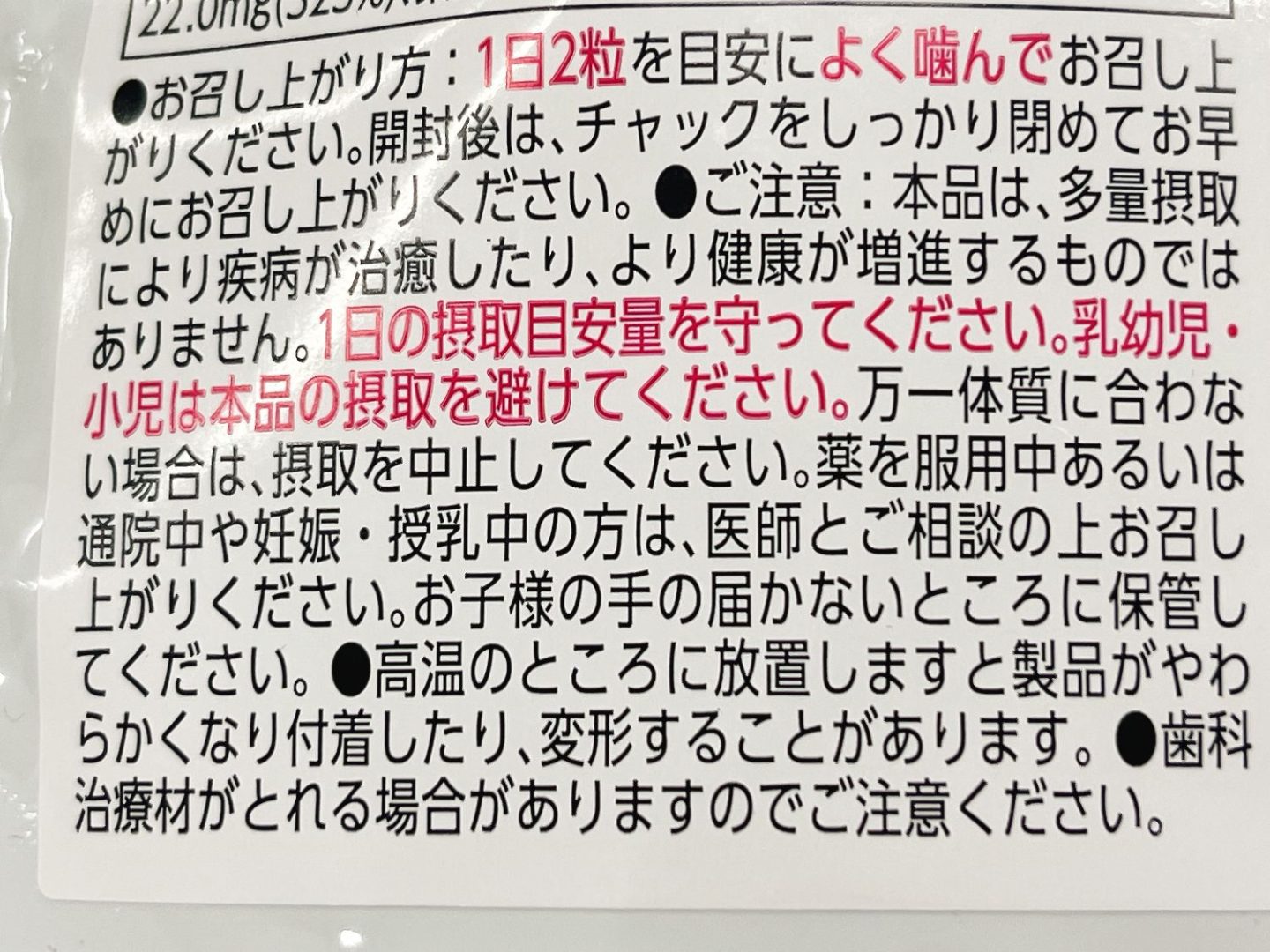

摂取量や注意点などが書かれているのでしっかり読みましょう!

サプリメントは、パッケージに摂取方法や目安量が記載されているため、それを守るようにしましょう。効果が実感できないからといって、量を増やすのはやめましょう。

多種類のサプリメントを飲むとき

「あれもこれも気になる……」と、複数のサプリメントを併用したいと考える人もいるかもしれません。しかし、そこにはリスクもあります。

異なるサプリメントを摂取していても、同じ栄養素や成分が重複している可能性もあります。そのため、知らないうちに摂取量が耐容上限量を超えてしまうケースも。また、薬と違い、含まれている成分同士の相互作用が未解明のものがほとんどです。もし体調が悪くなってもどの成分が原因であるかを突き止めることが難しくなります。

一度に複数を飲み始めるのではなく、一つずつ期間を空けて試してみることをおすすめします。その際は、医師や薬剤師などの専門家に相談するようにしましょう。

アレルギー、薬との飲み合わせ

サプリメントを使用する際は、アレルギーや薬との飲み合わせにも注意が必要です。薬の場合は、事前にアレルギーなどを確認され、体質に合った薬を処方してもらうことができます。しかし、サプリメントをはじめとした健康食品は、自己判断での購入になります。

また、薬との飲み合わせについては、基本的に避けた方が良いでしょう。サプリメントをはじめとした健康食品に含まれている成分によっては薬の効果が弱くなったり、副作用が強くなってしまうケースが報告されています。健康食品の利用を考えている場合は、あらかじめ医師や薬剤師に相談しましょう。

「天然由来の成分だから安心」って本当?

サプリメントの中には「天然」「自然」といった表現を使用したものも多くあります。安全なイメージがあるかもしれませんが、天然・自然由来成分を原料とする製品でもアレルギーが起きないということではないということに留意してください。

サプリメントは、手軽に使用できる反面、利用するには注意する必要がある健康食品です。サプリメントに頼る前に、まずは食事や運動、休養といった生活習慣を見直すことが大切。その上で、サプリメントを賢く使い、安全に上手に活用できるとよいでしょう。

【参考文献】

・公益財団法人長寿科学新興財団 健康長寿ネット「サプリメントの定義と正しい利用法」

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyouso/supplement.html(閲覧日:2025年6月20日)

・厚生労働省:「令和元年国民健康・栄養調査」

https://www.mhlw.go.jp/content/001066903.pdf(閲覧日:2025年6月20日)

・消費者庁「『健康被害』と『経済的被害』〜健康食品と医薬品の違い〜効果や品質の違い」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/pdf/food_safety_190730_0002.pdf(閲覧日:2025年6月20日)

・厚生労働省「『日本人の食事摂取基準(2025年版)』策定検討会報告書」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44138.html(閲覧日:2025年6月20日)

・国立研究開発法人「健康食品をお使いの方へ〜過剰摂取の危険性〜」、「健康食品」の安全性・有効性情報

https://hfnet.nibn.go.jp/fundamental-knowledg/detail138/(閲覧日:2025年6月20日)

・厚生労働省「健康食品の正しい利用法」

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dl/kenkou_shokuhin00.pdf(閲覧日:2025年6月20日)

・消費者庁「健康食品」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/food_safety_portal/health_food/(閲覧日:2025年6月20日)

管理栄養士・薬膳コーディネーター。介護食品メーカーで営業を2年間従事した後、フリーランスの管理栄養士に。料理動画撮影やレシピ開発、商品開発、ダイエットアプリの監修、栄養価計算などの経験あり。 現在は、特定保健指導、記事執筆・監修をメインに活動中。

X:https://twitter.com/NatsukiMiyazak1

※「崎」は正式には立つ崎(たつさき)です