舞台は吉原から日本橋へ

null吉原育ちの丁稚上がり、人を見る目と口説く技は吉原随一。情に厚く、粋でいなせな蔦屋重三郎(略して蔦重)が江戸の出版王にのぼりつめるまでを描く大河『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』。個人的には戦国・幕末に飽きていたし、江戸時代の庶民が主人公の大河をずーっと待っていたので、週末のお楽しみになっている。なんて言ってたらもう10月!あと3カ月で終わってしまうではないか。

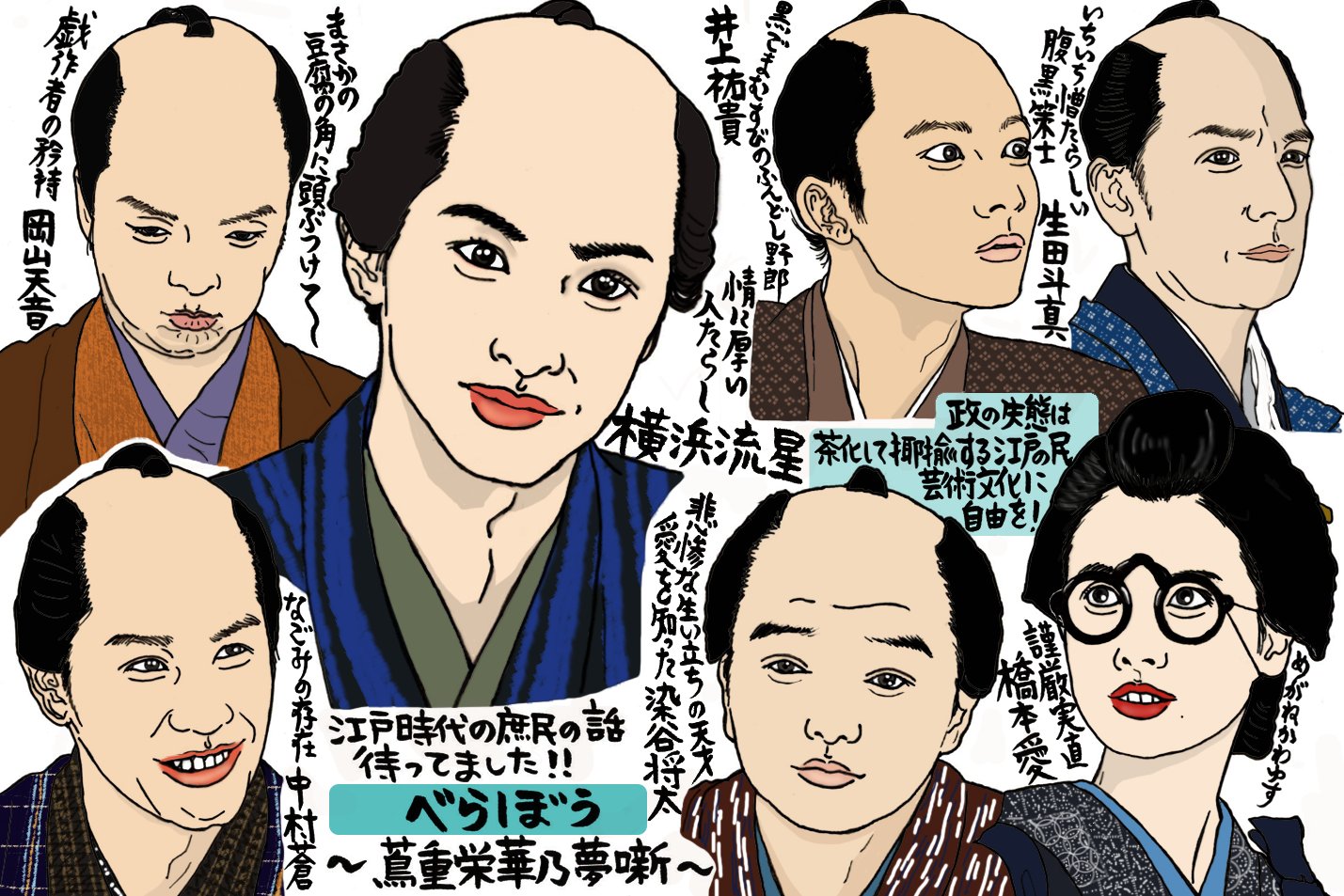

映画『国宝』での活躍もめざましい俳優・横浜流星が演じる蔦重は、いまやすっかり有名かつ大手の版元に。聡明で謹厳実直な妻・てい(まだ黎明期のめがねが妙にカワイイ橋本愛)との夫婦関係が「愛」より「敬意」に満ちていて、同志というところに好感がもてるよね。むしろ、幼い頃からの絆が強い歌麿(染谷将太)との関係のほうが「愛」に近いかも、と思ったりして。兄弟とも友達とも師弟とも違う、蔦重&歌麿の関係はなんだか尊くて不可侵だったのだが、歌麿も耳が不自由な洗濯女のきよちゃん(藤間爽子)と結ばれたことだし。

舞台は吉原から日本橋へ移り、蔦重が尊敬していた人は謀殺され、懇意にしていた人も天命を全うし、天災や飢饉に苦しんだ庶民も大勢亡くなった。それでも悲劇はまだ続く。現段階で蔦重が直面しているのは「出版・言論の自由が脅かされはじめる危機」である。

倹約・統制が奪う江戸庶民の娯楽と自由

null正直に言うと、名老中・田沼意次(渡辺謙)という権力と懇ろだった蔦重よりも、粛正と倹約を強いる権力に抵抗する蔦重のほうが好きだ。

田沼時代の「新しいアイディアと資金繰りで世界と対等に」というモットーは、田沼の頭が柔らかかったからこそ。商業・興行・芸術・文化の発展に協力的で、軽妙な笑いと色艶事と自由な発想に対しても寛容だったおかげで、蔦重の創造力が飛躍したわけだ。息子・意知(宮沢氷魚)の非業の死も含めて、基本的には田沼さんちに悪い印象を持たない方向だった。ただ、蔦重が権力と近いことに、心のどこかで不穏さを感じていたのよね。

ところが、田沼亡き後、めっちゃ倹約家で清貧をモットーとする越中守・松平定信(井上祐貴)が老中首座に就き、風向きは変わった。真逆。洒落が通じない世の中になり、権力を茶化したり揶揄した者は粛清される、いやぁな空気へ。小島松平家の武士で戯作者の恋川春町(岡山天音)の自害は、不自由な時代の幕開けとなった。

春町と共に、江戸の出版文化を築いてきた蔦重は、政の失態に対する皮肉を描く黄表紙を進めてきた分、春町の非業の死には言葉を失う。ただし、皮肉屋・春町の戯作者としての最期のプライド、「豆腐の角に頭をぶつけて死ぬ」に気づいたのも蔦重。統制や粛正を振りかざす横暴な権力に、徹底抗戦の構えになる蔦重! 権力とケンカするほうが蔦重の本領発揮という気がしてね。

越中守(意次は黒ごまむすびと揶揄し、蔦重はふんどし野郎とあだ名をつけた)は政治家としては間違ってはいない気もするし、井上が若き老中首座を鼻息荒く好演しているので、どうしても憎めない(個人的に)。自分の政を揶揄した黄表紙を絶版にする器の小ささといい、一橋治済(生田斗真)にしれっといびられるときの負けん気といい、布団部屋で布団に顔をうずめて泣き叫ぶ可愛らしさといい、ちょっと捨て置けないキャラである。

ドラマとして面白いのは越中守の政に対して、蔦重は抗う気まんまんなのに対して、賢い妻・ていが意外とはじめから賛同をしているところだ。質実剛健なていは、越中守のモットーに共感している。性分が近いこともあるが、春町のような悲劇を繰り返さない配慮でもある。夫唱婦随ではない点、さてどうなっていくことやら。

「冷酷無比な腹黒策士」と「なごみ&脱力系」、スパイス&ハーブ

null蔦重の拠点は吉原から日本橋へ、徳川家は十代将軍家治(眞島秀和)から十一代将軍家斉(城桧吏)へ。時が進むにつれ、主要人物がどんどん代わっていく中、変わらないキャラをふたり、紹介しておきたい。

ひとりは、いちいちやることなすこと憎たらしいったらありゃしない治済である。陰で卑劣きわまりない謀略を指示しているが、人形で優雅に遊んだり、のんきに饅頭頬張ったり、貢物の豪華絢爛な衣装にほくそえんだり。斗真の「何食わぬ顔」がこんなにも腹立たしくて恐ろしいとは! 息子を将軍家跡継ぎにまんまと据えて政を操る、その策士っぷり。彼は『べらぼう』における最凶のヒールであり、物語の裏で糸をひくフィクサーであり、その存在は激辛なスパイスである。

もうひとりは、癒しの存在。もう最初っからのほほんとしていて、流行りものが大好きでとびつく割に飽きっぽい。オシャレなんだかとんちきなんだかわからないが、嫌味も悪気もない。われらがジロベーこと蔦屋次郎兵衛である。演じるのは中村蒼。義理の弟である蔦重がこれだけ立身出世しているのに、嫉妬のシの字もなく、ほどほどに遊んで、控えめに働く。でも、空気が凍ったときに次郎兵衛ののほほん砲が発射されると、なんだかなごむ。噂話をもってはくるが、微妙にズレていたり、見当違いだったりもして。それでも憎めないヤツである。その存在は『べらぼう』における癒しのハーブ、といったところか。

物語の端っこでスパイスもハーブも効いているし、主菜の蔦重が人たらしの才を発揮しながら、個性豊かな戯作者や絵師、狂言師たちと「江戸の文化鍋」を煮込んでいく。この鍋は、今まで食べたことがないような味わいであり、その風味も週替わりでどんどん変化していくような感じだ。残り3カ月、〆は雑炊でもうどんでもいい、最後の1滴まで飲み干したい。

『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』

NHK 毎週日曜夜20時00分~

脚本: 森下佳子 音楽:ジョン・グラム 制作統括:藤並英樹、石村将太 演出:大原 拓、深川貴志、小谷高義、新田真三、大嶋慧介 プロデューサー:松田恭典、藤原敬久、積田有希

出演:横浜流星、染谷将太、橋本愛、井上祐貴、生田斗真、里見浩太朗、古川雄大、岡山天音、尾美としのり、中村 蒼ほか 語り:綾瀬はるか

イラストレーター、コラムニスト。1972年生まれ。B型。千葉県船橋市出身。

法政大学法学部政治学科卒業。編集プロダクションで健康雑誌、美容雑誌の編集を経て、

2001年よりフリーランスに。テレビドラマ評を中心に、『週刊新潮』『東京新聞』で連載中。

『週刊女性PRIME』、『プレジデントオンライン』などに不定期寄稿。

ドキュメンタリー番組『ドキュメント72時間』(NHK)の「読む72時間」(Twitter)、「聴く72時間」(Spotify)を担当。『週刊フジテレビ批評』(フジ)コメンテーターも務める。

著書『産まないことは「逃げ」ですか?』『くさらないイケメン図鑑』『親の介護をしないとダメですか?』など。