お弁当にあるとじんわりうれしい「おいなりさん」

nullしっとりジューシーなおいなりさんは子どもから大人まで人気の一品。今の時期だと、行楽弁当や運動会のお弁当にもぴったりです。

油揚げの油抜きから味付けまでホットクックにおまかせで作れます。手作りのおいなりさんのおいしさは格別なので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

2~3人家族にぴったりの1.6Lタイプを使用

我が家は3人家族なので、扱いやすい2~4人用、1.6Lタイプのホットクックを使用しています。炊飯器と同じくらいの大きさなのでそれほど場所も取りません。

こちらは2025年5月現在の最新モデルですが、以下のレシピは旧モデルでも作ることができます。

しっとりジューシー!基本のおいなりさん

null【材料】(10個分)

・油揚げ 5枚

<調味料>

・出汁 300ml

・砂糖 大さじ4

・醤油 大さじ2

・みりん 大さじ2

【作り方】

(1)最初に油揚げの下処理をします。油揚げをまな板に置き、菜箸で押さえつけるようにしながら転がします。こうすることで中が開きやすくなります。残りの油揚げも同様にします。

(2)(1)の油揚げを半分に切り、丁寧に中を開いて袋状にします。

(3)油揚げに味が染み込みやすいように「油抜き」をします。ホットクックの内鍋に水を入れて(目安としては炊飯の目盛2あたりまで)、ホットクック本体にセットします。

●ポイント:油揚げを熱湯でしっかりと煮ることで余分な油が落ち、調味料がよく染み込みます。時間がない場合は、油揚げをザルに並べて熱湯を回しかける方法で油抜きをしてもOKです。

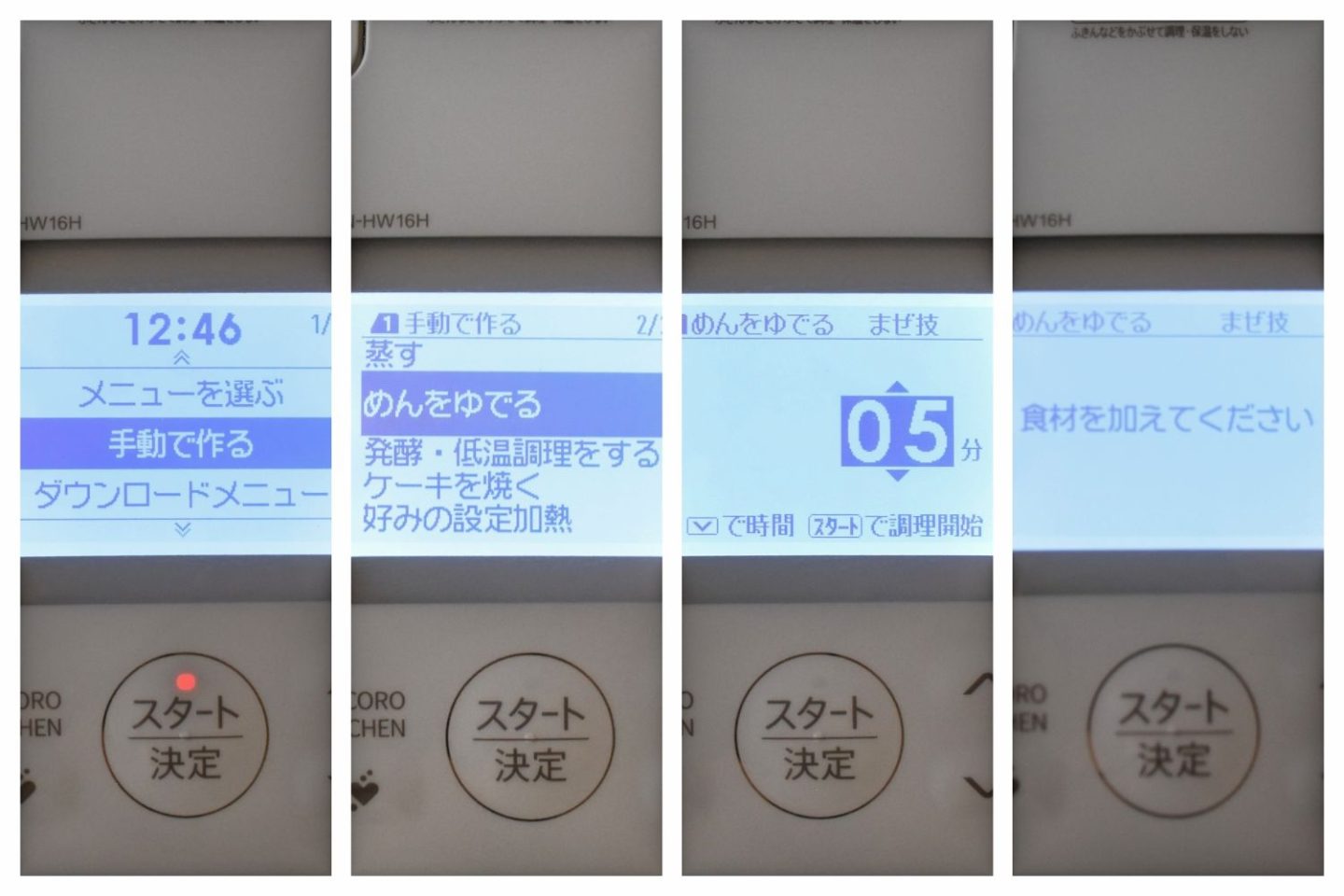

(4)まぜ技ユニットを装着し、「手動で作る」→「めんをゆでる」→「5分」を選んでスタートボタンを押します。お湯が沸いたら「食材を加えてください」というお知らせが鳴ります。

(5)蓋を開け、油揚げを入れます。蓋を閉めて再度スタートボタンを押します。

●ポイント:やけどに気を付けて入れてください。

(6)加熱終了直後がこちらです。やけどに気を付けてザルにあげます。

(7)粗熱が取れたらキッチンペーパーなどで押さえて水気を拭きとります。

(8)ホットクックの内鍋をさっと洗い、(7)の油揚げを入れて<調味料>を加えます。

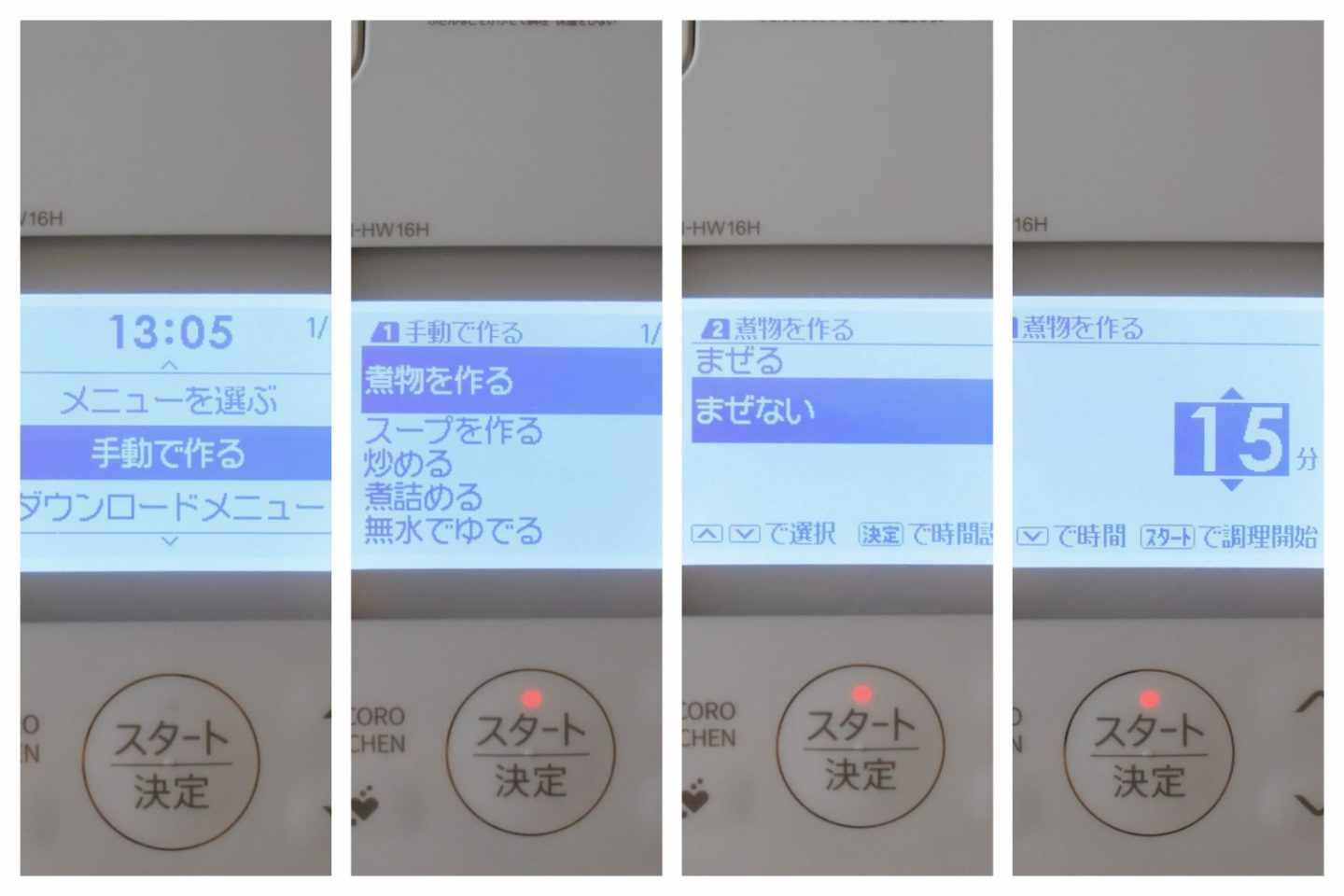

(9)ホットクック本体にセットして、「手動で作る」→「煮物を作る」→「まぜない」→「15分」をセットしてスタートボタンを押します。

●ポイント:ここではまぜ技ユニットは使用しません。

(10)加熱終了直後がこちらです。本体から内鍋を取り出し、自然に冷まして味を染み込ませます。

(11)油揚げを冷ましている間に酢飯を作ります。温かいご飯500gに酢大さじ2と1/2、砂糖大さじ2、塩小さじ1を加えます。

(12)しゃもじで切るようにして混ぜ、うちわなどであおいで冷まします。

(13)酢飯を10等分(1個あたり約50g)にして軽く丸めます。(12)の油揚げの汁気を軽く絞り、酢飯を詰めます。油揚げの両端を中央に折り、余った両端も折って口を閉じ、形を整えます。残りも同様にします。

器に盛り付けたら完成です。お好みでしょうがの甘酢漬けや紅ショウガなどを添えてください。

娘はおいなりさんが大好きなので、山盛りのおいなりさんを見て大喜び! おやつ代わりにぺろっとひとつ食べていました。夕飯に家族で食べた時には、味がなじんでよりおいしく感じました。

一度に食べきれない場合は、ひとつずつラップに包んで冷凍保存し、食べる際に電子レンジで加熱するのがおすすめです。

今回はホットクックの「麺を茹でる」機能を利用して油抜きしました。基本メニューもアイディア次第で色々活用できますね。

その後の煮含める工程も、落とし蓋をしなくても油揚げにしっかり味が染み込みますし、ふきこぼれる心配もなく、ふっくらおいしく仕上がります。ぜひ手作りのおいなりさんのおいしさを味わってみてくださいね。