陥りがちな「食費の削りすぎ」…注意すべき理由は

null

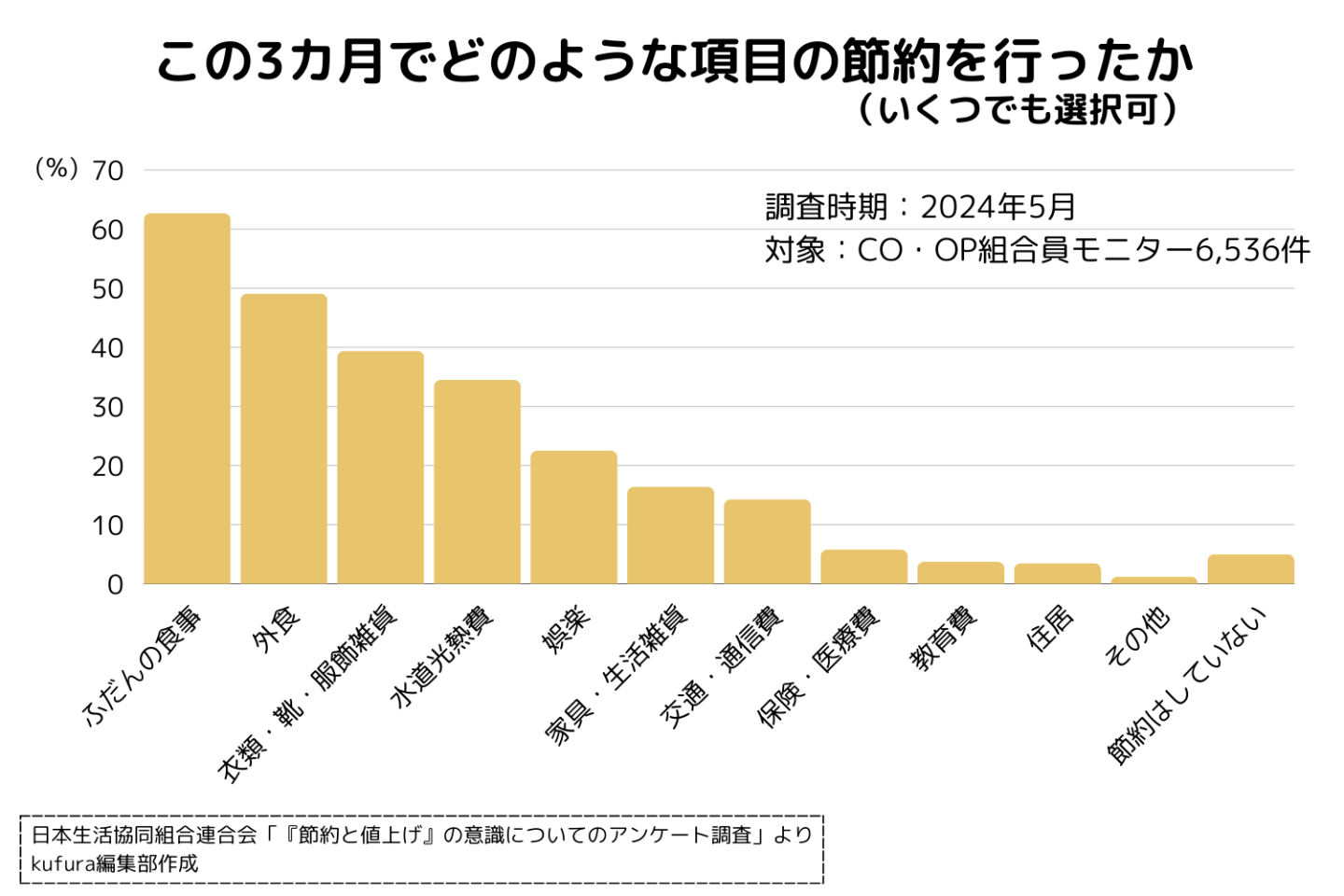

―日本生活協同組合連合会(CO・OP)が2024年5月に行った「『節約と値上げ』の意識についてのアンケート調査」(対象:組合員モニター6,536件)によれば、回答者のうち「日ごろから節約を意識している」という人が93.9%と大半でした。

なかでも「節約に取り組んだ費目」として、最も多くの回答が集まっていたのが「ふだんの食事」。食費は、節約の対象になりやすいようです。

大藪千穂教授(以下、大藪先生):人間は、生きていくために「食べること」を欠かすことはできません。私個人の考えとしては、「食費を削る」のは生きていくために必要なものを削ることにつながるので、朝食・昼食・夕食にかける費用を「真っ先に」削って欲しくはないな、と思います。

―節約ニーズの高まりからか、物価高騰後も例えば「4人家族で1カ月の食費が3万円以内」といった、再現の難しい節約術がメディアで数多く取り上げられています。

大藪先生:4人家族のうち2人が子どもだとしても、家族で1カ月の食費が3万円というのは、ちょっと少なすぎると思います。

私は、岐阜にある国立の大学で講義を受け持っています。その一環で、学生が「自分の月の食費を調べる」という内容がありますが、そこで集まったデータを見ると、1人暮らしの学生が食費を切り詰めてようやく月2万円ほど。

今の学生は本当に節約していますよ。限られた仕送りと奨学金とバイト代でなんとか暮らしている学生も少なくありません。それでも月2万円を切ることはほとんどないんです。

―食費節約の成功事例を見ると「自分も同じようにやらなくちゃ」と気負ってしまう人がいるかもしれません。

大藪先生:統計調査の食費の平均は、調査対象者の住む場所、家族構成、年齢によって異なります。各世帯の食費の内訳は、いろんなケースが想定されます。

例えば、

・米や野菜を親族からもらっている世帯

・外食することが多い家族がいる世帯

・酒類や茶類などの嗜好品を消費しない世帯

・夫婦ともにお酒が好きな世帯

・物価が安い地域に住んでいる世帯

……などなど。もし、メディアで食費がとても安くすんでいる人が紹介されていたとします。それはあくまで「その人が、“そういう生活”をしている」からであり、仮に献立を同じにしても、同じ金額になるとは限りません。

「なんでもかんでも節約する」のはNG!

null―節約のために「真っ先に」日常の食事にかける費用を削るのは避けたいとのことですが、食生活も含めた生活費の増加を抑えるにはどうしたらいいでしょうか。

大藪先生:食費を削る前に、まず、固定費、月ごとに定額で払っている費用、契約中のサブスクリプションなどをいったん調べてみると、生活費節約の糸口が見つかることがあります。

昨今では、現金、クレジットカード、キャッシュレス決済など、支払い方法が増え、支出額を管理するのが以前より難しくなっています。それでも、支出の管理はとても大切です。

1カ月だけでもいいので、家計簿やアプリなどを活用して月の支出額を記録して「全体像を見る」と、食費以外に減らせる費用が見つかるのではないかと思います。

食費については、計画的な買い物をし、外食を減らして自炊中心にするのが費用を抑える基本です。

私は仕事で何度か人の買い物に同行したことがありますが、自分では節約しているつもりでも、見直してみると余計な出費があることも。使いきれないような大容量の食材を買ったり、高価な調味料をそろえたり、食費を削った分のお金を高価な健康食品などに使っている場合もあります。

人によって、何が大事かという価値観にも違いがあるでしょう。なんでもかんでも削るのではなく「なくても困らないもの」を削るのが節約のポイントです。

「食」を巡る環境の変化。どう対応する?

null

リアルな実例を交えながら、学生たちに「生活していく上で欠かせない考え方」を教えている大藪先生。

―昨今、特定の食材の値段が上がったり、入手しにくくなったりと、食卓を巡る状況が急激に変わっています。変化に振り回されてしまいそうですが、どのような心構えでいたらいいでしょうか。

大藪先生:「食」の領域には、変化の波が訪れることが多くあります。気候変動や戦争といった要因で穀物の値段が上がったり、農業・漁業・酪農が打撃を受けて食卓に大きな影響が出たりすることもあるでしょう。

そういうときには、「これまでと同じ」に固執せずに、材料やレシピといった固定概念をはずしてみることも大切です。

ここ最近、キャベツが一段と高くなったことが話題になっていますよね。

例として、キャベツをたくさん使うお好み焼きを作ると仮定します。「キャベツが高いから、我慢して、食べる量を減らそう」ではなく、「今日はもやしとレタスが安いから、キャベツの代わりにお好み焼きに入れてみよう」というように、別のアレンジ方法を検討します。

豚肉を入れる場合、豚バラ肉よりも豚のこま切れ肉を使ったほうが安くすむかもしれません。

旬を迎えた食材の値段は下がる傾向があるので、そうした食材も積極的に使います。「絶対に“このやり方” “この食材”でなければいけない」という考えを解きほぐして、別の方法を考案して試してみることも、節約のアプローチの1つです。

―物価高だからこそ柔軟に、新しいチャレンジをいとわない姿勢が大事なんですね。

とはいえ、ストイックになりすぎて「絶対に工夫しなくちゃいけない」と根を詰めすぎると、それもちょっとしんどいですよね。無理せずに続けられるやり方を探るのも、とても大切なことです。

常に栄養満点の食生活でなくても、「ジャンクフードを食べた次の日は、野菜が多めの食事を自炊する」というふうにして、バランスを取りながらでいいと思うんです。「自分のからだは、自分の食べたものでできている」と考えながら、前向きに取り組めるといいですね。

―暮らしに疲れてしまわないように、持続可能な方法が見つけられたら、と思います。

大藪先生:食費に関しては、他の家庭と同じ金額であることや、統計の平均額を意識しすぎずに、「食生活において、自分が何を大事にしているか」を見定めるようにしましょう。

朝は簡単にして夜はゆっくり食べたい、夫婦でお酒を飲みながら食事を楽しみたい、子どもの成長期をしっかりサポートしたいなど、その都度優先順位を見極めることが大切です。

そして、私個人の考えとしては、生活費の中の食費の優先順位はなるべく下げてほしくないと思っています。

子どもと「一緒に」考えたい生活費

null―大藪先生は、大学で家計についての講義を担当されています。『kufura』の読者は育児中の方が多いのですが、子どもと一緒にできる節約の取り組みはありますか?

大藪先生:子どもがある程度の年齢になったら買い物に行ってもらって、相場を知り、調理・片付け・食器洗いまで参加してもらう。そうしたことが家計教育の土台になると思います。

学生たちに家計簿をつけてもらうと、「料理の仕方や食材の使い方をよく知らないから、無駄が出てお金がかかっていた」「自分で作ってみたら安くすんだ」といった様々な気づきがあり、それを実生活に活かしていく学生も多くいます。

―昨今、子どもに向けたお金にまつわる教育の中では、投資の注目度がにわかにあがっていますが、まず土台は「生活」なんですね。

大藪先生:毎月どれくらいのお金を食費に使えるのか、生活費はどれだけかかっているのか……。お子さんと一緒にお金について話したり、節約アイディアを考えたりする機会を持てるといいですね。投資は、暮らしや家計・経済のことを知ってから実践する「応用編」です。

現在多くの家庭で大なり小なり、節約を意識していると思います。でも、親御さんばかりが頑張って生活費を減らそうとするのではなく、親子で家計に向き合う機会を持って欲しいと思います。

【参考】

日本生活協同組合連合会「『節約と値上げ』の意識についてのアンケート調査」 https://jccu.coop/info/up_item/release_20240725_01_01.pdf 最終参照日:2024/12/05

【取材協力】

大藪 千穂(おおやぶ ちほ)

岐阜大学教育学部教授、副学長。兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科教授を兼任。

京都市生まれ。京都ノートルダム女子大学文学部卒業。大阪市立大学生活科学大学院博士課程単位取得修了(学術博士)。専門は生活経済学(家計分析、消費者教育)、環境とライフスタイル論(アーミッシュ研究)。

自治体HP、プレスリリース、コラム、広告制作な