めんつゆに「酢」をひとさじ!

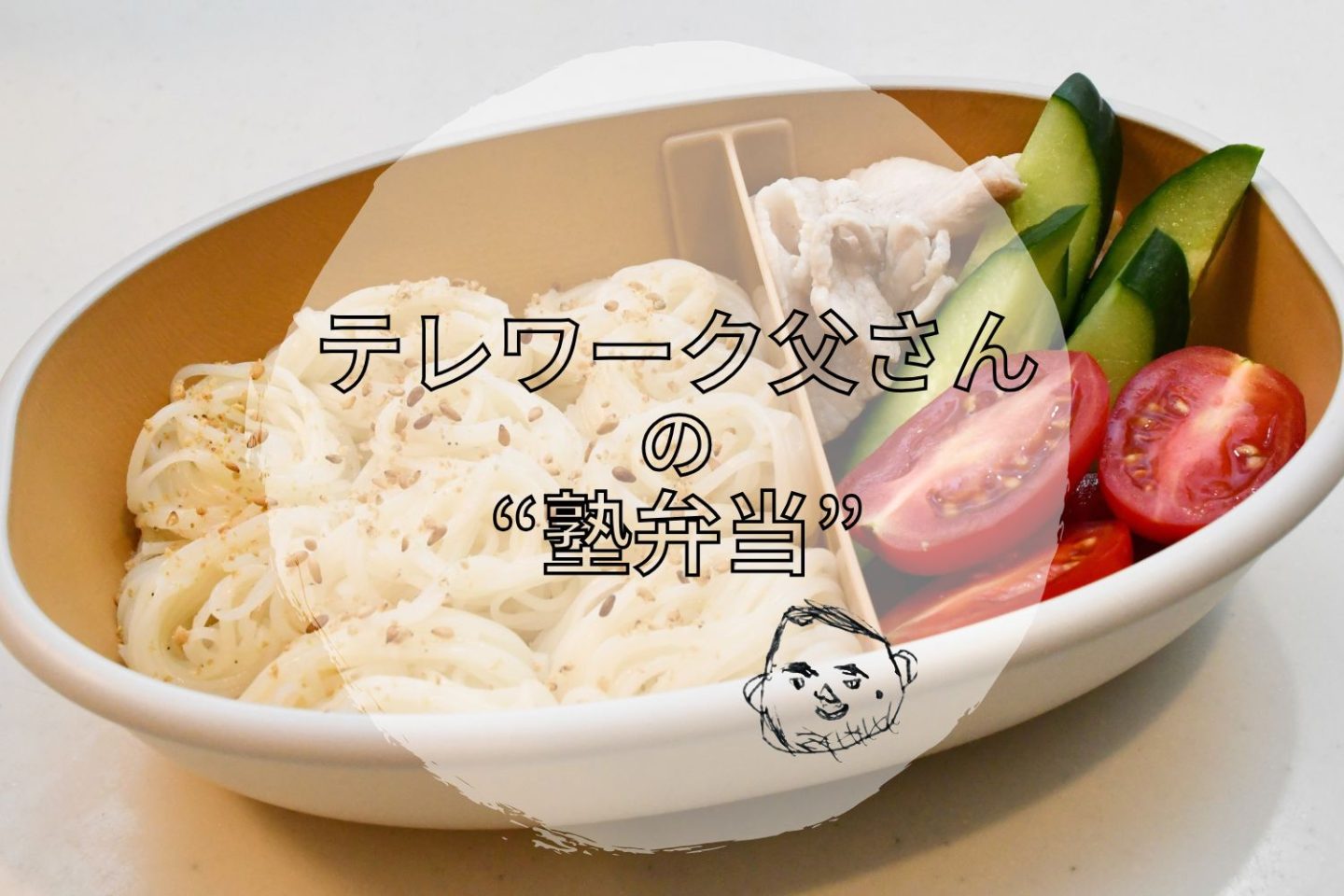

null今回の「そうめん弁当」は、スープジャーに冷たいめんつゆを入れ、茹でたそうめんや具材を入れながら食べるスタイル。

いつものめんつゆに酢を少し入れる……この小さな工夫で、味がキリッとまとまり、そうめんやトマト・キュウリなどの甘みがふっと立つのが魅力です。冷たくしても味がぼやけにくいので、お弁当向き。

タンパク源には豚しゃぶ用の薄切り肉を採用。さっと茹でて氷で締め、ごま油+塩で下味をつけると、時間がたってもパサつかず、つゆに負けないコクが出ます。

暑い日ほど、さっぱり・つるんと食べられて、栄養もほどよく摂れるのが理想。ひとさじの酸味で、夏のそうめんを“飽きない一品”にしてみてください。

【材料】(2人分)

キュウリ・・・1/2本(半月切り or イチョウ切り)

ミニトマト・・・4〜6個(半分に)

豚肩ロース薄切り・・・80g(食べやすい大きさに)

そうめん・・・100g(お子様の食べる量にあわせて)

めんつゆ・・・200ml(少し濃い目に。三杯濃縮ならつゆ大さじ5に水130ml)

酢・・・小さじ2

ごま・・・ひとつまみ

ごま油・・・小さじ1/2

【作り方】

(1)スープジャーに氷水をいれて「予冷」する

スープジャーを冷やすため、氷水を8分目までいれて保冷します。また、茹でたお肉を冷やす為に、ボウルにも氷水を用意します。

(2)水を入れた鍋を火にかけ、沸騰するまでの間に具材を準備

キュウリ

• 斜めに5mm程度で切り、さらに半分にカットして半月形に。

• キュウリをスープに直接入れると食感が落ちやすいので、麺と一緒にお弁当箱に入れ、食べる直前に投入するようにします。

ミニトマト

• よく洗ってからへたを取り、半分に切ります(先にへたをとると中に水が入り傷みやすい)。

めんつゆ

• めんつゆは、いつもより「少し濃い目」に味を調整し、少量の氷と分量のお酢を入れます。

(3)お湯が沸騰したら、肩ロースを茹でる

鍋の湯が沸騰したら、肩ロースの薄切りを茹でる。肉の色が変わり火が通ったら氷水に取り、一気に冷やします。

(4) 同じ鍋で、麺を茹でる

肉を取り出したら、1度お湯をしっかり沸騰させます。沸騰させるとアクや油が鍋肌に寄りますので、それを軽く取り除いたら、そうめんを規定時間で茹でます。

肉を茹でたお鍋でそのまま麺を茹でることで、時短になるし、洗い物を減らしています(しっかり沸騰させるので衛生的には問題ありませんが、気になる方は別湯ででももちろんOKです)。

(5)お肉に下味をつける

麺を茹でているあいだに、お肉に下味をつけます。

茹でたお肉を氷水から取り出したら、キッチンペーパーでしっかり水気を拭き取り、少量のごま油と塩で味を付けます。

豚肩ロースのしゃぶしゃぶは脂の旨みがありますが、茹でただけだとどうしても「淡泊」で水っぽい印象になりがちで、めんつゆだけでは味が足りないので、しっかり下味をつけてあげます。

ごま油を使うことで時間がたってもお肉の風味が落ちにくく、脂のコクでめんつゆとも相性良しで、美味しく仕上がります。

(6)麺が茹であがったら流水でしっかり洗い、氷水でしめる

茹であがったそうめんは流水でぬめりをしっかり取り、氷水につけてしめます。

十分にそうめんが冷えたらザルにとり、水気をしっかり絞る。フォークを使って、めんを少量ずつクルクルとまとめ、お弁当箱に並べていきます。スパゲティーを食べるときの要領です。麺を並べ終わったら、ごまをふりかけて風味をプラス。

残りの具材をお弁当箱に詰め終わったら、スープジャーの氷水を捨て、先ほど作っためんつゆを入れて完成です。保冷バックに保冷剤をお忘れ無く。

スープジャーに入れた冷えためんつゆに、そうめんと具を落として、ほぐしながら頂きます。

【ポイントとコツ】

• 具材はお子様のお好みでOKです。食べる直前までつゆとは合わせないので、汁気のでないものが理想。ハムや錦糸卵などはスープジャーの側面に張り付きやすいので、大ぶりにカットすると食べやすいです。卵を使う際は、我が家では「卵焼き」にしています。

• 夏はオクラや茄子なども美味しいので具材におすすめ。オクラは茹でて、茄子は多めの油で柔らかく炒めます。

• めんつゆではなく、ごまダレつけ麺にしたり、冷やし中華のスープを使っても美味しくいただけます。色々と工夫をしてみてください!

• 豚肉は、冷やしても脂がしつこくない「肩ロース」を使っていますが、お好みでバラ肉でも。国産ブランド豚のバラ肉を使うと、冷えたままでもしっかり甘味が出ます。

• 鶏肉の場合、胸肉やささみ肉も美味しく出来ますが、下準備が必要だったり、茹で時間も長くなりますので、時間のないときは豚肉が便利です。

• 牛肉も、しゃぶしゃぶ用の薄切り肉でしたら美味しく作れます。牛肉を使う場合はめんつゆに入れる酢を少し多めにすると、独特の臭みが軽減され、めんの邪魔をしません。また、牛は茹で汁に沢山の灰汁が出るので、麺とは別鍋で調理してください。

次女(小4)は猛暑で「家こもり」問題

null夏休みに入ったのに、夏期講習に特別講習、仕上げの模試……となかなか「本当のお休みが来ない」とぼやいていた次女(小4)。とはいえ小4の講習はまだ本格稼働ではなく、8月に入って早々に完全フリーになってしまいました。

ところが、時間があり過ぎると今度は持て余すのが小学生あるある。自分も昔、終わりの見えない夏の午後をだらだら過ごしたなあ、と苦笑いです。

さらに、今の子どもたちは連日の猛暑というハンデ付き。公園は危険な暑さで足が向きづらく、市民プールも「水温が高すぎて本日クローズ」が珍しくありません。外遊びのハードル、なかなか高いですよね。

外出はどうしても車移動になります。出るなら「屋内で長居できる場所」を目的地にするのがわが家の基本です。たとえば、普段は行かない棚をぶらぶらできる大型書店(理工や手芸コーナーは宝の山)。あるいは、夏の美術館の子ども向け特別展へふらっと。涼しく、座れて、学びの発火点がそこかしこにある場所は、猛暑日の味方です。

平日の昼間はこちらも仕事があるので、相手をできない時間帯は「おばあちゃん宅シフト」。隣に住む祖母の家で編み物を教わったり、逆に子どもたちがおすすめの YouTube チャンネルを一緒に見たり。世代間で「教える/教わる」を行き来する時間が、良い気分転換になっています。

この夏はとにかくインドアを前向きに楽しむ作戦。合言葉は「涼しく・誰かと・ちょっと新しいこと」。大げさなイベントにしなくても、短時間の小さな体験を積むだけで、日々の満足度はけっこう上がります。

本当のオフは、案外「やることを減らす」より「やることを細かく軽く刻む」ほうが機能するのかもしれません。みなさんの「猛暑の家こもり術」、どんなワザがありますか?

IT関連の企業に勤めたり、個人事業を営んだりしているアラフィフです。妻と娘二人の四人で、東京のちょっと郊外にある府中市に在住。読書とお酒が大好きで、自室の大半は本とワインに占領されており、仕事はその隙間でしています。娘が二人とも中学受験をする事になり、妻と一緒に右往左往しています。

読書ブログをのんびり更新しています: https://note.com/semimaru/