「そら豆」が春を運んできてくれた

null毎年お取り寄せさせてもらっている、鹿児島県は指宿のそら豆。

いつもは2月に入るとそら豆のお便りが届くのに、今年はなかなか連絡がこなかった。収穫量が減ったのかな、寒かったしな、と半ばあきらめていたところ、4月に入ってから届いた。

生産者の方曰く、2月に季節外れの雪に見舞われ大きなダメージがあったそう。鹿児島は、例年だと2月はもう春のはずなのに。

お天道様の下で育つ農作物だもの、天候の影響があって当然。収穫時期も品質も大きさも味わいも、毎年同じというわけにはいかない。育てるものは違えど、同じ生産者だもの、とてもよく理解できる。

だからこそこうして我が家にやってきたそら豆、本当に有難い気持ちになる。今年も美味しくいただこう。

今年は絶対に作ろうと決めていた、そら豆と桜海老の炊き込みご飯。まさに春らしい味わい、そして彩り。

作り方はいたってシンプル。

といだお米に塩少々を混ぜてから桜海老を適量、そして昆布をのせる。最後にそら豆、なんだけれど、このそら豆の下処理が私にとっては一番ハードルが高い。

サヤから実を取り出すだけでも、ゴミとなってしまうサヤがかさ高い。薄皮を1つ1つ実から剥く作業も手間だ。茹でてから剥く方が、するっと簡単。

でも今回はそら豆ごと炊き込みたかったので、生の状態で薄皮を剥いた。

あとは炊くだけ。

炊き上がりのそら豆の色合いを気にする場合は、そら豆を別に茹でておいて、蒸らす段階で加えてもいい。

けれども、茹でたお鍋を洗うのも面倒だし、家で食べるだけなら色は気にならない。何より一緒に炊いた方が、そら豆の薫りがご飯全体にいきわたって美味しい。

だから私は全て一緒に炊いてしまう。

昆布を取り除く時に、できるだけそら豆もさっとよけておく。それから天地がえし。

残っていたそら豆がつぶれてしまうのも、ご飯に混ぜ合わさっていい。

お茶碗によそい、よけておいたそら豆をのせる。ホックホクのそら豆と、桜海老のアクセントが最高にいい組み合わせ。

週末のお昼ごはん、家にいた娘(高2)も一緒にいただきます!

昔はそら豆が苦手だった娘も、うん、これなら食べられるとおかわりをしていた。炊きたてだもの、間違いないよね。

もう一品は春巻きに。

海老は海老でも、今回はサラダ用にもなる海老と合わせて。

端っこをくるっとねじるだけの、簡単な春巻き。揚げ焼きでもいいだろう、けど、たっぷりの油を使って高温でサッと揚げる。

海老は生でも食べられるし、そら豆も食感が少し残っている程度がいい。

端っこがカリッと揚がって最高。奥の小さいのは、薄皮を剥かずにそら豆だけを包んだ。どちらも塩胡椒だけで、そら豆そのものの味わいを十分に楽しめる。

今年も我が家に春を運んでくれたそら豆、ご馳走様でした!

田植えに向けての準備で大忙し

null

さて農作業の方は。

トラクターを使っての田んぼ準備、そして育苗(いくびょう=苗を育てる)作業で目が回る忙しさだ。5月の田植えに向けて、1日たりとも休みがない。

育苗の方はもう、かなり工程が進んでいる。3月下旬からこうして、ネットに小分けにした種籾(たねもみ=稲の種)を水につけて、発芽を促す準備をしていた。

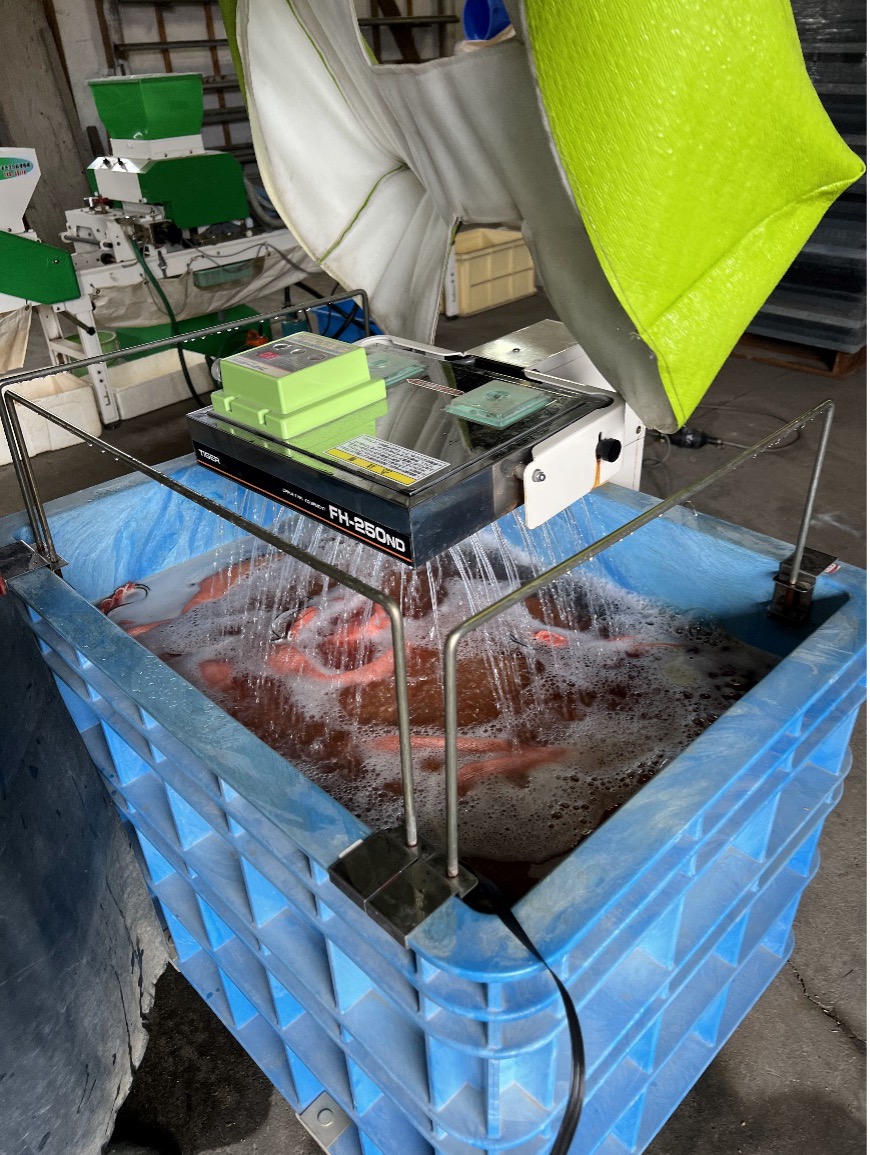

毎日水を替える事1週間ほど。今度は、循環する事で水温を一定に保つ機械を使って温水につける。温水に長く種籾を浸すと発芽してしまうし、短すぎると何の変化もない。

こまめにチェックして、ぷっくり膨らんで少しだけ芽が出た状態に整える。

次に、洗濯機の脱水機能で水を切り、さらに扇風機で風を当てて、しっかりと乾かす。

そうしてようやく播種(はしゅ=種まき)の日を迎える事ができた。

ここまでの道のりも長く、ここからの道のりも長いのだが、育苗という作業の1つのハイライトは間違いなくこの、播種だ。

大がかりな装置と広い場所、そして人手も必要な作業。

今年も娘がお手伝いしてくれて、大助かり。手に持っているプラスチックの長方形の箱を、播種機に置いていく係を担当。

ベルトコンベアを流れる苗箱に、自動的に土→種→水→土を箱1枚1枚に機械がセットしてくれる、という仕組みだ。娘はお小遣いが目当てだけれど、米作りという家業を自然に受け入れ手伝ってくれている。本当にありがとう!

さて育苗はこの後、ビニールハウスに舞台を移す事になる。

水やりと温度管理をして、田植えに向けて青々とした苗に育てていきます!

愛知県生まれ、千葉(スイカの名産地・富里)育ち。大学卒業後カナダへ。バンクーバー、カムループス、バンフと移り住み、10年間現地の旅行会社で働く。カナダの永住権を取得したにも係わらず、見ず知らずの富山県黒部市で農家に転身。米作りをしながら、旦那とココ(娘)と3人で日々の暮らしを楽しんでいます。黒部の専業米農家『濱田ファーム』はこちら。