若年層の「はずせない」「失敗できない」不安の背景

null

尾林先生が医療監修を担当した『群青のカルテ』(第1巻)

―『群青のカルテ』の1巻では、主人公の娘(高校生)が親に言えない生きづらさを感じていたのではないか、という疑いが浮上します。世代でくくるのは難しいと思いますが、子育て中の世代の若い頃と、現在の若年層には、どんな違いがあると思いますか?

尾林先生:僕は、精神科医として青年期以降(高校生、大学生、新卒社員)の悩みを聞くことがあります。

どの時代においても、若年層は上の世代から“今の若者は……”と言われるものかもしれませんが、今の10代後半~20代前半の子たちは「はずせない」「うまくやらなければならない」という感覚が一昔前よりもより強くなっているように感じます。

調べれば実社会の“真実みたいなもの”は簡単に手に入りますし、学校や塾の問いにはたいてい答えがある。それでなんだかわかったような“つもり”になれてしまうんです。

でも、いざ実社会に出ると、人間関係や仕事内容の“あいまいさ”はどんどん増して、明確な答えのないことばかりです。

情報収集能力や問題を解く自信があっても、問いの立て方がわからない。答えにたどりつかない。

本来は間違ったり、はずしたりしながら経験値を増やしていくものですが、「はずせない」という思いが先立ち、現実に幻滅してしまう子もいます。

―目標を「はずさない」ことについて、早い段階で子どもに意識させる風潮もあります。

尾林:社会では、目標をたてたら、そこに向けて“うまくいく”“成功する”“達成する”ために、がんばることが求められます。一方、世の中にうまくいく確率を高める近道やノウハウがあふれてくると「はずせない」という強迫観念はより大きくなっていくことは否めません。

「意味のあること」「目的のあること」ばかりではなく「無意味なこと」も大切に

null

―『kufura』では、継続的に育児中の親の声を収集しているのですが、育児の領域においても「はずせない」「失敗できない」という不安がたちこめているように感じています。子どもの自主性を尊重したいと感じながら「有意義なことをさせなければならない」という焦りに駆られる親の声も聞かれます。

尾林先生:「自主性を尊重する」という言葉が、よく聞かれます。いいことのように聞こえますが、人を育てることにおいては“自主性の尊重”に振り切りすぎてもよくないと思うんです。というのも、子どもは「君はどうしたい?」「どうありたい?」と問われても、考える材料がなければ、かきまわす(熟考する)ことなんてできないからです。

“自主性”が成立するためには、自分の中に“材料”がたくさん用意されていなければならない。その際、意味のある経験だけをきれいに並べておくのではなく、一見、無意味な体験が雑然と混ざっていることも大切だと思います。

雑多な経験をたくさんストックして、“あのときのあれ”と“これ”を組み合わせて「こうありたい」「こうしたい」が出てくるものだと思うんです。過去に何気なく見たこと・聞いたことが、後の人生でじわじわと響いてくることもあるでしょう。

―子どもの頃の体験がいつどこでつながってくるかわからないものなんですね。とはいえ、子ども時代に有意義なことをたくさんさせて、効率よく努力して結果を出す“成功例”みたいなものが世にたくさんあふれており、“うちの正解”が見えにくくなっています。

尾林先生:がんばって挑戦して、もしうまくいったら「よかった」となるかもしれないけれど、世の中のことってうまくいくことのほうが少ないですよね。だから「目標をたてて、それを目指したい」というモチベーションで突き進んで、その結果、「違う」と思ったら親も子も「やっぱり違ったね」でいいと思うんです。

目標をたてた。でも、うまくいかなかった。自分はダメだ……じゃないないんです。

そもそも、うまくいったのか、そうじゃなかったのか、その場ですぐに二分することなんてできません。

うまくいったから勝ち、うまくいかなかったから負けという二項対立でもありません。

人生は挑戦の連続ですから、うまくいったら自信になるし、うまくいかなかったら工夫をする。得るものはどちらからもあります。エネルギーと時間をかけて取り組んだプロセスとそこから得られたもの全てに価値があります。これは僕だけの考えではなくて、先人にも表現を変えて、同じことを言っている人がたくさんいますよね。

―先生の経歴を拝見しましたが(編集部注:尾林先生は、会社員を5年間経験してから医大に学士編入してから医師になりました)なんだか説得力がすごいです。

尾林先生:経歴からいろいろ想像されるのですが、僕はその時々の気持ちに流れ流されてきて今にたどりついた感じです。世間から無駄だと思われるような時間をたくさん過ごしてきました。「回り道しても大丈夫だよ」と人に言うために、回り道したわけではないんですけどね(笑)。

子どもの話を聞くときに「いいアドバイスをする」より大切なこと

null

『群青のカルテ』より

―『群青のカルテ』では、主人公が高校生の娘の声に耳を傾けてこなかったのではないか、とあれこれ振り返る場面がありました。 “親と子”という関係だからこそ、ちゃんと話を聞いてあげられなかったり、つい命令口調になったりという悩みを抱えている親御さんもいると思います。

尾林先生:親として子どもの話を聞く立場になると「傾聴スキルを駆使しなくちゃ」「子どもためになることを言わなきゃ」と気負ってしまうことがあるかもしれません。でも、子どもが親に求めていることは、その時々で違うと思います。ただ純粋に聞いてほしい、答えがほしい、手本を示してほしい、自分の考えを「そうだね」って追認してほしい……などなど。

常に正解を出してあげなければいけないと思ってしまうと親も子も息苦しいし、逆に「あなたが自由に決めなさい」と言っても、社会に決めた枠組みを意識して自力で意思決定をするのは難しいかもしれない。細かく教えすぎても煙たがられるかもしれない。そのさじ加減は、試行錯誤でいいと思うんです。

もし、そのさじ加減を「はずした」と感じても、軌道修正しながらやっていけばいいんだと思います。親だから、うまくできるなんて、そんなことはありません。

だから、子どもが何かを話してきたとき、方向性や答えのようなものを示してほしいのか、「自分はこうするよ」と言いに来たのかなど、子どもの意図の大きな見極めをできていればいいのだと思います。

―子どもとの接し方で失敗した、いいことを言えなかったと思い悩む日があっても、その後も続く日常の中で少しずつ軌道修正していけばいいんですね。そう思えていたら、親の気持ちが少し軽くなりそうです。本日はありがとうございました。

【取材協力】

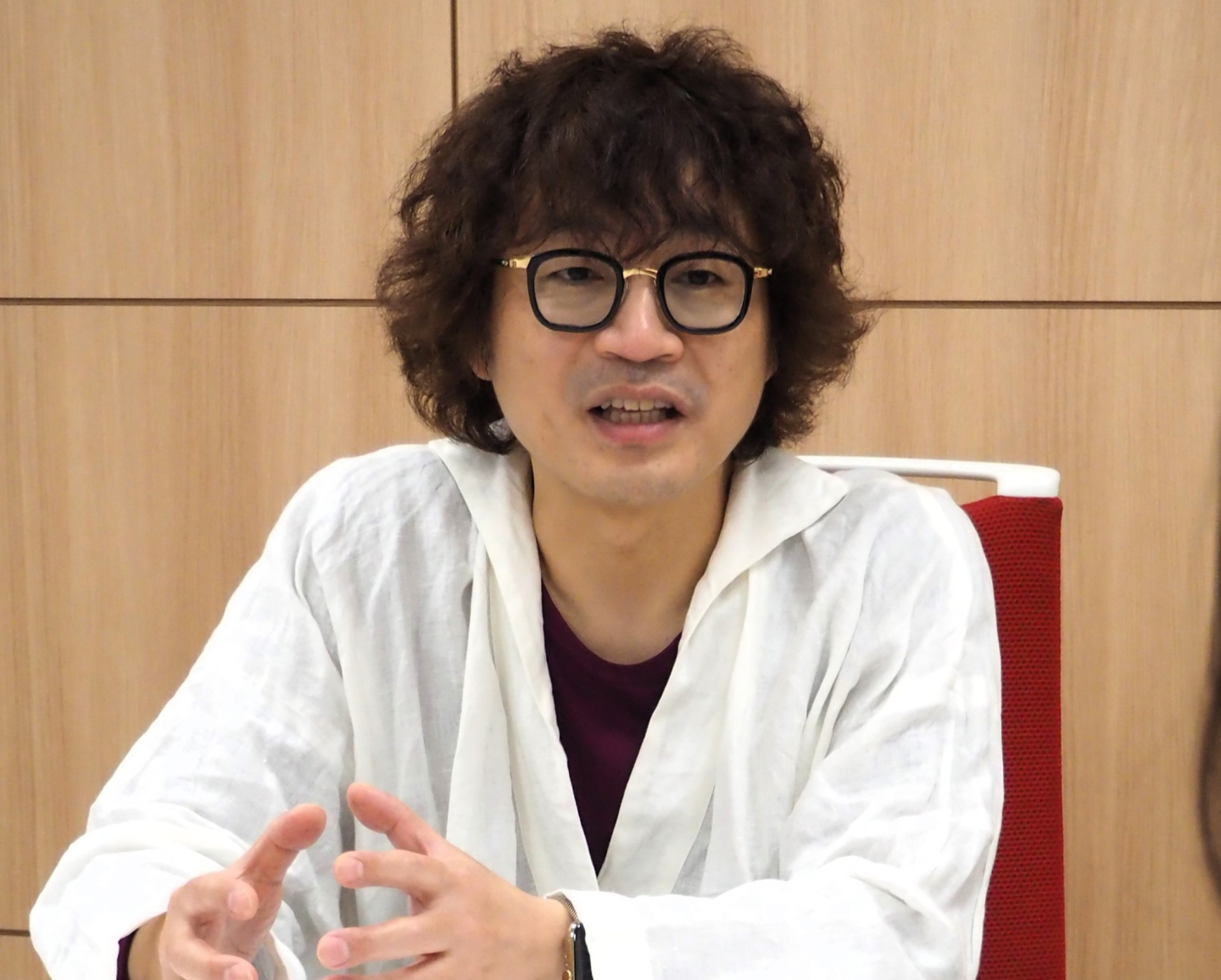

尾林誉史 先生

精神科医・産業医。「VISION PARTNERメンタルクリニック四谷」院長

【作品情報】

『群青のカルテ』(小学館)1巻発売中、2巻は5/24発売予定!

著者/椎名チカ

「辛い」「苦しい」「もう死にたい」

うつ病・パニック障害・依存症

死んでしまいたいと願うほどの生きづらさを抱える全ての人のために、

今日も精神科医・凛子は奔走する。

そんな中、大事な一人娘が自殺を図り!?

自治体HP、プレスリリース、コラム、広告制作な