がんは早期治療で治る時代、いま重要な知識とは

nullいまやがんは2人に1人がかかる病であり、人生において避けては通れないものに。神奈川県 健康医療局 保健医療部 健康・未病担当部長の湊治子さんによると、神奈川県では癌について正しく理解することで偏見をなくし、がんと向き合い、支え合うことができる社会をめざして、様々ながん対策を進めているそうです。

神奈川県の例でいうと、約4人に1人の死因ががんによるもの。年代別では、40歳代以上からはすべての世代で1位となっています。一方でがん検診の受診率は目標値ラインの60%に届いていません。日本はほかの先進国に比べてがん検診の受診率は低いのが実情だといいます。

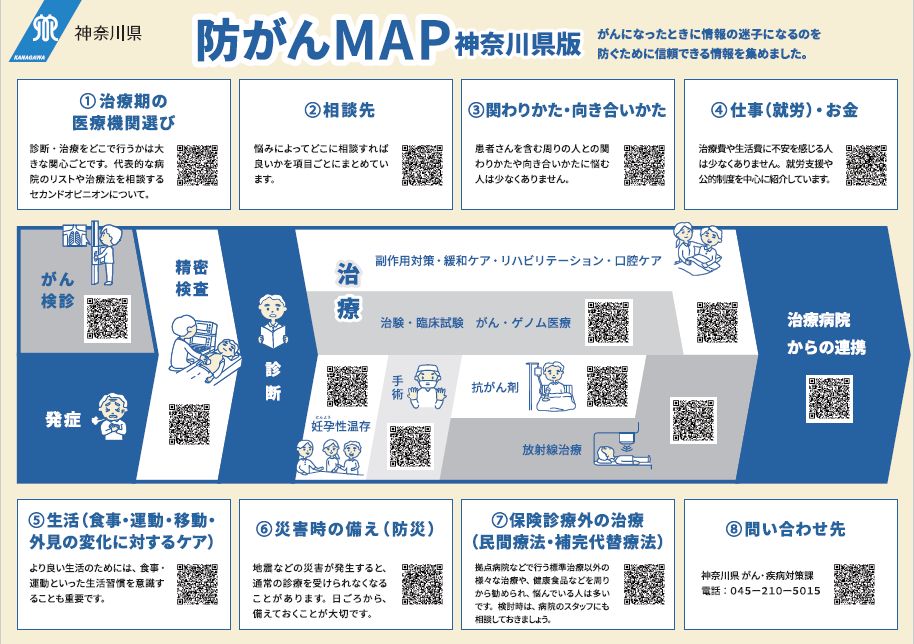

令和6年から令和11年度は「神奈川県がん対策推進計画」を推進し、若年がん患者に対する援助や国内の自治体で先駆けて治療の各段階で知りたい情報を地図のようにまとめた「防がんMAP 神奈川版」を出すなど、がん患者を支える取り組みを行っています。

治療で影響が出る髪や体の変化に対するサポート「アピアランスケア」

治療で影響が出る髪や体の変化に対するサポート「アピアランスケア」神奈川県と『ファンケル』は、2025年10月1日に包括協定を締結。『ファンケル』の強みである、心身の健康に関する知見・発信力等を最大限に活用し、「がん対策」「共生社会の実現」「孤独・孤立対策」「未病の改善」などの取り組みを行っていくことを表明しました。

今回のセミナーでは、『ファンケル』の経営企画本部・メディカルコーディネートグループの秋山裕香さんが登壇。現在、がんやがん治療によって外見が変化しても、その人らしく社会生活を送れるように患者さんを支えるケアをする「アピアランス(外見)ケア」がとても大切になっているとのこと。

「外見の変化は、身体だけでなく気持ちにも影響します。例えば、人に会いたくない。病気だと知られたくないなど、不安を抱える方も多いと言われています。『外見が変わることで自分らしさを失った気がする』と感じる患者さんも少なくありません。でも、がんは2人に1人が経験する病気と言われています。多くの方が治療しながら働き、生活を続けていらっしゃいます。外見のケアは特別なことではなく、誰にとっても身近なケアだと言えます」(『ファンケル』秋山さん)

そのなかで、とても必要となるのが社会全体の理解と支援。職場や学校、地域から理解と支援が得られることは、治療継続のうえでの安心につながります。そこで、『ファンケル』を含むキリングループでは、取り組みのひとつとしてがん治療中のアピアランスケアに関する総合情報サイト「Nagomi time」の開設および冊子の配布の取り組みを開始。

患者さんが知りたく、医療従事者はわかりやすく伝えたい情報を集約。冊子の表紙には「がん」や「外見」など治療を想起させる言葉をあえて使わず、人前で読みやすく、家族にも気にしていることで心配をかけたくないという患者さんの心境に配慮。また、治療の過程で外見にどんな変化が起きるのか、専門的な情報をわかりやすい内容と言葉にして表現し、アピアランスケアへの理解をサポートしています。

梅宮アンナさんが乳がんに気づいたのは、よくある「しこりの発見」ではなかった

null

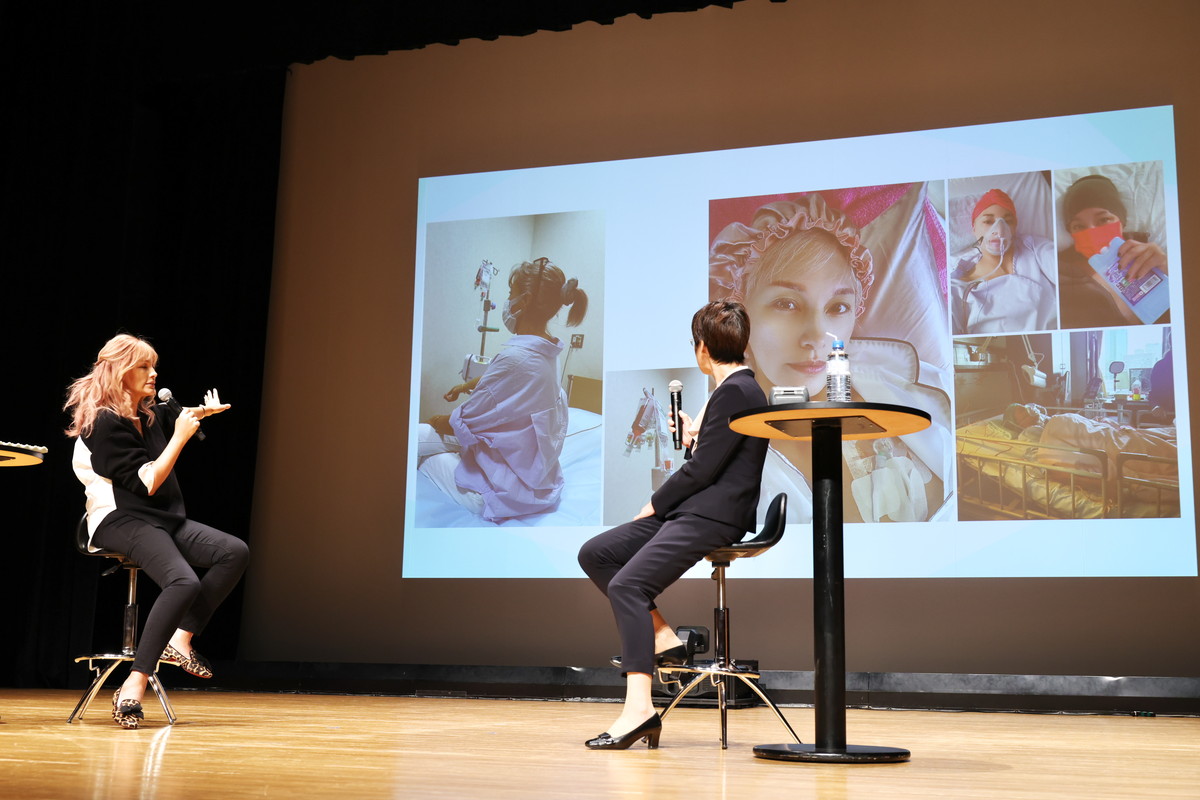

最後の特別講演に登壇したがん研究会有明病院 乳腺センター乳腺外科 医長の片岡明美先生(写真右)とモデル・タレントの梅宮アンナさん(写真左)。

プログラムの最後には、がん研究会有明病院 乳腺外科医長 片岡明美先生をモデレーターに、モデル・タレントの梅宮アンナさんをスペシャルゲストに迎えての「見た目の変化と向き合う、私らしい生き方」について特別講演を実施。

現在も乳がんと戦う当事者として、治療やその過程でのアピアランスケアについてお話しされました。

梅宮さんが乳がんを発見したのは2024年6月のこと。朝起きて、鏡で自分の体を見た時に右の胸が小さくなっていることに気づいたことからでした。肉眼で明らかに異常な小ささだったので、まずは海外在住の娘さんに相談。娘さんにも写真を確認してもらったところ、「これは明らかに異常だから、今日すぐに病院に予約してね」とアドバイスしてくれたそうです。

そこですぐに病院に診察の予約を入れ、10日後にマンモグラフィとエコー検査を受診。その後、組織診(生検)という胸に針を刺して組織を取り出す検査が行われました。検査結果で乳がんと告げられた時の気持ちについて、梅宮さんは「びっくりしなかった」と語ります。

「父親が肺がんにかかっていることや、周囲に多くのがん患者がいたこともあり、小学生の時からいつか自分もがんになるのではないかと漠然と思っていました。だから診断された時は『順番が回ってきたんだな』と感じ、パニックにはなりませんでした」(梅宮さん)

病名は乳がんの1つの浸潤性小葉がんで、ステージは3a。脇のリンパ節にも転移しており、抗がん剤・手術・放射線で、ホルモン剤治療で完治までには10年かかると言われたことがショックだったといいます。

2024年7月31日に抗がん剤の投与を開始。赤い色の激しい薬剤を使うAC療法で、最初は腕の静脈から点滴で投与していたのですが看護師さんから「動かないでください」と厳しく指示されます。

「抗がん剤の量とか時間って、その人の治療内容によるので同じではないんです。私は抗がん剤全体で1時間半のコースだったのですが、まず最初は吐き止めをやって15分。次にこの赤い液体を入れるのですが、すごく早く入れるんですよ。その15分間一切動かないでくださいと言われるのですが、その理由を聞いたら『劇薬で液漏れすると皮膚移植になるから』と。

実際にやってみると私は血管が細く、なかなか針も入らず。さらに少量の薬液が漏れてしまって、それが本当に痛くて。その後、先生と相談してCVポート(埋め込み型中心静脈カテーテル)というデバイスを鎖骨下に埋め込みました。2回目からはこのポートにまるでガソリンスタンドで給油するようにパチッと入れるだけでよくなり、投与中も両手が自由に使えるようになって治療がずっと楽になりました。

ただ、やはり身体のなかに異物を入れることには、最後の最後まで慣れることはなかったですね。その後、このポートは放射線治療へ入る前に取り出しました」(梅宮さん)

抗がん剤治療の後半に行った抗がん剤「パクリタキセル」は、副作用として末梢神経障害を引き起こす薬です。治療中は手足を冷たく冷やすよう指示されていましたが、これも冷たいものをずっと持ち続けている苦しい作業。なるべく影響を少なくする努力は続けたものの、現在でも右手にしびれが残っているそうです。

あえて公表するのは「プロセスを全て見せることで世の中のためになるのでは」という想いから

null梅宮さんは病気が発覚した年に、自身ががんに罹患し、闘病中であることを公表しました。これは「プロセスを見せることで世の中のためになるのではないか」という想いから。

実際に公表した際、周囲から「大丈夫よ、今の時代はすぐ治るから」「胸は作れるから大丈夫」といった言葉を受けたそうです。医学的には正しい情報かもしれないけれど、梅宮さんにとっては「大丈夫」は、プレッシャーになるから受けたくない言葉でした。先の治療でもとてもつらいのに、さらに10年と今後も長く続きます。さらに、簡単に「大丈夫」って言われても、自分は1日でも髪がないのが嫌だと思っているのに……。

「なんでこういう会話が起きるんだろう?」と思った梅宮さん。

思い悩むなかで、社会がきちんとがん患者を受け入れていないのではないかという疑問が生まれたそうです。がん闘病中の当事者として本当の治療の体験を発信することで、相互理解に繋げるべく声を上げることにしたのです。

その決断に対し、担当医師からは「ステージ3aと公表すると、お仕事がなくなるのではないか」と心配もされました。しかし梅宮さんは承知の上。これまで30年間同じような仕事をしてきた中で、10年ほど前から「これは別の人でもできるな」と思っていたこともあり、がんに関することで社会に貢献できる新しい道ができれば、新しいことへのワクワクを感じられると思ったのです。

思いがけないトラブルに対し、「これは何か意味があるんじゃないか?」「無駄な経験じゃないのでは?」と捉えているアンナさん。そういう想いでいたこの1年は、家族以外にはマネージャーとして並走してくれている幼馴染のマコさんがそばで支えてくれました。そして、2025年5月14日に現在の旦那さんと知り合い、その10日後の23日に入籍。

1人で頑張るのではなく、助けを求めて

nullがん診断後、梅宮さんは世界が一変したと感じたそうです。病院通院中に夫婦で来ている患者さんを見ると、「自分には相手がいない」と痛感させられたのです。

「これまで24年間、離婚後ずっと1人で生きてきました。母親からも『なぜそんなに頑張るの、誰かに頼ればいいのに』と言われていました。しかし病気をしたからこそ、“誰かと一緒に生きていきたい、1人ではダメ”ということに気づくことができました」(梅宮さん)

現在の旦那さんと結婚後、梅宮さんは「自分は人への頼り方がわからないんだ」とあらためて気づくことができました。53年間生きてきて、高い場所の電球の交換まで全部自分でやってきて、父親からも「お前は本当に頼らないな、甘えないな、可愛くないな」とよく言われていたとか。今、やっと電球を旦那さんに頼んでいいのかなと思える段階にたどりつけたといいます。

「がんになっていなかったら、まだ一人だったと思います。周りに助けを求めてもいいんだってようやく気づけました」(梅宮さん)

梅宮アンナさんのがん治療における「アピアランスケア」について、後編で詳しくご紹介します。

撮影/黒石あみ(小学館)

大阪生まれ。IT系出版社に勤務後、「女性にもITをもっと分かりやすく伝えたい!」とIT系編集・ライターとして独立したはずが、生来の好奇心の強さとフットワークの軽さから、気が付けばトレンドライターとして幅広いジャンルを取材・執筆するように。商業施設や店舗の出店や話題の新商品など、時流にまつわるできごとをさまざまな切り口で伝えています。