長女(小6)の受験が終わりました!

null紆余曲折ありましたが、最終的に本人が心から通いたいと思える学校に合格し、良い受験となりました。めでたいです。

娘もこの受験を通して随分と成長しました。特に、塾や塾友からの温かい支えや、祖父母、親戚からの応援など、多くの人に助けられた受験でしたが、本人にもその暖かさが伝わったようで、2月1日の受験当日には、頼もしさも備えた立派な個人としての風格も見せてくれました。成長したなぁ。父泣きそう。

さて、3年間続いたお弁当作りもひとまず小休止です。すぐさま次女の中学受験が控えており、2月からは新4年生としての塾のカリキュラムも始まりましたが、お弁当作りは3月末までお休みです。ここで一息ついて、また次女の受験に備えようと思います。

ということで、今回はレシピではなく、3年間の弁当ライフを支えてくれた調味料をご紹介します。

こだわりポイントは「スーパーで手に入りやすいこと」

null調味料にこだわり始めるとキリがなく、突き詰めすぎるとマニアックな領域に足を踏み入れてしまいがち。そこで、自分のなかで「スーパーで買える定番品」に限定して探すようにしています。

現在住んでいる東京・府中市はスーパー天国です。車さえあれば、関東圏で見かける主要スーパーの大半にアクセス可能かもしれません。徒歩圏内だけでも、オリジナル商品が光る大型スーパー『ヤオコー』、カレーなる本棚でおなじみ“こだわり食材”の『北野エース』、京王線ユーザーならおなじみ深夜までありがとう『京王ストア』、通を唸らせる驚きと発見の『オオゼキ』、低価格が嬉しい『コープ』、地味で滋味な惣菜が光る地元密着の『ヤマザキ』、セレブじゃなくても楽しい『成城石井』などが並びます。

さらにマイカー圏内なら『サミットストア』『ライフ』『西友』『ロピア』『オーケー』『いなげや』『業務スーパー』『ダイエー』と、イオンモール以外はほぼ揃っている立地。

この豊富な選択肢の中から、「肉ならばロピア」「季節の野菜と果物ならまずはオオゼキ」「調味料は北野エース」といった具合に使い分け、買い回りを楽しんでいます。そんな各スーパーの敏腕バイヤーが選んだ逸品の中から、手に入りやすい定番品をチョイスして利用するという贅沢さ。

今回は、そんなスーパー天国で厳選した料理の基本調味料「さしすせそ」について、選び方と我が家の定番品をご紹介していきます。

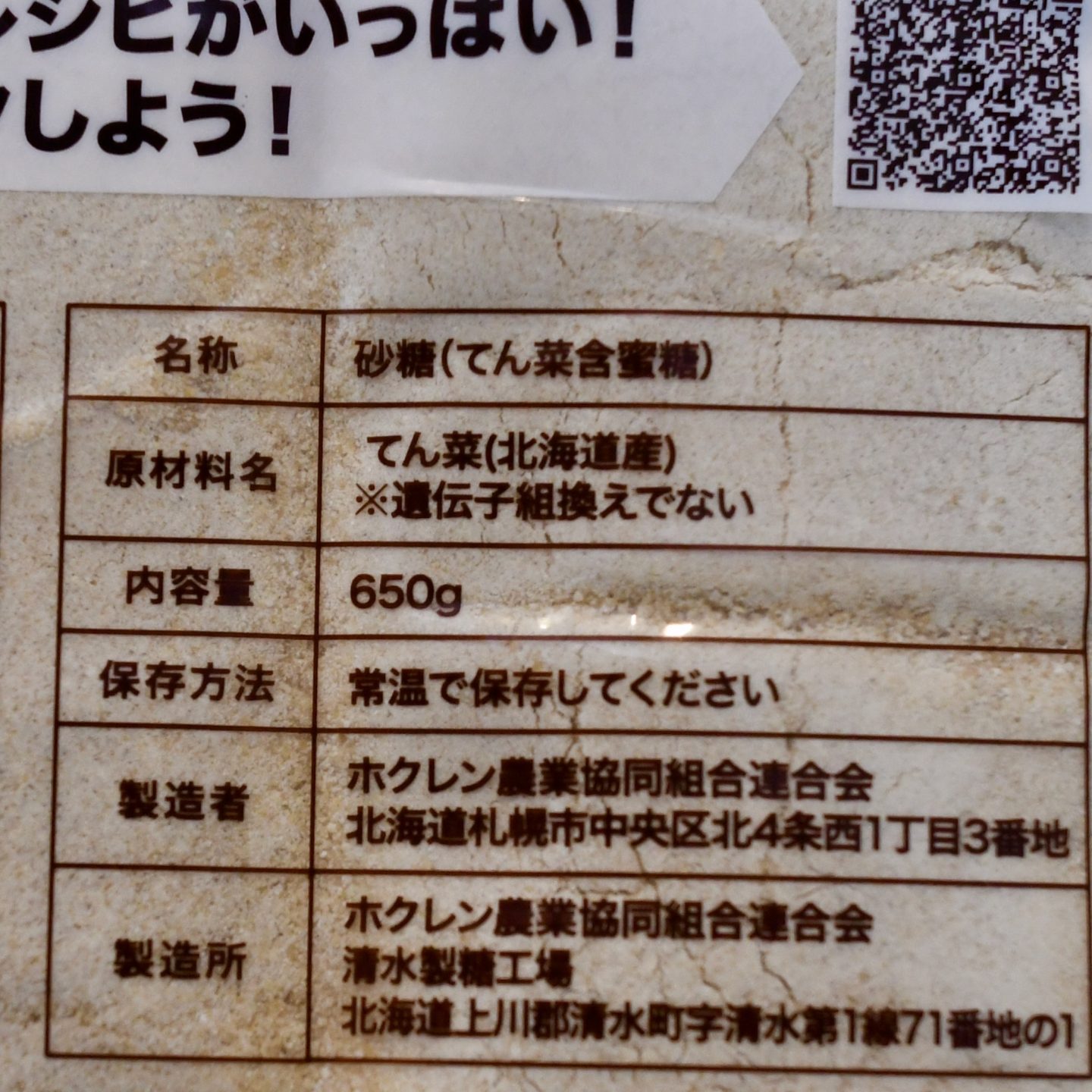

【さ: 砂糖】オリゴ糖が嬉しい「てんさい糖」が我が家の定番

市販の砂糖は、大きく「分蜜糖」と「含蜜糖」に分けられます。これは、原料由来の蜜を含むかどうかの違いです。

分蜜糖(ぶんみつとう): 糖を多く含む植物の搾り汁から、不純物を徹底的に取り除き、糖の結晶だけを取り出して作られたもの。クセのない甘味が特徴。

含蜜糖(がんみつとう): 搾り汁を煮詰めて作られ、ミネラルを含むため、原料由来の風味が残るもの。

白い砂糖(グラニュー糖・上白糖・三温糖)は「分蜜糖」に分類され、クセがなく、価格も手頃なので一般的に使われています。一方、黒砂糖やてんさい糖などは「含蜜糖」に分類され、ミネラルを含む分、コクや風味が強く出ます。

とはいえ、「ミネラル豊富!」と言われても、砂糖だけで必要量をまかなえるほどではありません。でも、白い砂糖にはない風味があり、上手に使えば料理の幅が広がるのは確か。

我が家で愛用しているのは「てんさい糖」。ミネラルが豊富な含蜜糖の中でも甘みがまろやかで、クセが少なく使いやすい。さらに、ミネラルだけでなくオリゴ糖も含まれていて、腸内の善玉菌のエサになるというお得感。便秘気味だと子どもの集中力にも影響するので、これはありがたいポイントです。

スーパーで手に入る「てんさい糖」にはいくつか種類がありますが、このホクレンの商品はどこでも見かける上に価格も手頃(650gで 500円前後)なので、長年愛用しています。

「てんさい糖=低GI」と言われることもありますが、それを否定する研究もあるので、現時点では参考程度に考えるのが無難と思っています。

【し: 塩】精製塩と天然塩を上手に使い分け

塩は砂糖以上に種類が多く、スーパーでもさまざまな商品が並んでいて迷います。私も最初はよくわからず、いろいろ試しては血圧を上げていましたが、受験を乗り切る体力をつけようと筋トレを始めたのをきっかけに、塩について詳しく調べるようになりました。なぜか、筋トレ界隈には塩にこだわる人が多いのです。

さて、塩にもいくつか種類があります。

精製塩:いわゆる食卓塩。海水を精製し、塩化ナトリウムを凝縮させたものなので、成分の99.5%ほどが塩化ナトリウム。安価で雑味がなく、純粋な塩。原材料に「天日塩」と書かれている。

天然塩:公式な定義はないが、岩塩・海塩・湖塩(こえん/湖から採れる塩)などを指し、ミネラルを多く含む。味がまろやかで「美味しい」と感じやすい。

再生加工塩:精製塩に後から「にがり」などを加えてミネラルを添加したもの。

フレーバーソルト:コショウやトリュフ、ガーリックなどを加えた塩。料理の仕上げ用に使われる事が多い。

野菜や麺を茹でるときなど、大量に使う場合はシンプルに塩分を補うだけなので、お値段が手頃な精製塩で十分。一方、素材の味を引き立てたり、料理の仕上げに使う場合は、ミネラルがしっかり含まれていることや風味を考えてちょっと良い「天然塩」を使っています。

天然塩の選び方

1:原材料が「海水」になっているか

海塩の原料は海水です。原材料に「天日海塩」とあっても再生加工塩の場合があるので注意。

2:塩化ナトリウムの割合が90%以下

塩化ナトリウム以外=ミネラル分なども多く含まれるので、味がまろやかになりやすい。

3:さらにこだわるなら製法をチェック

「天日、粉砕」など完全天然塩の表示があれば理想的。ただし高額で、スーパーでは入手しにくいことも。

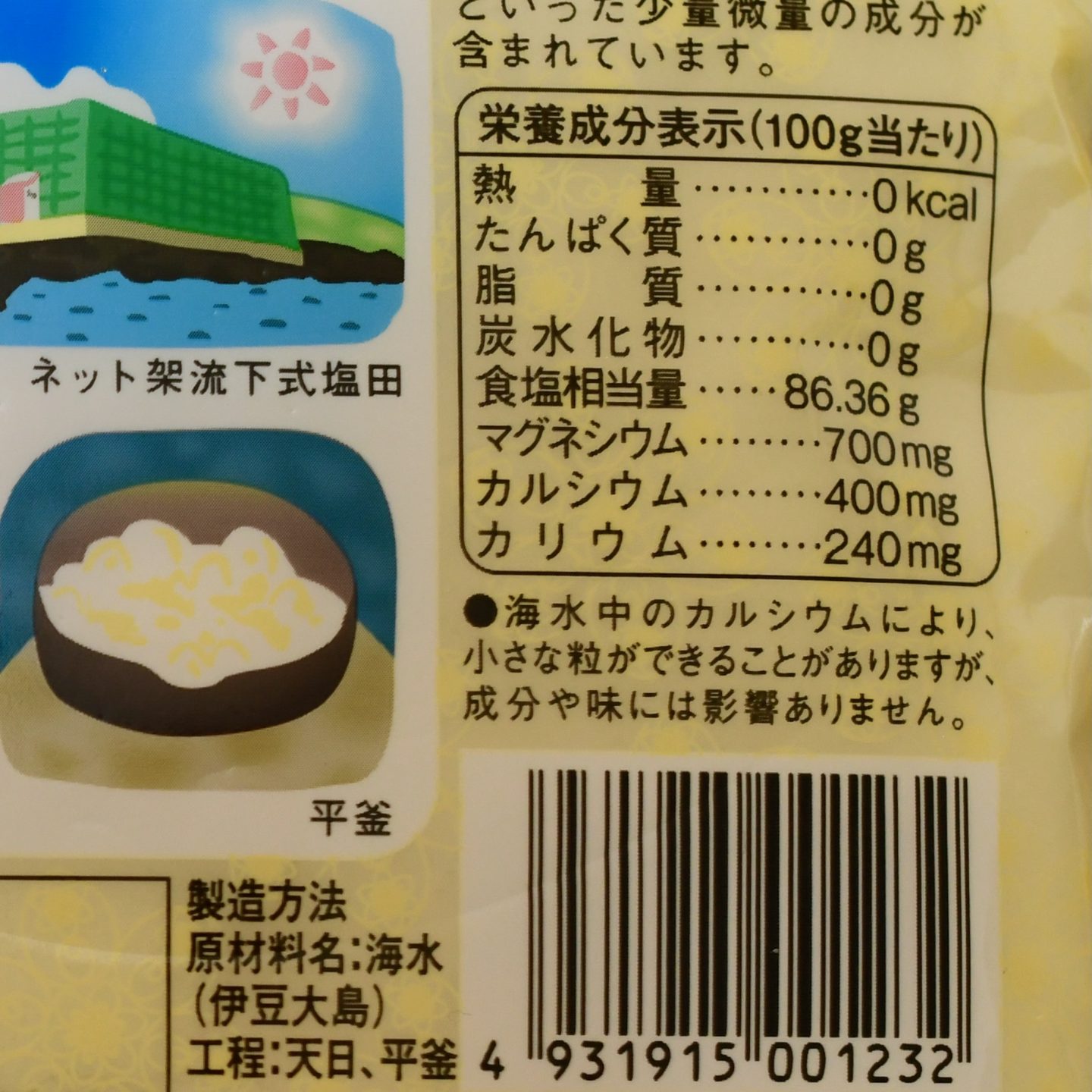

我が家で使っているのは、伊豆大島産の『海の精』という製品。天然の海塩で、天日干しと平釜という、日本で昔から使われている製法で作られています。健康面で安心感が高く、塩化ナトリウムも86%なので、その他含まれるミネラルも十分。なにより塩として料理に使いやすいので気に入っています。

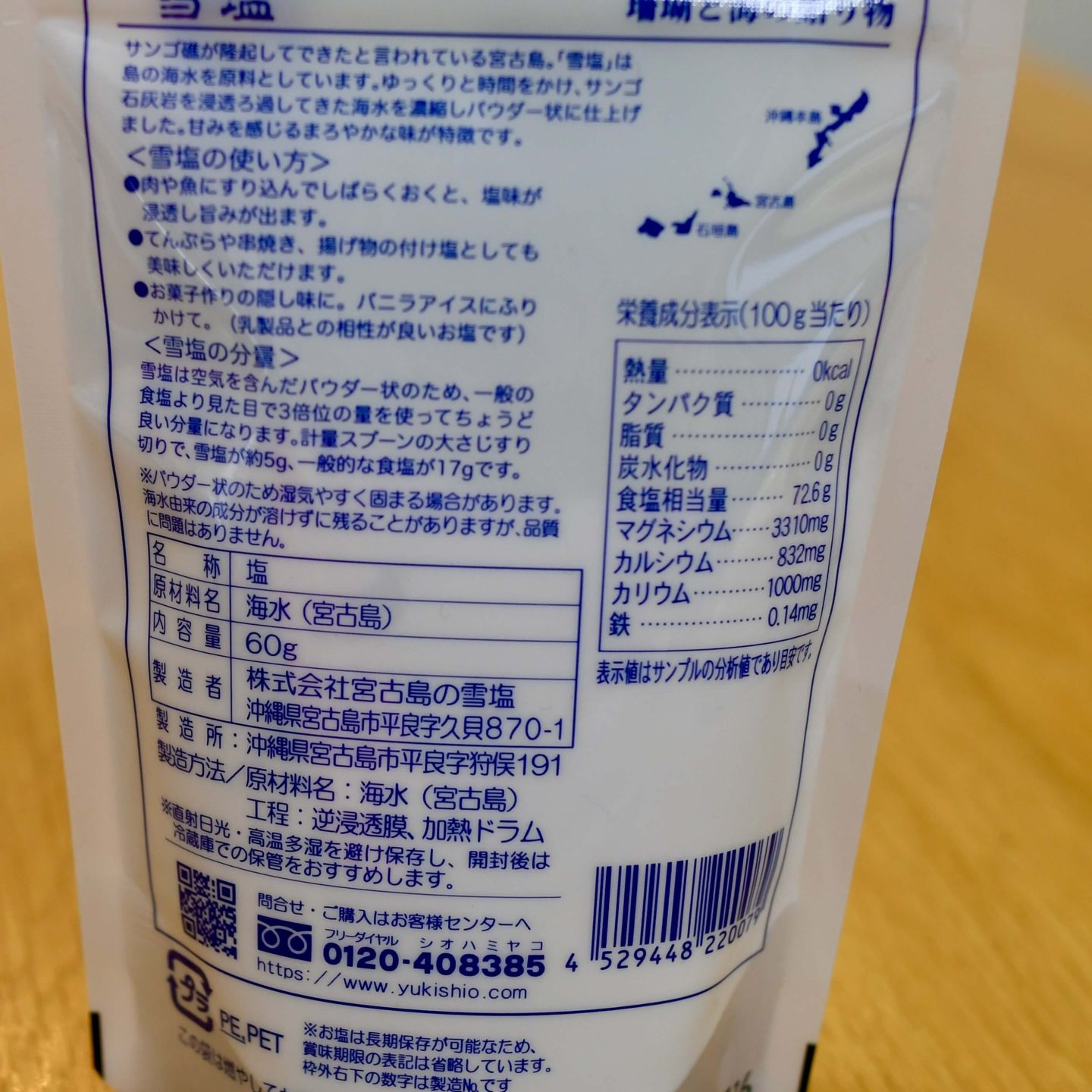

また、料理に直接塩を振りかけたり、つけたりする際は『雪塩』を使っています。こちらは、甘味を感じるほどのミネラル感があります。

料理の「味付け」には天然塩2種(調理で塩分が必要なときは精製塩)が、我が家の使い分けです。

【す: 酢】お弁当での出番は少ないけれど、だからこそこだわりたい

酢は、お酒が酢酸発酵し、アルコールが酢酸に変化したもの。基本的にはどんなお酒でも酢にできるため、世界にはさまざまなビネガーがありますが、日本で一般的に使われるのは「米酢」と「穀物酢」です。

米酢と穀物酢の違い

米酢:お米のみを原料とした酒から作られる、日本の伝統的な酢。

穀物酢:米・小麦・トウモロコシなどを混ぜて醸造した酒を原料とする酢。

どちらを使っても問題ありませんが、小学生には酸味が比較的優しい米酢がおすすめ。

「純米酢」が美味しい理由

お手軽価格の製品の中には、原材料に「醸造アルコール」が含まれる場合があります。これは味や香りのない焼酎のようなもので、酢の原料となる酒の量を増やすために添加されますが、安価に作れる反面、味がやや尖った印象になります。

子どもは酸っぱい物が苦手なことが多いので、我が家では醸造アルコール不使用、お米だけで作った「純米酢」を選ぶようにしています。

時間をかけて発酵させる「静置発酵法」の酢はまろやかで、「そのまま舐めても美味しい」と感じるほどです。

我が家で使ってるのはこの3種

友人のすすめで、飯尾醸造の『純米富士酢』をメインに使っています。さらに、酢が主役となる料理には『富士酢プレミアム』を使用。少し値は張りますが、大量に使うものでもないので奮発。

また、甘辛い炒め物を作る時は黒酢を使っていますが、この『臨醐山黒酢』はいわゆる黒酢っぽさがマイルドで子ども達も嫌がらないので、こちらをセレクト。

最近は『純米富士酢』を扱うスーパーも増え、お弁当で使う機会は少ないながら「少量でも美味しいものを」とこだわっています。

【せ: 醤油】定番とこだわりの使い分け

醤油は、地域や家庭によって好みが大きく分かれる調味料のひとつ。それぞれの家庭に「これが一番!」という醤油があるので、「この醤油じゃなきゃダメ」というものはありません。好きなものを使うのが一番。

我が家の「こだわり醤油」は、井上醤油店の「古式じょうゆ」

醤油の選び方ですが、醤油は大豆、小麦、塩を麹で発酵させ熟成させるというシンプルな食材なので、原材料と製法に目を向けます。

まず、大豆は「国産の丸大豆」が理想となります。安価な製品は大豆から油を絞ったあとの「脱脂加工大豆」を利用していますが、本来の大豆の旨味が残る国産の『丸大豆』が理想的。

そして製法として理想なのは、アミノ酸や酵母や酵素を添加しない天然醸造となります。

我が家で愛用している『古式じょうゆ』は、地元島根産を中心とした国産丸大豆をたっぷり使い、もろみを自然発酵・天然醸造で熟成させて作られており、豊かな旨味が特徴です。特に魚料理と相性が抜群。

料理の仕上がりをワンランク上げる事ができますし、お刺身の醤油などでも大活躍です。こちらの商品は、スーパーでも見かける機会が増え、手に入りやすいのも嬉しいポイント。

定番の醤油も用意

定番中の定番「キッコーマンのしょうゆ」も常に常備しています。普通の濃い口醤油はチャーシューの仕込みなどで沢山使うときに活躍してくれます。お値段が手頃なふつうの醤油であればケチらず使えますよね。

我が家ではあまり出番は無いのですが、スープや煮物を作る際に、うすくち醤油が欲しい事があるので、こちらも定番のキッコーマンで用意しています。

お手頃価格の醤油では全般的にいえることですが、原料が外国産で、大豆も「脱脂加工大豆」となるので、その点を気にする方もおられると思いますので、ご自身で判断されてください。

使い分けのコツ

• 煮物やソース作りなどで沢山使うとき → キッコーマンの普通の醤油(通常のもの、うすくち)

• 料理の風味を引き立てたいとき → 天然醸造の醤油

この3本があれば、日常の料理からこだわりの一品までバランスよく使い分けられます。

【そ: 味噌】味噌は好みで選ぶもの。でも、原料と製法は意識したい

醤油以上に地域性や家庭の好みが反映されるのが味噌。米味噌、麦味噌、白味噌、赤味噌など、家庭ごとに定番の味があります。

好みが分かれる調味料だからこそ、特定の「これが正解!」というものはありません。ただ、どんな味噌を選ぶにせよ、原料と製法は意識しておきたいポイント。

味噌選びで気にしたいこと

味噌は、原料を蒸して潰し、塩と麹を混ぜて長期間発酵させるシンプルな発酵食品。だからこそ、良い原料を使い、昔ながらの作り方をしているものを選べば間違いありません。

スーパーには、出汁入り味噌や減塩味噌など、さまざまな加工味噌が並びます。便利なので活用するのもありですが、我が家では「酒精(アルコール)」が入ったものは避けています。

発酵を止めて味噌の品質を安定させる利点がある一方、発酵食品としての魅力が薄れると感じるので。

我が家の定番味噌

愛用しているのはフードキンの『国産原料無添加麦』。麦味噌ですが甘みが抑えめで、クセがなくスッキリした味わい。お弁当にも使いやすいです。

次女は味噌キュウ(味噌をつけたキュウリ)が大好きで、「この味噌じゃないとイヤ」と文句が出るほど。すっかり定着しました。

麦味噌はさっぱりしている分、味噌汁にすると物足りなく感じることも。そんなときは出汁をしっかり取るか、八丁味噌を少しブレンドしてコクを足すようにしています。

味噌選びは家庭の味を決める大事な要素。でも、選び方のポイントを少し意識するだけで、料理の仕上がりも変わるので、ぜひ試してみてください

2月1日の受験当日は「塩にぎり&豚汁」

null2月1日の受験当日、娘には塩にぎりと豚汁というシンプルな組み合わせを持たせました。

豚汁は先日ご紹介したレシピをベースに、スープジャーに入れて温かさをキープ。おにぎりは塩だけで握ることで、冷めても食べやすく、朝からの緊張続きでも「ほっと一息」つけるようにしたのです。

当日は午前と午後で別の学校を受験するスケジュール。移動時間には余裕があるものの、午後の受験校に十分な飲食スペースがあるかどうかは未知数でした。そこで前夜から、妻が「どの経路を使えばテーブルのある休憩所を見つけやすいか」「混雑しすぎていないか」などを入念に調べていました。

当日の付き添いは妻に任せる形でしたが、おかげで娘は落ち着いてランチをとれたそう。やはり細かな下調べと準備が、子どもの安心感につながると実感しました。しっかりと食事もとれたので、午後の試験もリラックスして臨めたようです。

こうした事前のしっかりとした準備こそが、受験当日の焦りを和らげ、子どもの集中力を保つ大きな助けになるのだと、あらためて実感しました。毎日の学習を重ねてきた分、本番では落ち着いて実力を発揮してほしい……そんな願いを込めて用意した「塩にぎり&豚汁」のお弁当が役に立ったようで良かった。良かった。

次回は「調味料と常備食材」の続編として「さしすせそ」以外の「油」「ソース」といった調味料や、スープの元、高野豆腐、切り干し大根などの乾燥食材を詳しくご紹介します。

これまで私が手がけてきたレシピ記事でも、受験期の栄養補給に役立つストック食材は何度か取り上げてきましたが、それらのまとめとなります。

どうぞお楽しみに。

IT関連の企業に勤めたり、個人事業を営んだりしているアラフィフです。妻と娘二人の四人で、東京のちょっと郊外にある府中市に在住。読書とお酒が大好きで、自室の大半は本とワインに占領されており、仕事はその隙間でしています。娘が二人とも中学受験をする事になり、妻と一緒に右往左往しています。

読書ブログをのんびり更新しています: https://note.com/semimaru/