【写真1】

炊いてから1時間くらい冷ましたご飯は、食物繊維と同じような働きをしてくれる“難消化性デンプン(レジスタントスターチ)”が1.6倍に!

【写真2-3】

江戸の町では、ご飯を炊くのは朝のみ。昼はおにぎりなどにして、夜は、冬場であればお湯やお茶をかけて、一度湯通ししてからお茶漬けや雑炊にするなどして、食べていたそう。“冷やご飯”の栄養は、再度温めなおしても減ったりしないとか!

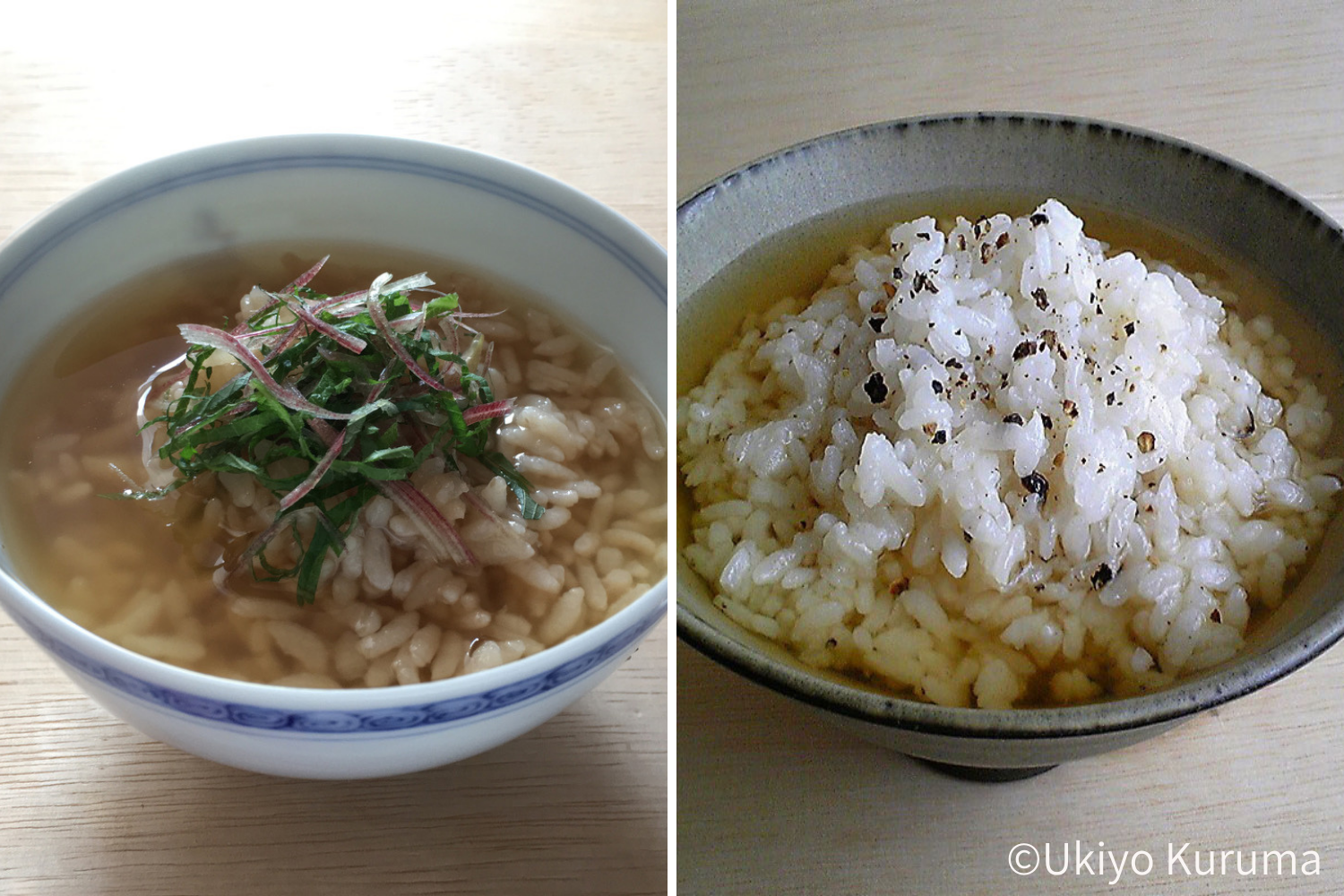

写真左が信楽飯、右が胡椒飯。

【写真4】

今でいう脚気(ビタミンB1不足)で江戸初期の頃にあった病が『江戸わずらい』。そこで画期的だったのが、野菜の栄養素&ぬかの栄養素が凝縮されて、一度に栄養が摂れる「ぬか漬け」でした。

【写真5-6】

ぬか漬けはハードルが高い……という方に挑戦いただきたいのが「米のとぎ汁漬け」。1番目の研ぎ汁は捨てて、濃い2、3番目の研ぎ汁に、自然塩(岩塩や海塩)を入れてよく混ぜ、そこに適当な大きさに切った食材を入れるだけ。ブロッコリーなど“茹でて”食す野菜は、漬け汁で一度茹でてから、容器に入れて冷まします。

【写真7】

土生姜ならそのまま漬けておいて、使うときにすりおろして、また漬けておけば1カ月くらいフレッシュのまま使えるから、保存方法としても◎!

【写真8】

江戸時代の食事情について教えていただいたのは、江戸料理・文化研究家で、時代小説家の車 浮代(くるま うきよ)さん。NHK『チコちゃんに叱られる!』『美の壷』などに出演。2022年6月5日に『江戸っ子の食養生』を発売。